Der Essay bietet Produktionen auf höchstem Niveau und mit literarischem Anspruch. Unsere Autor*innen sind Philosoph*innen, Dichter*innen, Soziolog*innen, Künstler*innen. Im SWR Kultur Essay denken sie laut. Manchmal denken sie auch leise. Aber immer hörbar und meinungsstark. Der Essay: Ein akustisches Theorie-Theater.

Alle Folgen

I WANT TO BELIEVE – Agent Scully, Erich von Däniken und die Paranoia der Neunziger

Ein Kind geht in die Bücherei und entdeckt die Paranoia. Es sind die Neunziger: Im TV läuft „Akte X“, am Kiosk seziert das P.M.-Magazin Aliens, Dan Brown schreibt „Illuminati“. Das Internet ist noch jung und langsam, aber schon uferlos. Eine düstere Ahnung schiebt sich unter den bunten Fortschrittsoptimismus von Spice Girls und Rotgrün. Am Ende stürzen Türme. Eine Spurensuche in die Zeit, als das paranoide Denken Mainstream wurde und wie sie uns noch heute prägt. Und nicht zuletzt eine Annäherung an einen großen Protagonisten dieses Misstrauens: Erich von Däniken, der im Januar verstorben ist. Essay von Steffen Greiner

Zum selbstverständlichen Luxus der öffentlichen Bibliothek

Welche Rolle spielen Öffentliche Bibliotheken in der digitalen Ära eigentlich? Brauchen wir sie heute noch, und wenn ja: wofür? Jonas Fansa, Direktor der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin, nimmt uns in seinem Essay aus dem Jahr 2024 mit auf einen Streifzug durch die Welt der Öffentlichen Bibliotheken. Er beleuchtet den sozialen Beitrag von Bibliotheken und wirft ein paar Schlaglichter auf die aktuellen Herausforderungen dieser Kulturinstitution. Produktion SWR 2024

Ein Schal aus Worten - Ein Brief über verlorene Unschuld und die Wehrpflicht

Artur Weigandt, 1994 im kasachischen Uspenka geboren, studierte Ästhetik in Frankfurt am Main und absolvierte die Deutsche Journalistenschule. Er verbrachte längere Zeit in Prag, Kyiv und Tbilissi. 2023 erschien bei Hanser Berlin sein Debüt Die Verräter. Im selben Jahr nahm er als Dolmetscher an der Ausbildung ukrainischer Soldaten am Leopard 1 in Deutschland teil. Sein Essay „Ein Schal aus Worten“ ist ein Brief an ein mögliches Kind – über die Angst, dass Unschuld zu früh verloren geht, über die Militarisierung von Kindheiten in Russland und über die Fragilität von Freiheit. Von Artur Weigandt SWR 2025

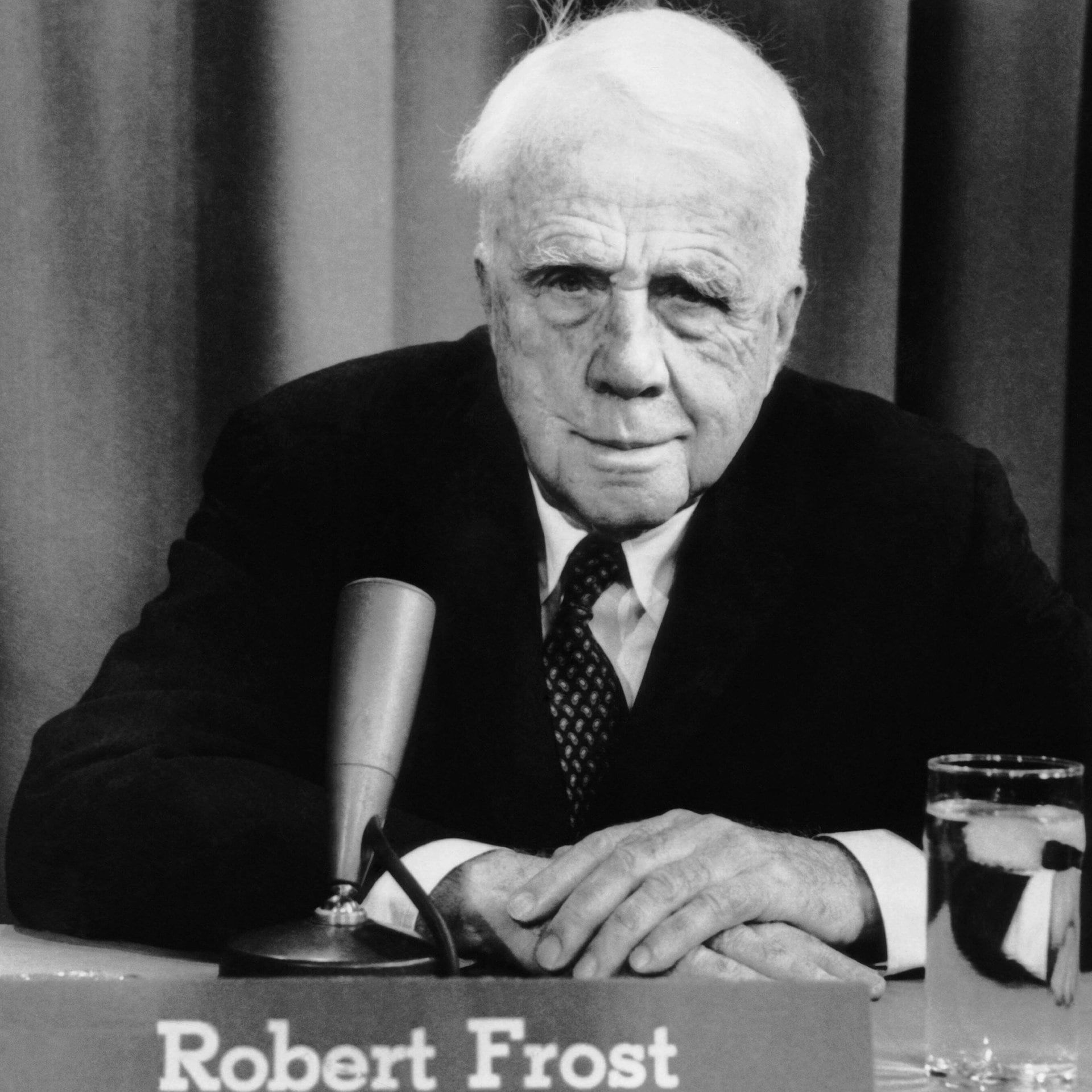

Robert Frost "Stopping by Woods on a Snowy Evening"

Es ist vielleicht das berühmteste Gedicht der amerikanischen Literatur. Millionen von Schülern haben es auswendig gelernt. Es wird in Filmen von Don Siegel bis Quentin Tarratino zitiert und in der Fernserie „Die Sopranos“. John F. Kennedy verwendete es wiederholt am Ende von Reden. Robert Frost schrieb „Stopping by Woods on a Snowy Evening“ im Juni 1922 nach einer durchwachten Nacht. Für das Gedicht brauchte er nur wenige Minuten. Ein Wintergedicht, das im Sommer geschrieben wurde. Die Sendung erzählte von seiner Entstehung, seiner Bedeutung und seinem Ruhm. Von Jürgen Kaube SWR 2022

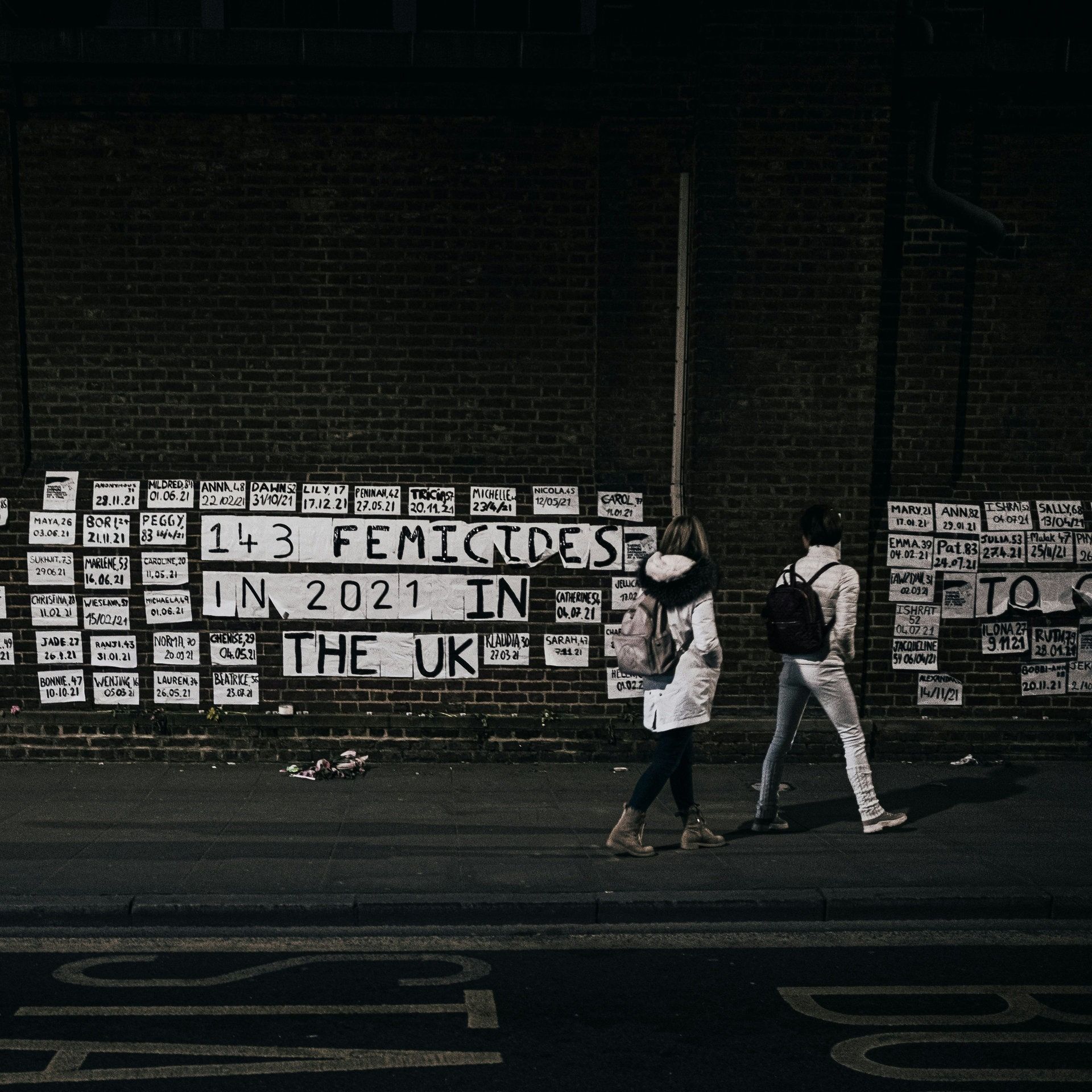

I'm gonna kill that woman

Fast jeden Tag wird in Deutschland ein Femizid begangen, die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist. Weil sie zu selbständig ist. Sich getrennt hat. Dinge tut, die der Mann für sie nicht vorgesehen hat. Das Innenministerium fordert „mehr Aufmerksamkeit“ für die Opfer… Das tut Barbara Kaufmann in ihrem Essay, auf eine andere Weise. Sie durchkämmt die Kunst der vergangenen Jahrhunderte nach Rolemodels von eifersüchtigen, rachsüchtigen, gewalttätigen Männern. Und findet einen erschreckenden patriarchalischen Blick, der das Frauenbild geprägt hat. Sie fragt: „Wo fängt es an?“ Essay von Barbara Kaufmann

Frohe Weihnachten. Und danke, Maria.

Dieses Essay stellt nicht die Geburt Jesu in den Mittelpunkt, sondern die Frau, die ihn zur Welt gebracht hat. Es geht um Schmerzen, Erwartungen, das Patriarchat, Weihnachtsromantik und die Frage, warum eigentlich niemand der Mutter gratuliert. Ein augenzwinkernder und sehr menschlicher Blick auf das berühmteste Geburtsereignis der Weltgeschichte. Und auf die Lücke im Heiligen Bild. Von Mariella Tripke

Nachts gehört mein Leben mir

Der Autor spielt Computerspiele. Acht Stunden am Tag. Oft länger. Schulz schreibt über die Flucht aus dem Alltag, die rasende Euphorie in regnerischen Nächten und übers Aufhören.

Der Milliardär hat’s manchmal schwer. Ein Versuch in gefühlter Gerechtigkeit

Der Milliardär mag zehn Schlafzimmer haben, kann aber immer nur in einem Bett schlafen, von zehn Badezimmern benutzt er selbst bei stärkstem Harndrang nur ein einziges. Am Abend können Milliardäre keine besseren Serien streamen als die 99% da draußen. Sie haben keine besseren Kinofilme, keine besseren Bücher, keine bessere Popmusik. Wenn Sie Lust auf Bier haben, trinken sie eins der großen Marken, und wenn sie Cola wollen, trinken sie dieselbe wie das breite Volk. Arme Milliardäre! Kein Wunder, dass sie nach Orientierung suchen. Und sie finden in der Tiefsee, wo sie manchmal ertrinken, oder im Weltall, wo die Luft dünn ist. Von Leander Steinkopf SWR 2025

50 Jahre Bestenliste oder Am Anfang war: das Bild. Was will die Literaturkritik im Fernsehen?

Seit 50 Jahren setzt die Bücher-Bestenliste den rein an Verkaufszahlen orientierten „Bestsellerlisten“ die Empfehlungen einer Jury aus Literaturkritikern entgegen. Lange Zeit hatte sie ihren Platz im Fernsehen, heute im Hörangebot des SWR. Was will die Literaturkritik in audiovisuellen Medien? Julia Schröder ist seit 30 Jahren Mitglied dieser Jury. Seither hat sich vor allem durch das Internet das mediale Umfeld der Literaturkritik radikal verändert. Braucht man sie überhaupt noch? Und was will die Literaturkritik überhaupt in audiovisuellen Medien? Essay von Julia Schröder Regie: Iris Drögekamp Produktion SWR 2025

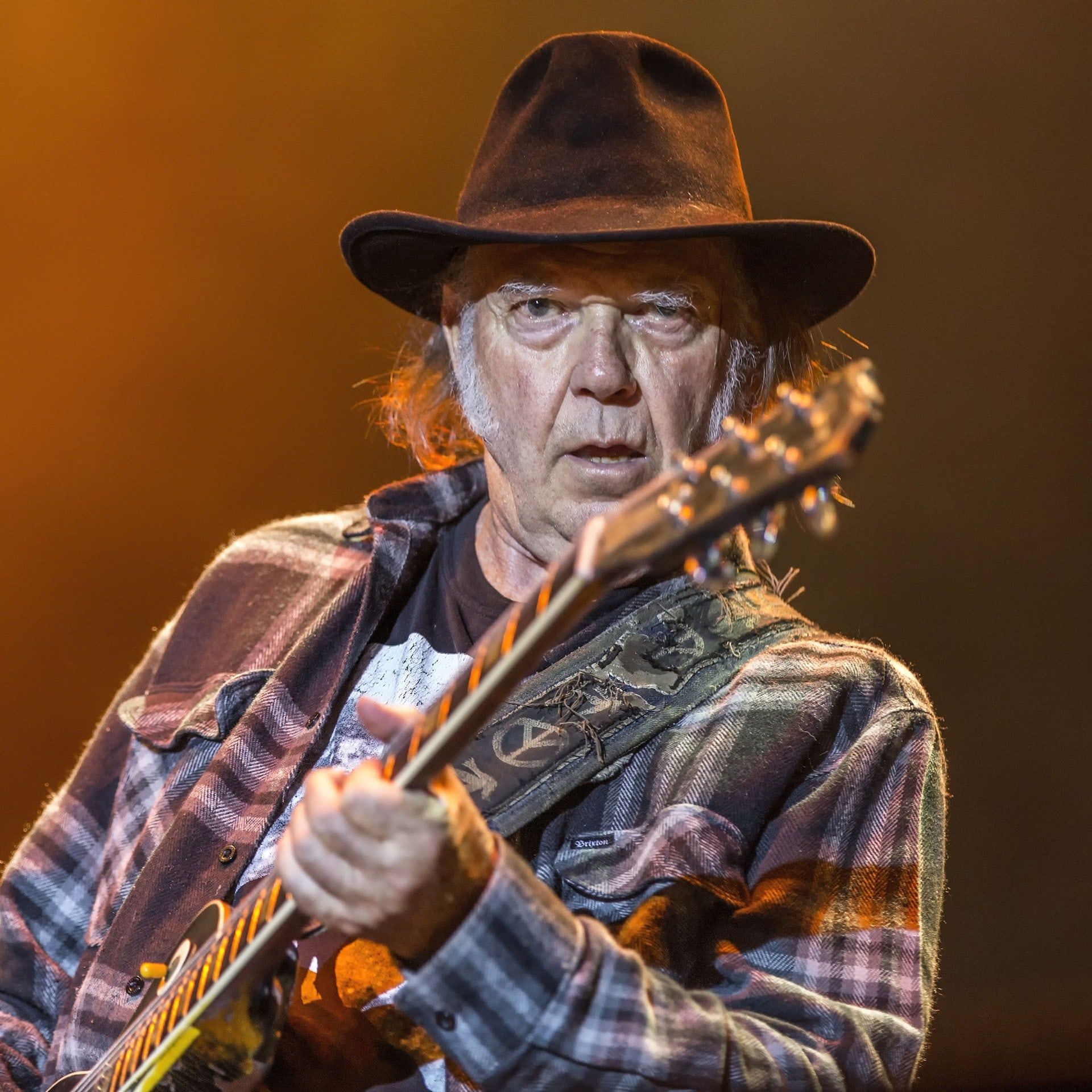

Tonight's the night – Mit Neil Young leben und sterben

In seinem 2003 erschienenen "Buch der von Neil Young Getöteten" dreht Navid Kermani Neil Young und Ibn-el-Arabi, islamischen Sufismus und Adorno, Lyrics und Koran durch den Fleischwolf seiner Intelligenz. Ein hinreißendes Buch. 17 Jahre sind seitdem vergangen. Die Tochter, von der das Buch auch handelt, ist groß geworden, Freunde sind gestorben. Neil Young spielt noch immer Konzerte mit Crazy Horse. Und Navid Kermani reist ihnen mit seiner Tochter hinterher. Und dann geschieht in Lucca, Italien, als die Band sich kurz nach Ende des Konzertes verbeugt, etwas sehr Seltsames … Von Navid Kermani SWR 2020

Wer liebt Gwyneth Paltrow?

Gwyneth Paltrow wurde im Laufe ihrer Karriere mit verschiedensten Titeln besetzt: „Beste Schauspielerin“, „Schönste Frau der Welt“, aber auch „Meistgehasste prominente Person“. Sie verkauft sehr erfolgreich Kerzen mit dem Geruch ihrer Vagina, kocht auf Instagram Breakfast für ihren Boyfriend und gibt Ratschläge für ein erfülltes Sexleben. Das alles löst irgendetwas in der Theatermacherin Lena Reissner aus. Im Jahr 2022 begibt sich Reissner auf einen fiktiven Spaziergang mit Gwyneth Paltrow und versucht die Eindrücke zu ordnen. Essay von Lena Reissner Produktion SWR 2022

Kein Radio. Eine Radiowunschfantasie

Huch, was ist das denn? Ein Essay, der von lauter Pausen zerfressen ist? In dem nicht viel passiert? Ein Essay, den es, behauptet der Autor, gar nicht gibt? Von einem Autor, behauptet der Autor, den es eigentlich auch nicht gibt? Was soll das? – Der Musikwissenschaftler Holger Schulze erträumt sich in diesem experimentellen Essay ein Radio, das er zusehends vermisst: gewagt; unformatiert. Ein Radio, das etwas probiert, das lustvoll spielen darf mit neuen Klängen, langen Pausen und unbekannten Effekten. Vor allem: Das ihn nicht „fesselt“ – sondern in die Freiheit entlässt. Essay von Holger Schulze

How to be gay

Mein Fenster zur Welt war: Fernsehen. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich in Filmen und Serien mich selbst gesucht habe. "Er ist nicht schwul!" - So wurde ich über Jahre verteidigt. Von Freundinnen auf dem Schulhof. Das Ding ist aber: Ich bin schwul. War es damals. Bin es heute. Vielleicht liebe ich Fernsehen deshalb so. Weil mir jede Serie gezeigt hat, was alles möglich sein kann, in Sachen Liebe. Größtenteils natürlich nur, wenn man heterosexuell ist. Aber dazu in dieser Sendung mehr. Essay von Simon Dömer

Can't Stop Dancing – Soul-Szene Deutschland

Ein „Soul Allnighter“ ist eine sehr besondere Clubnacht. DJs legen Vinyl-Singles auf. Man kleidet sich ausgefallen und tanzt unverwechselbar. Friedfertig geht es zu, ein Spirit der „Togetherness“ herrscht. Und: Man hört roughen, groovigen Soul hauptsächlich aus den 60ern. Diese Abende beleben und reaktivieren eine Musikkultur, wie es sie im 21. Jahrhundert eigentlich gar nicht mehr gibt. Der O-Ton-Essay beleuchtet ihre Geschichte, die vor 50 Jahren in Großbritannien begann und sich zwischen Bamberg und Berlin längst auch in Deutschland etabliert hat. Von Olaf Karnik SWR 2025

Raufaser, oder das perfekte Nichts

Es fängt mit einem Grünstreifen an, dessen Betrachtung den Autor abschweifen lässt. Er denkt an ausgefegte Nachkriegs-Fußgängerzonen in westdeutschen Innenstädten, an Beton-Blumenkästen auf Verkehrsinseln, an die Neubaugebiete der Achtziger Jahre, an polarweiße, uniformierte Reihenhäuser, an Raufasertapete und dann klickt es. Das ist der Begriff, nachdem er gesucht hat: Raufasertapete. Die Aura des Grünstreifens ist Raufasertapete. Und dem Autor wird klar: Der Grundton seiner Kindheit und Jugend in der Bonner Republik ist Raufasertapete Von Henrik von Holtum SWR 2025

Eure Geschichten sind nicht eure Geschichten - Versuch über Fanfiction

Es fängt damit an, dass jemand sich fragt, was Kommissar Thiel und Pathologe Boerne wohl in ihrer Freizeit machen. Oder ob die Beziehung zwischen Spock und Kirk nicht doch ein bisschen erotisch ist. Und dann entstehen Geschichten, die Fans von etwas über diese Sache schreiben - Fanfiction. Diese Geschichten wollen nicht so sein wie das Original. Sie erzählen, was das Original nicht erzählt, sind ein Ort für Fantasien und Wünsche. Die Autorin hat als Teenager viel Zeit mit Fanfiction verbracht. Sie denkt darüber nach, ob Fanfiction nun Ideenklau ist oder auch Kunst sein kann. Von Paula Scheschonka SWR 2023

Poetologie des Schlafens oder: Böse Schmetterlinge

Schlaf ist eine biologische Notwendigkeit. Wie finden wir aber hinein in diesen Zustand der Bewusstlosigkeit, in dem wir ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen? Wenn der Weg in den Schlaf nicht gelingt, hat das große Auswirkungen. Die Dramatikerin Charlotte Roos schreibt über Schlafen und Nicht-Schlafen, über schlaflose Nächte und übernächtigte Tage, über das Nicht Einschlafen, Nicht Durchschlafen oder im Moment des Einschlafens wieder aufwachen. Sie untersucht den Alarmzustand, in den sie gerät, wenn sie keinen Schlaf findet, und den Zusammenhang zwischen Schlafen und Schreiben. Von Charlotte Roos SWR 2025

Kindheit im Bauwagen - wie "Löwenzahn" für's Leben prägt

Blauer Bauwagen, glatzköpfiger Latzhosenträger, gitarrengezupfte Titelmelodie. Die Kinderserie „Löwenzahn“ hat ganze Generationen geprägt. 2006 hat Fritz Fuchs den Bauwagen von Peter Lustig übernommen und die Sendung wurde grundlegend überarbeitet. Aber schon in der Lustig-Ära zuvor konnte man beobachten, wie sich sozialer Wandel in der Serie abbildet. Beim genauen Blick auf „Löwenzahn“ zeigt sich, wie sich gesellschaftliche Werte und die Ideale öffentlich-rechtlichen Kinderfernsehens über Jahrzehnte entwickelten – und was Zuschauern damals zugetraut wurde und heute nicht mehr. Von Leander Steinkopf SWR 2024

Hans Castorp, Herr Mann & ich - Eine Seelenzergliederung

Eigentlich mochte unser Autor den großen Schriftsteller Thomas Mann nie besonders. Altbacken, langweilig, unlesbar, so sein vernichtendes Urteil. Mit 30 liest er dann doch den "Zauberberg" - und verliebt sich in dessen Protagonisten, Hans Castorp. Sieben Jahre später erweckt die erneute Lektüre des Romans die Gespenster seiner Vergangenheit. "Seid still! Ich bin sehr scharf im Kopf heute", wirft er ihnen Hans Castorps Worte entgegen - denn er denkt nach: über die Liebe, Homosexualität und Scham, Krankheit, Tod und Segelohren. Mit Lisa Hrdina, Jan Andreesen, Oliver Martin und Grégoire Hubert. Ton: Martin Scholz Regie: der Autor Essay von Oliver Martin SWR 2025

Das Klischee und die Wirklichkeit

Mitte der 1950er-Jahre entstand in Großbritannien und den USA eine neue Kunstrichtung: die Pop Art. Pop Art reflektiert die Konsumgesellschaft nach dem zweiten Weltkrieg. Die Bildsprache der Werbung wird von den Kunstschaffenden übernommen, alltägliche Gegenstände und Figuren überdimensional dargestellt und durch comichafte Darstellung überhöht. Bald wird die Pop Art zur einer der bekanntesten künstlerischen Strömungen. In dieser Sendung aus dem Jahr 1965 betrachtet Udo Kultermann die Kunstrichtung und versucht vorauszusagen, welche Rolle die Pop Art für die Kunstgeschichte spielen wird. Von Udo Kultermann SWR 1965

Tränen lügen nicht. Der deutsche Schlager und die RAF

Als die Autorin in den 1970er-Jahren auf dem Land aufwuchs, saß sie stundenlang allein am Radio. Sie hörte Nachrichten und Schlagermusik, und bald war für sie klar: Die RAF und der deutsche Schlager sind untrennbar ineinander verwoben. Der Schlager erteilt die Befehle. Die Rote Armee Fraktion führt sie aus. Und umgekehrt: Die RAF handelt, der Schlager reagiert. 50 Jahre nach dem Beginn des Stammheim-Prozesses begibt sich die Autorin auf Spurensuche. Hat sie sich das als Kind nur eingebildet? Oder gibt es tatsächlich Belege für eine subversive Kommunikation zwischen dem Terrorismus und dem deutschen Schlager? Von Uta-Maria Heim Mit Sandra Schwittau, Martin Engler u. a. KI-Musik: Robert Schoen Tontechnik und Sounddesign: Clemens Haas SWR 2025

Ein Gefühl von Zuhause – Plädoyer eines Intellektuellen für die Bundesrepublik Deutschland

Hashtag: Deutschland nach 1945; Politik und Militär; Geschichte des geteilten Deutschlands; Nachkriegsgeschichte Deutschlands; Folgen; Lebenserinnerungen. Im Jahr 1979 reflektiert der Schriftsteller Horst Krüger in mehreren Briefen über die Entwicklung der Bundesrepublik nach dem zweiten Weltkrieg. Von Horst Krüger SWR 1979

Es ist schön, wenn die Tage wachsen – Gedanken zu Ostern

Ist Ostern noch wichtig? Oder ist Ostern vor allem Familienbesuchswetter in Berlin West? fragt die Schriftstellerin Ingeborg Drewitz im Jahr 1981. In diesem Essay schaut Ingeborg Drewitz zurück auf die Osterfeiertage, die sich ihr eingeprägt haben. Sie erzählt von Ostern in Berlin Moabit in den dreißiger Jahren, dem Misstrauen in die Kirche, Ostern kurz nach dem Einmarsch von Hitler in Österreich, den Streit am Familientisch darüber, ein Ostern mitten im Krieg, Ostern in Westdeutschland mit Osterpassierschein und dann Ostern 1968 und das Attentat auf Rudi Dutschke am Gründonnerstag. Von Ingeborg Drewitz SWR 1981

„Politik ist die Kunst des kleinsten Übels" – Wie wurde Walter Benjamin ein Linker?

Er war ein Philosoph, Literaturkritiker, ein jüdischer Berliner aus gutem Haus, ein Exilant. Walter Benjamin war ein Coverboy der 68er, sein Bild mit Nickelbrille und Zigarette verwandelte sich ein ikonografisches Foto. So wollte die Linke sich selbst sehen: Schlau, cool, hedonistisch. Seine Freunde hießen Theodor Adorno, Hannah Arendt, Bertold Brecht. Alles berühmte Namen, aber auch gleichzeitig Vertreter verschiedener Versionen des Linksseins. Aber wie wurde der wohlbehütete Bürgersohn ein Linker? Und wie färbte die Biografie auf sein Linkssein ab? Von Frank Herweck SWR 2025

Körper und Utopie

Wenn die Realität aussichtslos scheint, soll die Literatur für Perspektiven sorgen. Utopien sind derzeit sehr gefragt. Aber wie utopisch und grenzbefreit lässt sich schreiben, wenn der Körper beschränkt und begrenzt ist? Schreiben ist körperliche Arbeit. Und die schmerzt. Immer. Sehnenscheidenentzündungen und Bandscheibenschäden sind noch das Geringste. Oder können sich Körper im Schreiben befreien? Aiki Mira schreibt selbst Science-Fiction-Romane und präsentiert den SWR Podcast "Das war morgen" mit zukunftsvisionären Hörspielen aus dem letzten Jahrhundert. Expertise ist also garantiert. Von Aiki Mira SWR 2025

Autoren-Musik – Der Autor: Bazon Brock

In der Reihe "Autoren Musik" tritt im Jahr 1972 Bazon Brock auf. Der Kunsttheoretiker Brock ist damals 36 und Professor an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Seine Sendung steht ganz in der Tradition des Fluxus, die Sendung ist ein Happening. Brock spielt Musik und Tondokumente vor und er spricht, wie immer, über die großen Themen: Tod, Kunst, Krieg, Denkmalspflege, Natur und das Imitieren von Hundestimmen. Aber es geht auch darum, ob der Künstler mit seiner Kunst überhaupt etwas ändern kann in der Welt. Von Bazon Brock SWR 1972

Tiere sehen dich an oder: Das Potential Mengele

1987 veröffentlichte Hans Wollschläger eine böse Schrift über unseren Umgang mit Tieren. Wie wir mit ihnen umgehen, sie mästen, quälen und töten, das stellt für ihn das "Potential Mengele" dar und ist nur psychoanalytisch zu erklären. In seinem gleichnamigen Radio-Essay beschreibt er die Grundlagen dieses "Potentials": Den Zwangscharakter der Deutschen, die nach 1945 ihr neues "Über-Ich" in der "Wirtschaft" fanden. Ein Kontinuum von der NS-Menschenquälerei über die Tierquälerei in Schlachthöfen und Laboren bis hin zur mechanistischen Lebensfeindlichkeit der Apparate- und Präparatemedizin. Von Hans Wollschläger SWR 1987

Einschleichen leicht. Ausschleichen schwer

Anhand ihrer eigenen Erfahrung mit Antidepressiva, versucht die Autorin zu verstehen, was diese kleine Tablette in ihrem Leben bisher für Wirkungsmechanismen hatte. Ist es nicht langsam mal wieder an der Zeit, es OHNE zu probieren? Doch, wird es! Im Gegensatz zum Einstieg, stellt sich das Ausschleichen für viele Patient*innen als komplexer Prozess dar. Wie kann also das Absetzen nachhaltig gelingen? Gibt es ein Erfolgsrezept? Und wie geht denn jetzt LEBEN und KLARKOMMEN ohne der Medikamenten-Krücke, wenn man die Wirkung doch so gewohnt ist? Von Elisabeth Pape SWR 2025

Der Untergang von Atlantis

Im Gedächtnis der Menschheit haften Erinnerungen, die viel weiter zurückreichen als alles geschichtliche Wissen. Sie sind in die Form von Märchen und Mythen gekleidet, deren innerster Kern, sich nicht im ersten Zugriff erschließt. Man muss sie entschlüsseln, um zu ihren Wahrheiten vorzudringen. In diesem Essay aus dem Jahr 1984 blickt der Autor Heinrich Leippe mit dem damaligen Forschungsstand auf den Mythos von Atlantis. Der Untergang von Atlantis ist für Leippe dabei der Modellfall einer weitreichenden Erdkatastrophe. Von Heinrich Leippe SDR 1984

Ob man in den Krieg ziehen soll? – Überlegungen eines Feiglings

Kyrylo Tkachenko lebt in Kiew. In seinem Essay stellt sich der Historiker eine Frage, mit der tausende von Ukrainer*innen konfrontiert sind: Ob man in den Krieg ziehen soll? Tkachenko behandelt diese Frage aus einer subjektiven Perspektive. Gleichzeitig versucht er in dem Text zu erklären, warum sich die Menschen in der Ukraine dafür entschieden haben, nicht kampflos aufzugeben. Der Autor geht auf Urängste der ukrainischen Bevölkerung ein, die angesichts des russischen Überfalls wachgerufen wurden, und fragt, ob sich die Teilnahme an einem Verteidigungskrieg auch rational begründet lässt. Von Kyrylo Tkachenko SWR 2023

Das Verborgene ans Licht holen – Gefühle in Zeiten des Krieges

Was empfinden wir, wenn Krieg herrscht – wie seit dem russischen Angriff auf die gesamte Ukraine vor drei Jahren? Solidarität und Empathie mit einer Kriegspartei? Angst und Bedrohung? Werden wir von Schuldgefühlen geplagt oder erstarren wir in einer Opferrolle? Julia Solovieva ist in Moskau aufgewachsen, seit langem lebt sie in Hamburg. Sie erzählt von der Komplexität der Gefühle, während der Krieg andauert. Auch Verwandte in Moskau und Freundinnen in der Ukraine, Russland und Deutschland fragen sich: Über welche Emotionen können wir sprechen? Welche verdrängen und verschweigen wir? Von Julia Solovieva SWR 2025

Dr. C's Conversationslexikon (14) - F wie Feierabend

Nach der Arbeit wird gefeiert? Wer, wie und warum? Armin Chodzinski alias Dr. C. geht dem Verhältnis von Freizeit und Arbeit in einer ökonomischen Revue nach.

Geisterjäger - Trailer zum Doku-Podcast

Hans Bender ist der größte Geisterjäger der deutschen Geschichte. Jahrelang untersuchte der Parapsychologe Spuk, Hellsehen und Telekinese.