Musiker:innen, die plötzlich gute Romane veröffentlichen. Autor:innen, deren Bücher wie guter Rap klingen. Aufregende Bücher, die ein größeres Publikum verdient hätten. Neuerscheinungen, an denen kein Weg vorbei führt. Interviews zwischen Bookstagram-Nerdtum und Deep-Talk. All das gibt es jede Woche neu im „Buch zur Woche“ vom Popkultur-Magazin DIFFUS. Moderation: Daniel Koch und Celine Leonora

Alle Folgen

Die (vorerst) letzte Folge!

Im April 2021, inmitten der Pandemie, startete unser Redakteur Daniel Koch den DIFFUS-Podcast „Buch zur Woche“ und stellte ab da bis heute wirklich fast jede Woche ein neues Buch vor. Es dauerte nicht lange, da gab es auch die ersten Interviewfolgen. Es kamen spannenden Autor:innen aus Deutschland, der Schweiz, England, Japan und Mexiko und natürlich viele Buch schreibende Musiker:innen. Vor gut zwei Jahren ergänzte dann BookTokerin Celine Leonora das Team und brachte im Wechsel mit Daniel ebenfalls spannende Interviewpartner:innen mit – und nochmal einen neue Literaturfarbe hinein. Mit dieser gemeinsam moderierten Folge, in der sich die beiden noch einmal ihre Lieblingsbücher an den Kopf werfen und einen kleinen Ausblick auf 2025 geben, endet der Podcast „Buch zur Woche“ fürs Erste in seiner gewohnten Form. Warum, das erfahrt ihr im Gespräch. Aber: Buchtipps wird es in naher Zukunft bei DIFFUS weiterhin auf der Website, bei Insta und bei TikTok geben – und vielleicht wird Daniel hin und wieder auch noch ausgewählte Interviewfolgen bringen. So ganz geht das Buch zur Woche also noch nicht … In diesem Sinne: Vielen Dank fürs Zuhören über die Jahre – und vielleicht bis bald an anderer Stelle!

„Deutschrap war ein kommerzielles Produkt“ – die Autoren von „Remix Almanya“ im Interview

In dieser Interviewfolge spricht unser Host Daniel mit den Autoren Murat Güngör und Hannes Loh, die im Herbst das Buch „Remix Almanya – Eine postmigrantische HipHop-Geschichte“ im Hannibal Verlag veröffentlicht haben. Es ist bereits ihr zweites gemeinsames Buch. Schon vor gut 20 Jahren schrieben sie „Fear Of A Kanak Planet“ – was im Titel natürlich eine Referenz an „Fear of a Black Planet“ von Public Enemy ist. Das Buch sorgte durchaus für Diskussionen. Murat und Hannes wurden damals „als linke Nestbeschmutzer“ gesehen, wie sie uns erzählten, weil sie inmitten des Rap-Booms in Deutschland die wunden Punkte ansprachen: Zum Beispiel, dass der so genannte „Deutschrap“ seine postmigrantischen Wurzeln verleugnete, die Industrie das Genre weißwaschen wollte und einige Rap-Acts nationalistische Strömungen aufgriffen. Hannes Loh und Murat Güngör waren aber nicht nur Rap-Forschende und über Rap schreibende, sie waren selbst in der Szene aktiv. Hannes war zum Beispiel Rapper der linken Crew Anarchist Academy. Murat Güngör wiederum war Ende der 90er Teil des Netzwerks Kanak Attack, dessen Allstar-Single „Dieser Song gehört uns“ ein wichtiger Meilenstein des postmigrantischen Raps in Deutschland ist. Heute sind die beiden übrigens Lehrer – und sie touren seit Jahren immer wieder durch die Lande, um über ihre Rap-Forschung und ihre persönliche Geschichte zu referieren. In ihrem neuen Buch „Remix Almanja“ werfen Murat und Hannes wieder einen sehr interessanten und abwechslungsreichen Blick auf postmigrantischen Rap in Deutschland. In kurzen Essays und sehr spannenden Interviews zeichnen sie ein Bild von Rap-Deutschland, das man in dieser Komplexität selten zu lesen bekommt. Dass sie damit perfekt zu DIFFUS und in diesen Podcast passen, merkt man schon daran, dass im Buch viele Menschen auftauchen, die auch wir regelmäßig featuren. Miriam Davoudvandi sagt zum Beispiel sehr schlaue Dinge, Apsilon ebenso und Megaloh gibt ein geradezu herzzerreißendes Interview. Wenn ihr nach diesem Interview neugierig geworden seid: zwei Live-Termine von Murat und Hannes stehen in naher Zukunft an. Am 1. Februar sind sind im Bürgerzentrum Ehrenfeld in Köln und dann 27. April im SO36 hier in Berlin-Kreuzberg.

Lea Ruckpaul sagt „Bye Bye Lolita“ und gibt ihr eine starke Stimme

Trigger-Warnung: In dieser Folge geht es auch um den Roman „Lolita“ von Vladimir Nabokov – und das bedeutet eben nicht, dass es um eine Liebesgeschichte geht, sondern um Pädophilie und sexuelle Gewalt. Hört ihn also nur, wenn ihr euch diesen Themen gewappnet fühlt. Die Schauspielerin und Autorin Lea Ruckpaul erzählt die Geschichte der Dolores Haze, die viele aus dem Skandalroman „Lolita“ von Vladimir Nabokov aus dem Jahr 1955 kennen. Im originalen Roman wird man gezwungen, den wohl formulierten und verdrehten Erinnerungen des pädophilen Vergewaltigers Humbert Humbert zu lauschen, der uns weis machen will, dass wir da einer Liebesgeschichte lauschen. Dabei ist er ein Täter – und zerstört das Leben der 12jährigen Dolores Haze, die er „Lolita“ nennt. Die Dolores in „Bye Bye Lolita“ schreibt nun ihre eigene Sicht auf die Geschehnisse auf – und sie hat Humbert Humberts Tagebuch in ihrem Besitz, dem sie ihren Text entgegensetzen will. Lange Zeit traut sie sich jedoch nicht, Humberts Worte zu lesen. Erst im letzten Drittel des Buches wagt sie diesen Schritt. Und fragt sich unter anderem: „Suchte er all diese manierierten Worte, die duftigen Ausdrücke, um vor sich selbst zu verbergen, dass er Gewalt ausübte? Wie passt die schmonzettige Verehrung von ‚Lolita‘ zusammen mit der Respektlosigkeit, mit der er mich behandelte?“ Für Ruckpauls Dolores – die Ende dreißig ist, als sie mit dem Schreiben beginnt – ist das Schreiben eine Trauma-Therapie und eine Selbstermächtigung. Sie will kein Opfer sein. „Beim Schreiben kann ich die Dosis des Schmerzes regeln“, heißt es in Ruckpauls Roman.

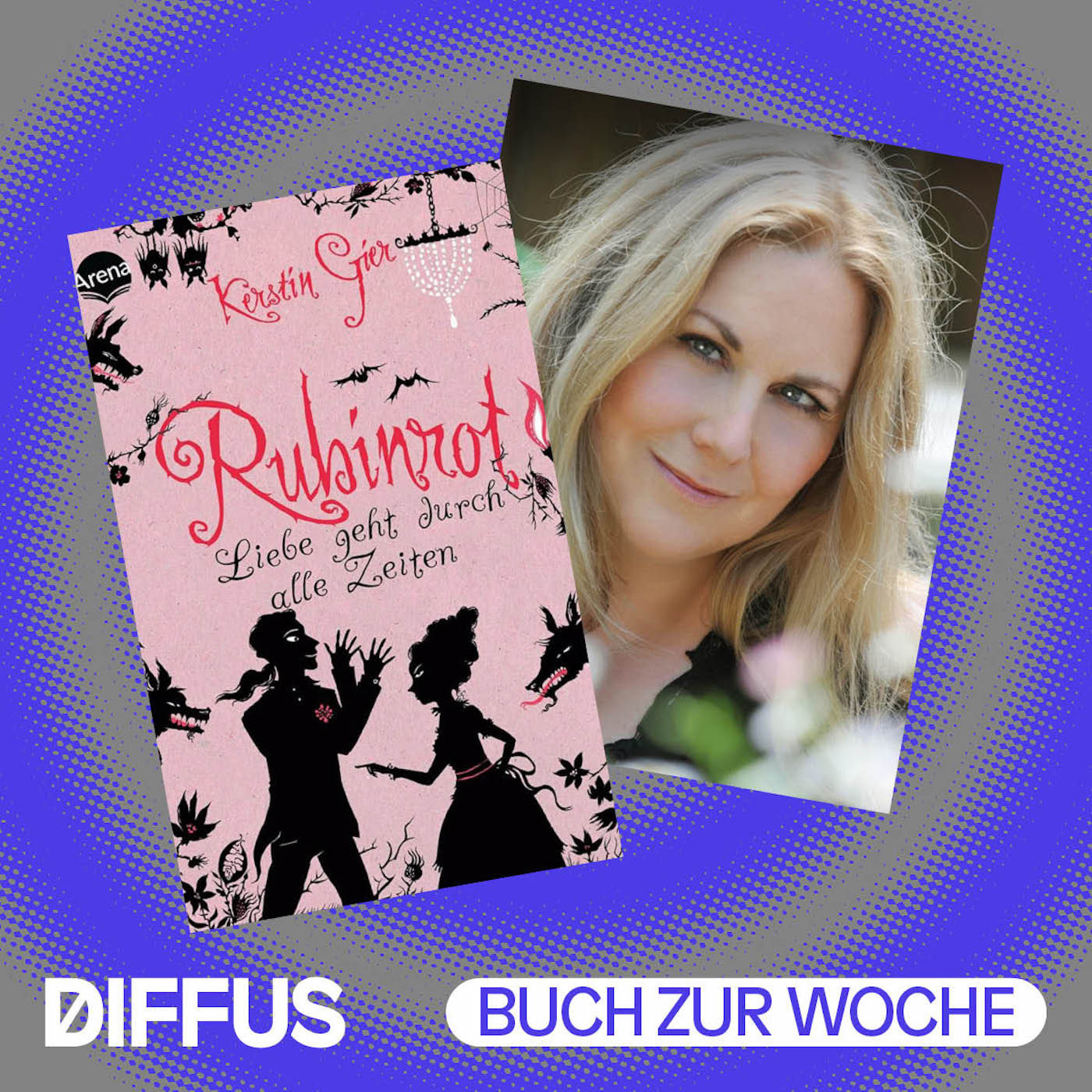

Lieblingsbuch: Warum nicht „Rubinrot“ von Kerstin Gier rereaden?

Juhu, endlich wieder eine Lieblingsbuchfolge! Und dieses Mal hat Celine für euch ein echtes „Juwel“ ihrer Jugend: „Rubinrot“ von Kerstin Gier. Dieses Buch gehört zur „Edelsteintrilogie“ und wurde sogar schon verfilmt. Es geht um die junge Gwendolyn, die zu ihrem Entsetzen feststellen muss, dass sie das Zeitreise-Gen in ihrer Familie geerbt hat und nicht ihre Cousine Charlotte. Um zu verhindern, dass sie wahllos durch die Zeit springt und dabei eventuell verletzt wird, muss sie sich einer Geheimloge anschließen, die jedoch einen fanatischen Plan verfolgt.

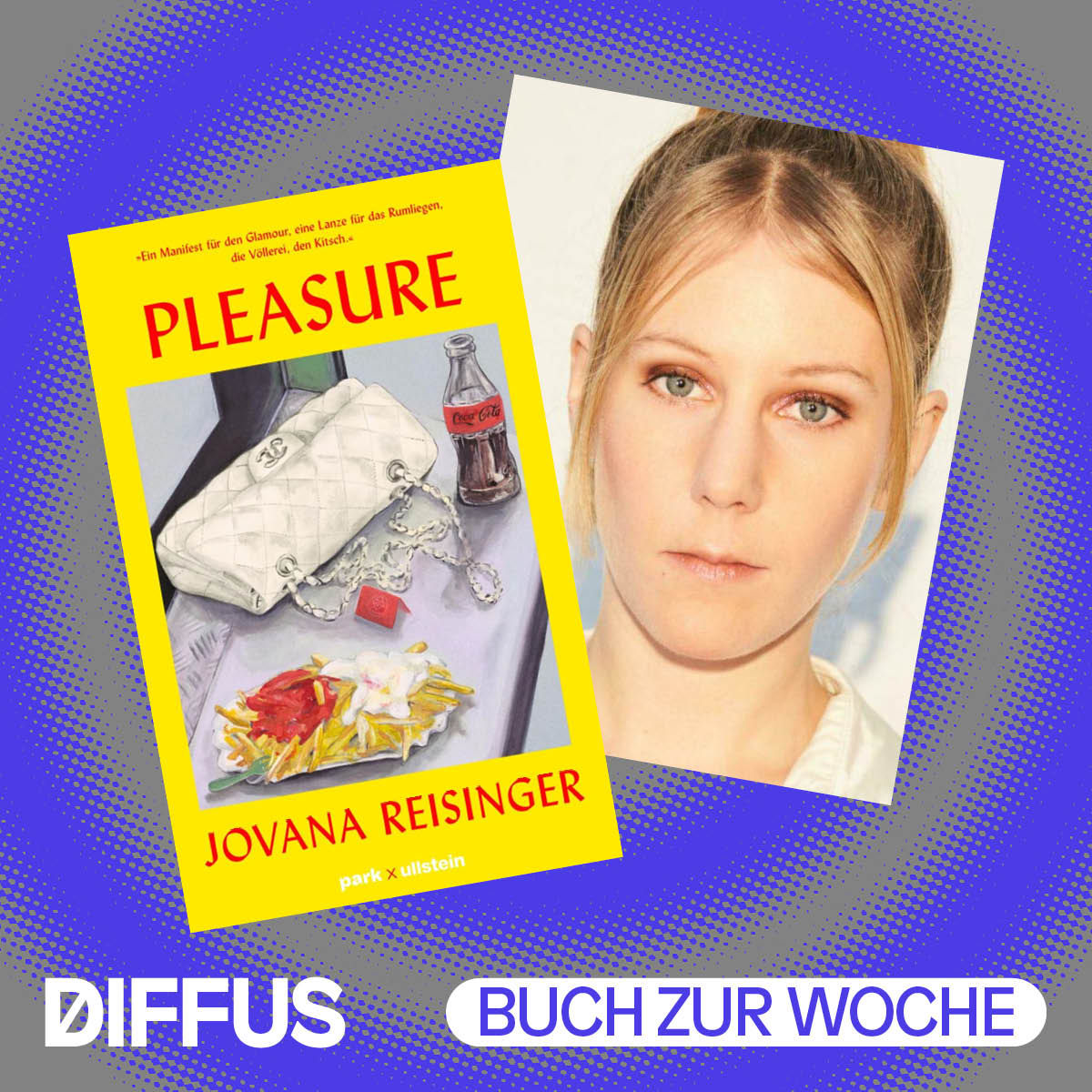

„Pleasure“ von Jovana Reisinger ist das Buch, das man Ikkimel zum Geburstag schenken kann

Daniel stellt euch heute „Pleasure“ von der Autorin, Filmemacherin und bildenden Künstlerin Jovana Reisinger vor. Kein klassischer Roman, sondern ein Essay, der allen gefallen dürfte, die den „Barbie“-Film gefeiert haben haben, Ikkimel hören, Karl Marx‘ „Das Kapital“ im Regal stehen haben und Paris Hilton als die clevere Geschäftsfrau erkennen, die sie ist. In dem 320-seitigen Essay geht es um Klasse, Arbeit, Luxus, Paris Hilton, gutes Essen, Carrie Bradshaw, Tussies und eben ihr „Pleasure“. Das Reisinger so definiert: „Pleasure steht für Genuss und Bedürfnisbefriedigung: eine Praline, das gute Obst, der Edelschmuck, die Freibadpommes, die Designerhandtasche, der Kuss, die geilen Heels, der Sonnenuntergang, die Umarmung, ein Käsebrot, die Postkarte aus dem Urlaub, der Urlaub, die Berührung, das ausgeschlafene, erholte Aufwachen, der richtige Satz, das merkwürdige Ereignis, die ergreifende Kunst, der alles verschlingende Sex.“ Das wollen wir doch auch!

Winterliche Leseliste: Spannung, Grusel und Fantasy

Eine neue Folge von Celine Leonora und diesmal hat sie sogar gleich drei Bücher dabei, die sie für die Winterzeit empfiehlt. Da ist alles dabei von Romantasy, über Fitzek hin zu einem Sammelband mit schaurigen Wintergeschichten. Perfekt, um mit einer Decke auf's Sofa zu kuscheln und die dunkle Welt außerhalb der eigenen vier Wände zu vergessen. Schaffen die Bücher es auch auf eure Leseliste?

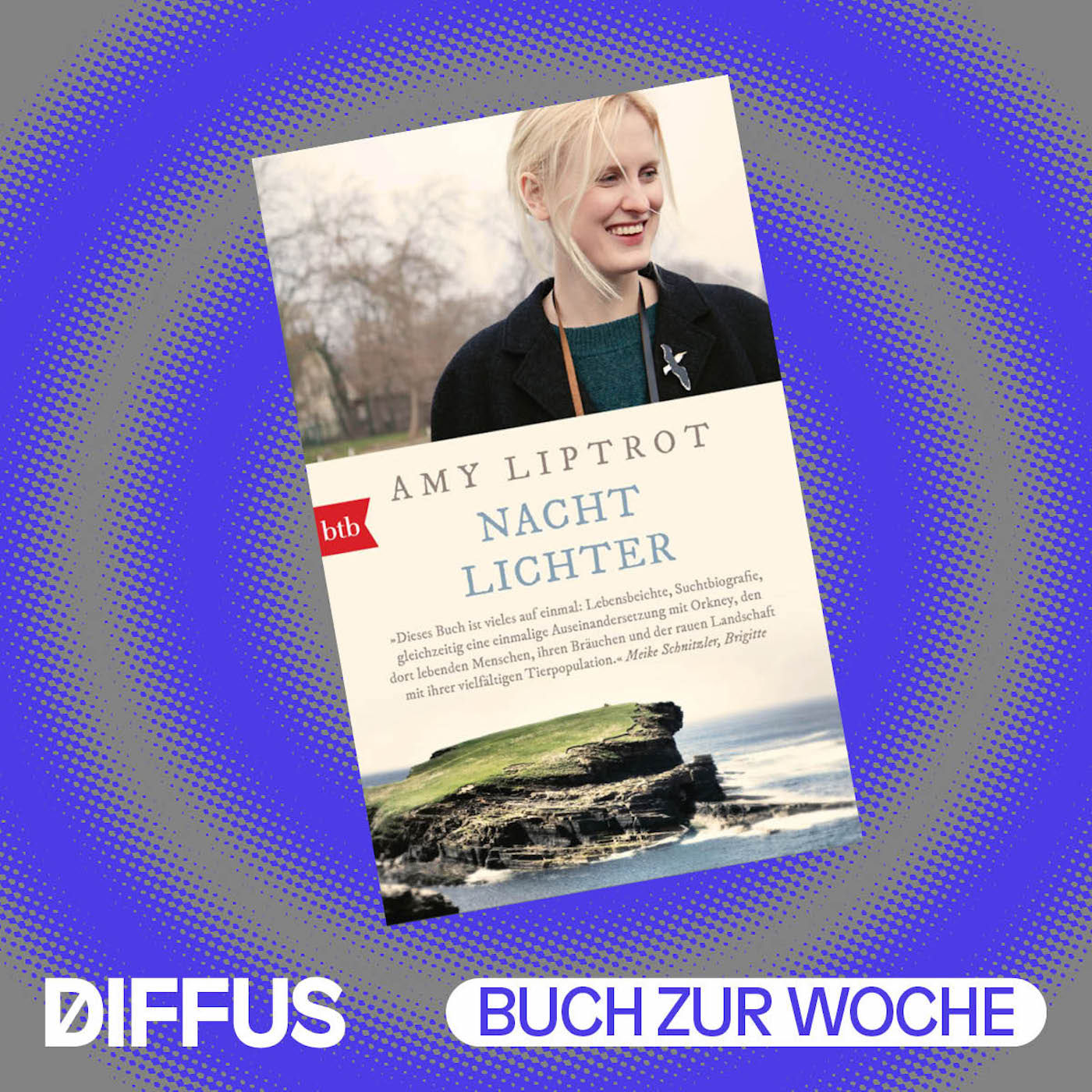

„Nachtlichter“ von Amy Liptrot kommt bald als „The Outrun“ ins Kino

„Nachtlichter“ von Amy Liptrot, die Buchvorlage zum kommenden Kinofilm „The Outrun“, ist ein fantastisches Buch. Poetisch. Schmerzhaft. Wunderschön. Traurig. Niederschmetternd. Erhebend. Amy Liptrot erzählt darin von ihrer wilden Zeit als Studentin und Musikjournalistin in London, die schnell vom Euphorischen ins Suchtkranke kippt. Als sie merkt, dass sie die Kontrolle über ihr Leben verliert, beschließt sie, in ihre alte Heimat zu reisen – auf die schottischen Orkney-Inseln. Eine karge, von Fischerei, Landwirtschaft, Naturschutzgebieten, örtlichen Mythen, Landflucht und Seefahrt geprägte Inselgruppe. Dort trifft Amy auf ihre Mutter, die vor einigen Jahren zu Gott gefunden hat, und auf ihren charismatischen, psychisch kranken Vater. „Systemsprenger“-Regisseurin Nora Fingscheidt hat aus der Geschichte in enger Zusammenarbeit mit der Autorin den Film „The Outrun“ gemacht – mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle, die damit schon jetzt als Oskar-Kandidatin gilt. Der Film startet am 5. Dezember 2024 in den deutschen Kinos – vorher oder nachher solltet ihr unbedingt auch das Buch lesen, das im btb-Verlag erschienen ist und zum Kinostart noch mal neu aufgelegt wurde.

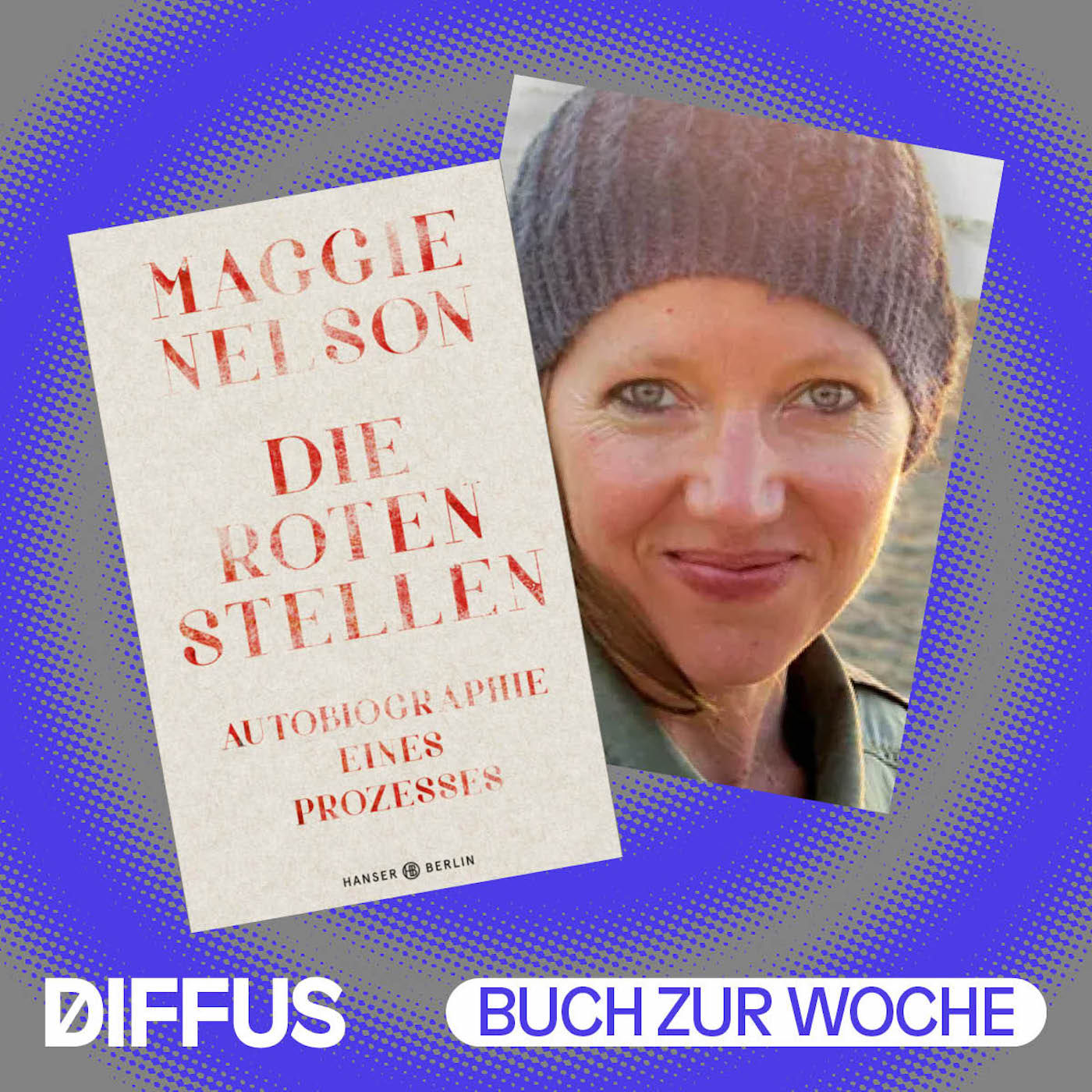

Lieblingsbücher: „Die roten Stellen“ von Maggie Nelson

Daniel stellt heut eines seiner Lieblingsbücher vor und findet: Wer sich für „True Crime“ interessiert, sollte „Die roten Stellen – Autobiographie eines Prozesses“ gelesen haben. Gerade weil die US-Autorin Maggie Nelson in ihrem autofiktionalen Text mit dem seltsamen Interesse hadert, das vor allem Verbrechen gegen Frauen entgegengebracht wird. Die Geschichte ist vor allem so bewegend, weil es hier um den Mord an Nelsons Tante geht. Jane Mixer wurde 1969 im Alter von 23 Jahren ermordet, lange bevor Maggie Nelson geboren wurde. Mixer wollte eines Abends per Anhalter fahren und wurde vermutlich von ihrem Mörder mitgenommen. Sie wurde mit zwei Kopfschüssen und einer Nylonstrumpfhose, die um ihren Hals gewickelt war, in Michigan gefunden. Vom Täter gab es jahrelang keine Spur. Der Mord wurde zum Cold Case. Maggie Nelson entdeckte als junge Frau die Tagebücher von Jane und fand sich in der selbstbestimmten, attraktiven, studierenden Frau ein Stückweit wieder. Sie spürte dem Trauma innerhalb ihrer Familie nach und verarbeitete diese Eindrücke in ihrem Gedichtband „Jane – A Murder“. Als sie den gerade veröffentlicht hatte, erfuhr ihre Familie, dass – mehr als 20 Jahre nach der Tat – ein vermeintlicher Mörder gefunden und zur Anklage gebracht wurde. Neue DNS-Analyse-Techniken machten das möglich. In „Die roten Stellen“ nimmt uns Maggie Rogers nun mit in diesen Prozess und erzählt anhand dieses privaten Schicksals, was sie am Umgang mit Frauenmorden und an der Faszination für True Crime verstört.

Lidia Yuknavitch hat ihr wildes Leben „In Wasser geschrieben“

In dieser Folge geht es um das Memoire „In Wasser geschrieben“ (btb Verlag, übersetzt von Claudia Max) von Lidia Yuknavitch, das im Original bereits 2010 veröffentlicht wurde und gerade unter der Regie von Kristen Stewart verfilmt wird. Im Englischen heißt es „The Chronology Of Water“. Das Buch taucht immer wieder mal auf, wenn man im feministischen Teil von Booktok unterwegs ist. Dort feiert man zurecht Yuknavitchs roughe, schonungslose Schreibe – und ist ebenfalls zurecht erstaunt über das Leben dieser Frau. Ein Leben, das von Missbrauch, Sucht, Selbstzerstörung und dem vernichtenden Verlust einer Fehlgeburt geprägt wurde. Trotz dieser Schicksalsschläge ist „In Wasser geschrieben“ aber eben kein Klagelied – im Gegenteil. Lidia Yuknavitch erzählt zwar mit aller Härte von diesen Erfahrungen, aber sie erzählt eben auch, wie sie durch das Schreiben und das Schwimmen ihren eigenen Weg fand, damit umzugehen. Dabei stilisiert sie sich aber nicht als Kämpferin, die alle Traumata niederringt, sondern erzählt ebenso offen von ihren Irrwegen, von dem Gefühl, Außenseiterin zu sein, von ihrer teilweise rücksichtslosen Suche nach einer erfüllenden Sexualität, die sie mal bei Männern, mal bei Frauen, mal bei trans Personen findet.

Tex Brasket und Christian Schlodder im Gespräch über „Dreck und Glitzer“

Host Daniel hat in dieser Folge mit Tex Brasket und Christian Schlodder gesprochen. Die haben gerade – zusammen, mit wechselnden Erzählperspektiven – das autobiografische „Dreck und Glitzer“ geschrieben, das letzten Freitag bei KiWi erschienen ist. Der Untertitel des Buches erklärt vielleicht etwas besser, worum es da geht: „Eine Geschichte von der Straße und vom Licht an dunklen Orten.“ Die beiden erzählen das Leben von Tex – und das war lange Zeit von einigen Härten geprägt. Er kämpfte mit der Drogensucht, lebte eine Weile auf der Straße – und musizierte oft an einer Fußgängerbrücke am S-Bahnhof Storkower Straße in Berlin. Diese Brücke hat den leidlich liebevollen Spitznamen „Der lange Jammer“. Dazu muss man wissen: Inzwischen ist Tex Brasket ein etablierter Musiker. Vor gut zwei Jahren kam die Punk-Instanz Slime auf die Idee, ihn als neuen Sänger an Bord zu holen und auch, wenn das den Die-Hard-Fans nicht gefällt: Seitdem sind Slime wieder spannender geworden. Und spielen weitaus größere Konzerte. Vor kurzem startete Tex mit Lucas Uecker von Liedfett das Projekt Teluxe. Die besondere Note des sehr vertrauten Gesprächs: Die erste Reportage über Tex schrieb Christian damals für das Magazin „Intro“, bei dem Daniel zu der Zeit Chefredakteur war. Im Talk geht es um die Herausforderung der Autofiktion, Tex‘ Rolle bei Slime, das Leben am Langen Jammer, die „Empathie der Straße, Tex‘ Verhältnis zum Ex-Sänger Dirk Jora alias Diggen, die lange und auch mal hitzige Freundschaft zwischen Christian und Tex und seine Pläne für die nahe Zukunft.

Thorsten Nagelschmidt im Gespräch über seinen neuen Roman „Soledad“

Unser Host Daniel spricht in dieser Folge mit Thorsten Nagelschmidt über seinen neuen Roman „Soledad“. Dieses Wort hat viele Bedeutungen: Es ist ein sehr konkreter Ort im Norden Kolumbiens und im Spanischen bedeutet es „Einsamkeit“. Der Roman ist gerade bei S. Fischer erschienen und der Nachfolger zum zu Recht gefeierte Episodenroman „Arbeit“. Thorsten Nagelschmidt könntet ihr auch aus einem anderen Kontext kennen: Er ist Sänger, Texter und Gitarrist bei Muff Potter, wo ihn viele noch als Nagel kennen. Im Mittelpunkt von „Soledad“ stehen zwei auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Personen. Zum einen die queere Fotografin Alena, die in einer Lodge im kolumbianischen Soledad strandet. Eigentlich wollte sie dort nach einem Reportage-Job mit ihrer Freundin Sonja Urlaub machen, aber die beiden zerstreiten sich dermaßen, dass Sonja früher abreist und Alena beschließt, eine Weile allein in der „Tortuga Lodge“ zu bleiben. Dort ballert sie sich mit Benzos zu und lässt sich vom Hotelbesitzer Rainer aus seinem Leben erzählen. Das Buch mischt nun diese Kammerspiel-artigen Szenen, die Sonja als Ich-Erzählerin vermittelt, mit der schillernden Biografie des fast siebzigjährigen Rainers. Im diesem gut einstündigen Interview geht es um den Ort, der Thorsten zu dieser Geschichte inspirierte und wir erfahren, wie Alena und Rainer in sein Leben kamen, wie der Klassen-Aspekt in die Geschichte spielt und warum Thorsten ein BRD-Leben wie das von Rainer erzählen wollte. Thorsten Nagelschmidt ist außerdem ab Sonntag auf großer Lesetour. Und zwar hier: 13.10.2024 Mainz, 3sein 14.10.2024 Darmstadt, Centralstation 15.10.2024 Essen, VERLEGT von der Zeche Carl in den LeseRaum Akazineallee (Tickets behalten ihre Gültigkeit) 16.10.2024 Düsseldorf, zakk 17.10.2024 Hamburg, Centralkomitee 18.10.2024 Frankfurt, Kunstverein (OpenBooks, Buchmesse) 19.10.2024 Osnabrück, Lagerhalle 20.10.2024 Münster, Pension Schmidt 22.10.2024 Bielefeld, Bunker Ulmenwall 23.10.2024 Lemwerder, Begu 24.10.2024 Kiel, Studio 28.10.2024 Dresden, Schauburg 29.10.2024 Jena, Kassablanca 30.10.2024 Wiesbaden, Schlachthof 31.10.2024 Enkirch, Weingut Immich Anker 09.11.2024 Erlangen (book:ed Literaturfestival) 10.11.2024 Karlsruhe, P8 14.11.2024 Lübeck, Burgtor 16.11.2024 Weissenhäuser Strand (Rolling Stone Beach) 17.11.2024 Rostock, Peter Weiss Haus 18.11.2024 Erfurt, Buchbar 19.11.2024 Leipzig, Werk 2 20.11.2024 Göttingen, Musa 21.11.2024 Köln, Agnes Buchhandlung 22.11.2024 Stuttgart, Merlin 23.11.2024 Zürich, Kapitel 10 24.11.2024 München, Bellevue di Monaco

Buchclub | Das Rooney-Intermezzo

Die Hosts Celine Leonora und Daniel Koch sprechen heute über das Buch, das am letzten Wochenende wohl (fast) alle Bücher lesenden Menschen gelesen haben werden: „Intermezzo“ von Salley Rooney. Der vierte Roman der Irin ist letzte Woche zeitgleich mit der englischen Ausgabe auf Deutsch bei Claasen erschienen – in der sehr flüssigen Übersetzung von Zoë Beck. Sally Rooeny, die spätestens seit ihrem Roman „Normal People“ geradezu kultisch verehrt wird, erzählt in „Intermezzo“ von den Brüdern Peter und Ivan. Peter ist Mitte 30, Anwalt und verstrickt in einer Art Dreiecksbeziehung: Er fühlt sich noch immer zu seiner Ex-Freundin und ersten Liebe Sylvia hingezogen – eine Literaturprofessorin, die sich nach einem schweren Unfall von Peter getrennt hat, u. a. weil sie nicht wollte, dass er sie pflegen muss. Trotzdem verbringen beide noch viel Zeit miteinander. Peter ist aber auch mit Naomi zusammen – eine schöne, junge Studentin, die auch bei Only-Fans hin und wieder ihr Geld verdient. Klingt nach einem Klischee, hat aber mehr Gefühl und Tiefe, als man erwartet – wie eigentlich immer bei Rooney. Peters Bruder Ivan ist zehn Jahre jünger als er, ein passionierter Schachspieler, der lange Zeit Schwierigkeiten hatte Anschluss zu finden. Er lernt bei einem Turnier die 14 Jahre ältere Margaret kennen – neben Ivan und Peter die dritte Person, aus deren Perspektive die Geschichte erzählt wird. Peter und Ivan lieben und/oder hassen sich und müssen bei all dem auch noch den Tod ihres Vaters überwinden.

Rückkehr mit Folgen in „The Reappearance of Rachel Price“ von Holly Jackson

In dieser Folge spricht Celine über ihr Jahreshighlight „The Reappearance of Rachel Price" von Holly Jackson. In dem Buch geht es um die 18-jährige Bel, die in einem echten True Crime Fall aufwächst. Denn ihre Mutter ist seitdem sie zwei Jahre alt ist, spurlos verschwunden. Rätsel und Mythen ranken sich seitdem um den Fal – schon in solchem Ausmaße, dass ein Filmteam den Fall aufrollen will. Doch dann taucht plötzlich Bels verschollene Mutter wieder auf und stellt alles auf den Kopf. Was ist wirklich vor 16 Jahren passiert und kann Bel dieser Fremden wirklich trauen?

Sina Scherzant im Interview über ihren neuen Roman „Taumeln“

Daniel spricht heute mit der Autorin Sina Scherzant über ihren zweiten Roman „Taumeln“, der gerade bei Park x Ullstein erschienen ist. Darin geht es um das Verschwinden einer jungen Frau namens Hannah in einer Kleinstadt – oder vielmehr: Es geht um eine Gruppe von Menschen, die sich zwei Jahre später jeden Samstag trifft, um nach Spuren von ihr zu suchen. Sina Scherzant kennen viel vom Meme-Acount „Allman Memes 2.0“ – wo sie bis vor gut einem Jahr mit an Bord war. Mit Marius Notter, dem Gründer der „Allman Memes 2.0“, hat sie auch ihre ersten Bücher geschrieben – satirische Sachbücher über die Deutschen. Das bekannteste trägt den schönen Titel „Randale, Randale Treckingsandale“. Sinas erster Roman heißt „Am Tag des Weltuntergangs verschlang der Wolf die Sonne“ und kam letztes Jahr im August. Warum sie gut ein Jahr später schon wieder „Taumeln“ veröffentlicht, wie das True-Crime-Genre ihre Story beeinflusst hat, wie sich ihre eigenen Kleinstadtbeobachtungen in der Geschichte wiederfinden – das alles erzählt Sina Scherzant in diesem ausführlichen Interview.

Basma Hallak im Interview: Lachen und weinen zugleich mit „Between My Worlds“

Ob man in dieser Folge merkt, dass Autorin Basma Hallak und Celine Leonora befreundet sind? Basma erzählt von ihrem Debütroman „Between My Worlds“, in dem die gebrochene Fotografin Kalima nach Island flieht und dort nicht nur versucht herauszufinden, wer sie eigentlich ist, sondern obendrein auch noch Nói begegnet. Eine wandelnde Greenflag, der auch seine Päckchen zu tragen hat. Herzzerreißend schön mit einer Prise Humor verfeinert, so kann man den Own-Voice-Roman beschreiben. Warum in diesem Podcast der Baumarkt OBI, Culcha Candela und Sternzeichen eine Rolle spielen, könnt ihr nur herausfinden, wenn ihr reinhört.

Buchclub | Über Boxkämpfe am Pool, zur Seite gelegte Bücher und Colleen Hoover

Die Hosts Celine Leonora und Daniel Koch treffen sich wieder für eine gemeinsame Buchclubfolge. Es geht um Romane, die ihnen am Pool gute Gesellschaft leisteten, um Bücher, die man mal eine Weile an die Seite legen muss, um Colleen Hoovers „It Ends With Us“-Verfilmung und um zwei Bücher, auf die sich die beiden schon jetzt freuen.

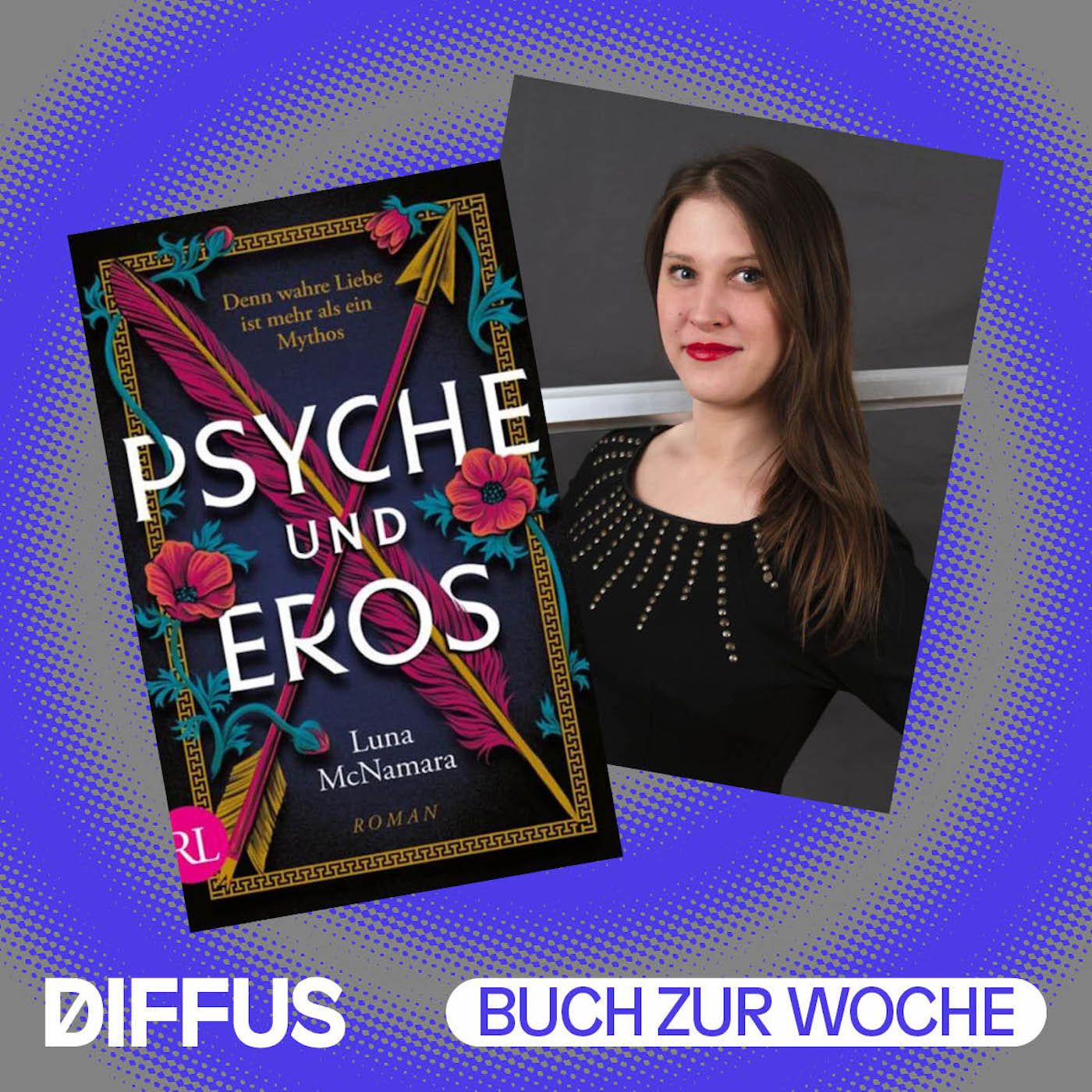

Verfluchte Liebe in „Psyche und Eros" von Luna McNamara

Endlich wieder ein feministisches Retelling einer der besten griechischen Sagen! In „Psyche und Eros“ verfolgen wir einen Gott, der sich aus Versehen mit einem seiner eigenen Pfeile verletzt und sich unsterblich in das Menschenmädchen Psyche verliebt. Doch ein Fluch liegt über dieser Liebe und Feinde versuchen die beiden zu trennen. Ein absolutes Must-Read für jeden Mythologie Fan, aber auch ein tolles Werk, um in dieses Thema einzusteigen, denn das Buch vereint Liebe, Spannung und Intrigen. Braucht man mehr?

„Verlorene Sterne“ von Tommy Orange: Familienroman trifft „The Wire“ für Native Americans

Tommy Orange ist nicht weniger als ein Shooting Star der Literaturwelt. Sein Debütroman „Dort Dort“ aus dem Jahr 2018 war ein Bestseller eines der besten Bücher der letzten Jahre. Das Ding wurde über eine Million Mal verkauft – was für ein Debüt geradezu sensationell ist. Tommy Orange stammt aus Oakland und genau dort spielen auch großer Teile seiner Bücher. Er ist Native American, Mitglied des Cheyenne und des Arapaho Stammes und vielleicht gerade die präsenteste Native-Stimme in der Literatur. „Dort Dort“, dessen Titel im Englischen ein bisschen besser über die Lippen geht, erzählte aus dem Leben von 12 Native Americans. Sie alle strugglen, kämpfen mit Traumata, Süchten, Rassismus-Erfahrungen, Familien-Dramen, Geldsorgen. Orange sprang mit jedem Kapitel zu einem anderen Character und führte ihre Leben in einem dramatischen Finale zusammen. Die Kulisse dabei: Ein Powwow – also ein Treffen der Native Americans, die auf dieser Kulturveranstaltung ihre alten Bräuche zelebrieren. „Dort Dort“ hatte den Punch eines Actionfilms, die Tiefe großer Literatur und den genauen Blick einer Sozialstudie. Tommy Oranges zweiter Roman „Verlorene Sterne“ erfüllt nun den Herzenswunsch seiner Leser:innen, mehr Zeit mit diesen Charakteren verbringen zu können. Das Buch ist zugleich Prequel und Sequel von „Dort Dort“ und beginnt als poetischer, tragischer Familienroman und wird in der zweiten Hälfte zu einer Art „The Wire“ der Native Community.

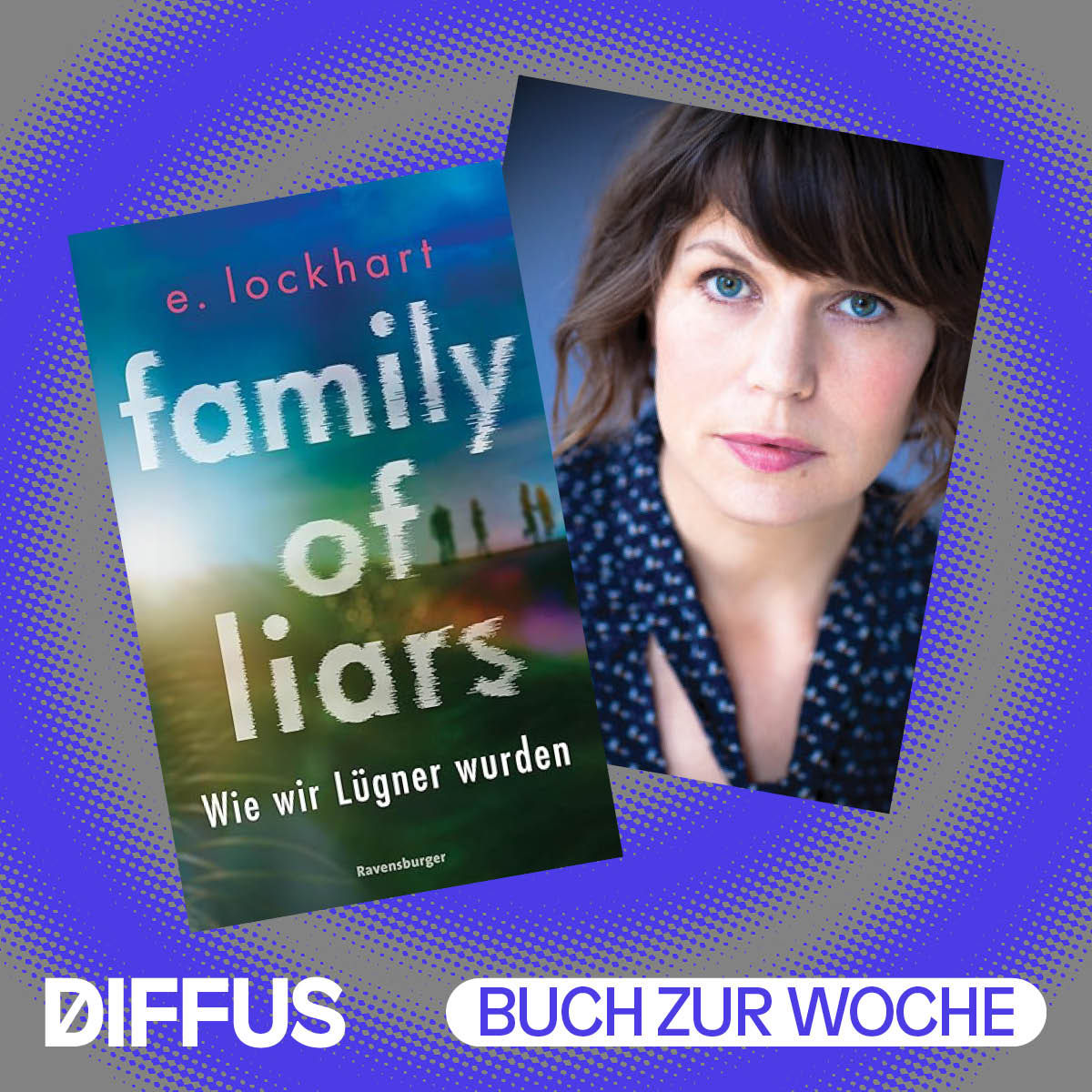

Ein etwas anderes Sommerbuch: „Family of Liars“ von E. Lockhart

Vorsicht! Das ist kein leichter Sommer-Read! Eine abgelegene Privatinsel, gutaussehende Besucher und ein furchtbares Geheimnis - das und vieles mehr erwartet uns in „Family of Liars“ von E. Lockhart. Hier geht es um Carrie, die älteste von den drei Sinclair Schwestern, die nur einen Sommer wie jeden anderen auf der Privatinsel ihrer Familie erleben will. Doch dann taucht plötzlich Pfeff auf und bringt alles durcheinander. Was zuerst wie eine süße Romanze wirkt, wird schnell zu einem Albtraum, also checkt auf jeden Fall vorher die Triggerwarnings.

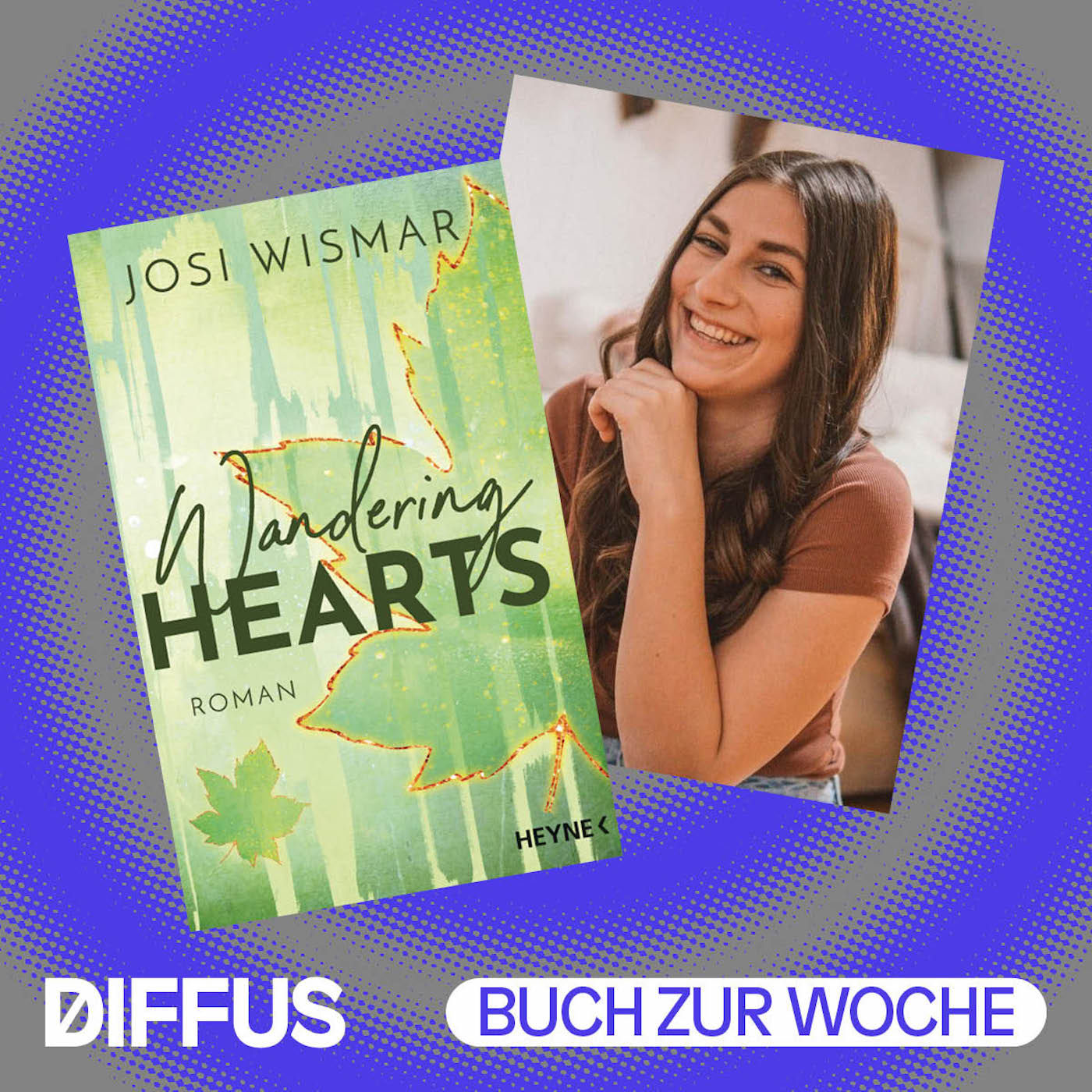

Josi Wismar will euch mit „Wandering Hearts" leiden sehen

Happy Book-Birthday!!! Genau heute, am 10. Juli erscheint der neue New Adult Roman von Josi Wismar und wir haben sie im Interview. Sie erzählt, wie sie mit dem Schreiben begonnen hat, wie ihr die Idee zu ihrem Buch gekommen ist und was wir noch von ihr erwarten dürfen. Zusätzlich bekommen wir einen Einblick in die Buchvermarktung über Social Media, denn auf BookTok kennt sie mittlerweile jeder Buchliebhaber. Viel Spaß!

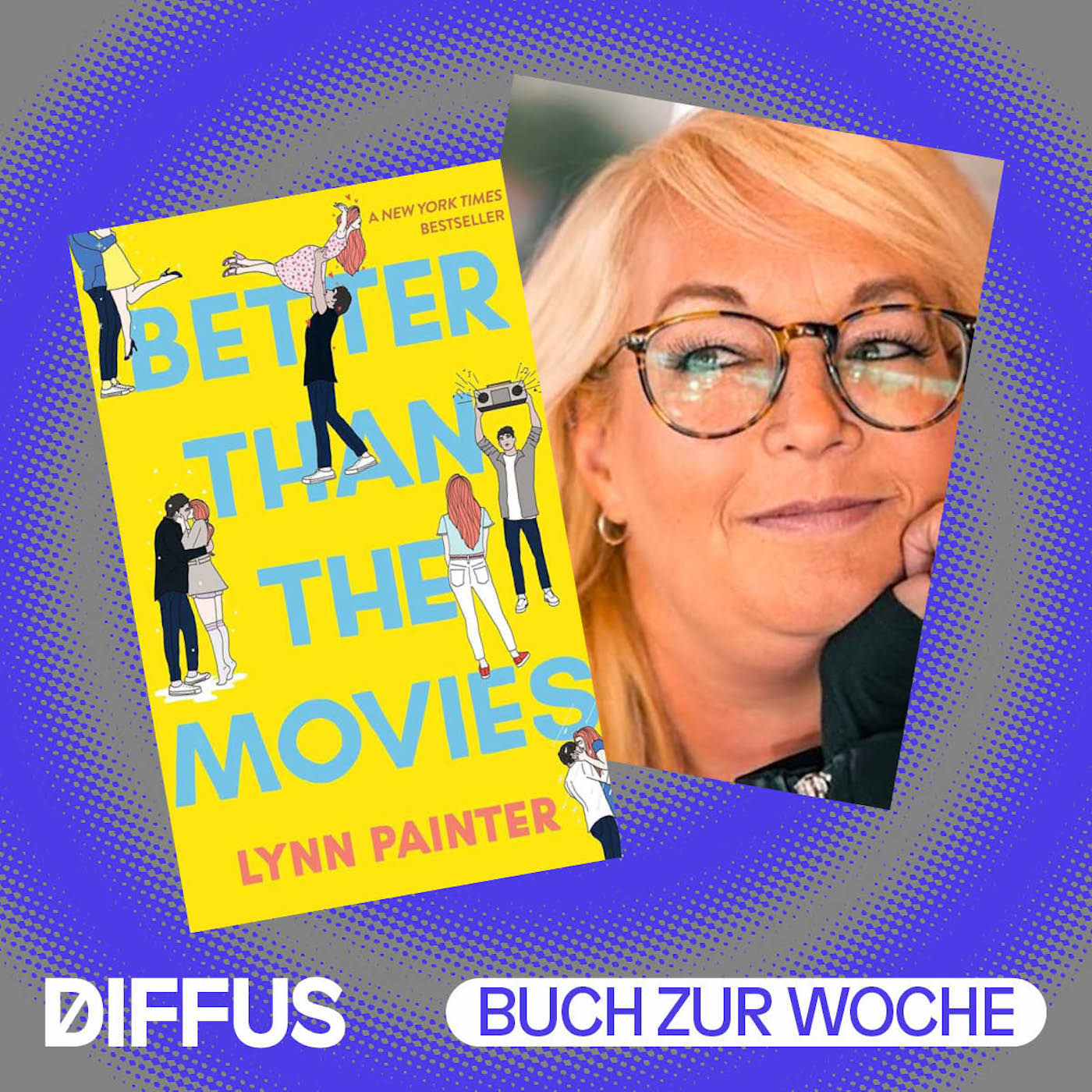

Wie kann man „Better Than the Movies" von Lynn Painter nicht lieben?

Vor einem Jahr hat Celine „Better than the Movies" von Lynn Painter auf Englisch gelesen und sich eine deutsche Übersetzung gewünscht. Jetzt ist sie endlich da! Liz träumt vom perfekten Prom-Date, doch dafür braucht sie die Hilfe von Wes, dem beliebten Bad Boy. Michael, ihr Kindheits-Crush, sieht in ihr nämlich immer noch die kleine Liz von früher. Wes hilft Liz und Michael zusammenzufinden, doch dabei kommen auch Wes und Liz sich näher. Lynn Painter hat einen einzigartig lockeren und humorvollen Schreibstil, den Celine sehr schätzt. Vor kurzem durfte sie die Autorin bei einer Lesung im Dussmann treffen, wo sie viele interessante Fragen zu ihren Büchern beantwortete, die ihr in dieser Folge hören könnt.

Buchclub | Über furchtbare Smut-Bücher, musikalischen Kaniballismus und Summer Reads

Das Bücherjahr feiert Halbzeit, die Sommer-Lektüre wartet und die Verlage verkünden bereits, was im Herbst und Winter so alles geht. Eine gute Gelegenheit für einen gemeinsamen Talk beider „Buch zur Woche“-Hosts. Celine Leonoara und Daniel Koch sprechen über aktuelle Lieblingsbücher, Summer Reads, Leseflauten, Lese-Enttäuschungen und Neuerscheinungen, auf die man sich schon jetzt freuen kann.

Liebe, Verrat und eine gefährliche KI in „Ophelia Scale“ von Lena Kiefer

Jede:r Leser:in, der oder die gerade zwischen 20 bis 30 Jahren alt ist, hat bestimmt in den 2010er Jahren diese eine Liebe zur Dystopie gefunden. Sei es durch „The Hunger Games", „Divergent" oder „Maze Runner". Und ich sage euch, „Ophelia Scale - Die Welt wird brennen" hätte sich prima bei diesen Büchern eingereiht. Uns erwartet hier eine Widerstandskämpferin, die feststellen muss, dass es keine ausschließlich gute oder böse Seite gibt, vor allem nicht, wenn es zusätzlich um romantische Gefühle geht. Aber worum geht es in dieser Trilogie überhaupt und warum ist es eine Dystopie? Das und viel mehr wird in der neuesten Folge besprochen. Viel Spaß!

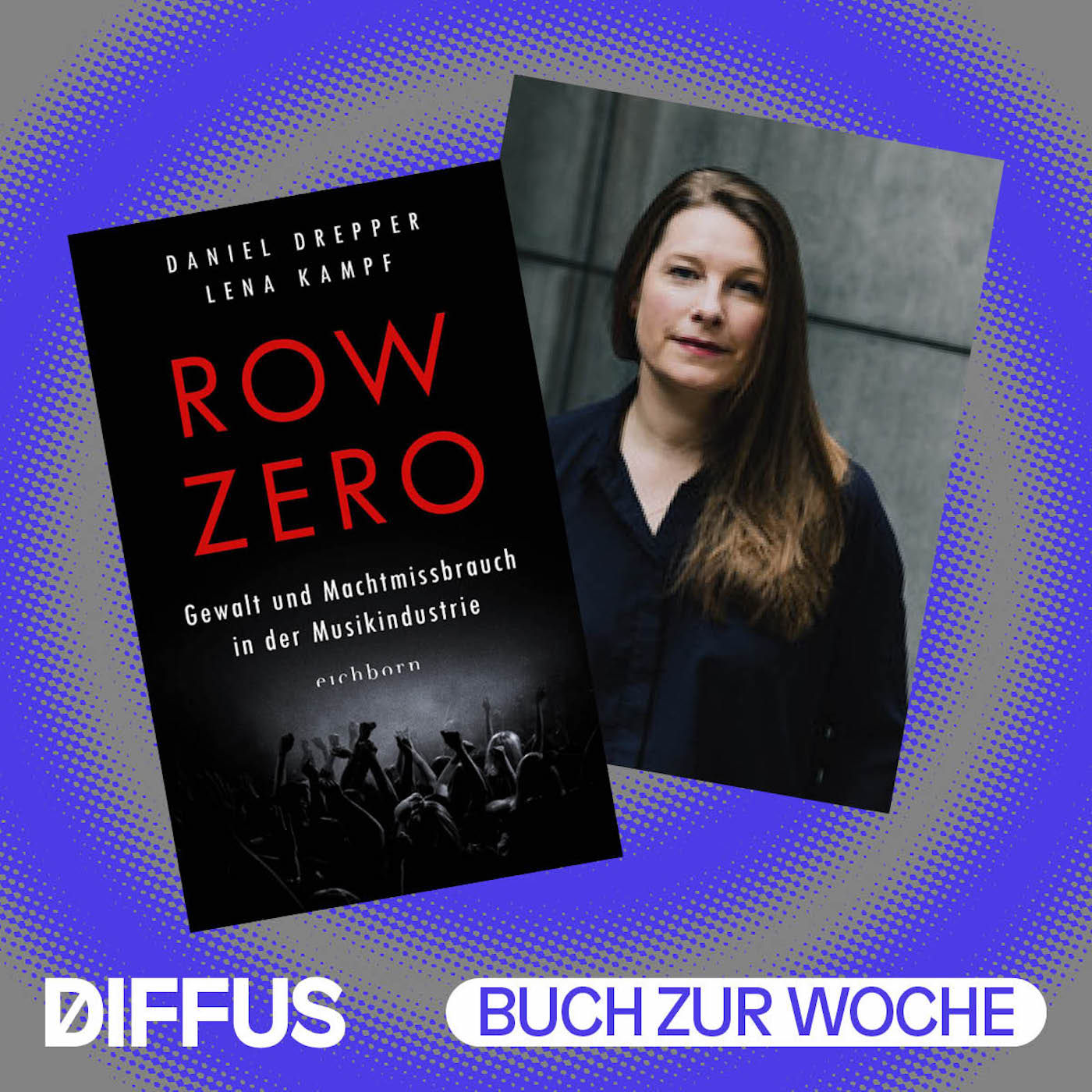

Lena Kampf im Interview über In dieser Interviewfolge geht es um das Buch „Row Zero - Gewalt und Machtmissbrauch in der

In dieser Interviewfolge geht es um das Buch In dieser Interviewfolge geht es um das Buch „Row Zero - Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie“ von Lena Kampf und Daniel Drepper. Da Daniel Drepper am Tag der Aufnahme erkrankt ist, stellt sich Lena Kampf gute eine Stunde lang den Fragen unseres Daniels. von Lena Kampf und Daniel Drepper. Das ist in der letzten Woche im Eichborn Verlag erschienen und sorgt bereits in der Musikbranche für wichtige Diskussionen. Da Daniel Drepper am Tag der Aufnahme erkrankt ist, stellt sich Lena Kampf gute eine Stunde lang den Fragen unseres Daniels. „Row Zero“ liefert genau das, was der Titel verspricht: Das Buch nimmt das „Groupie-Casting“-System von Rammstein und die Berichterstattung darüber als Ausgangspunkt, um kritisch auf das System hinter der Musikindustrie zu schauen. Das eben an vielen Stellen von Gewalt und Missbrauch geprägt ist – die teilweise sogar als „Sex, Drugs & Rock’n’Roll“ zelebriert oder zumindest verklärt werden. Lena Kampf und Daniel Drepper waren Teil der Berichterstattung über die Vorwürfe gegen Rammstein und Till Lindemann – unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Vor allem die Art und Weise, wie die Musikindustrie und das Publikum darauf reagierten, weckte ihr journalistisches Interesse. Für „Row Zero - Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie“ sprachen die beiden mit über 200 Menschen und näherten sich dieser Branche mit den Mitteln des Investigativ-Journalismus. Als Lesender stellt man dabei schnell fest: Diese Branche, von der auch wir als DIFFUS Teil sind, hat viele Problemfelder. Deshalb hoffen wir, dass viele Kolleginnen und Kollegen das Buch lesen oder dieses Interview hören werden. Auch, wenn ihr unbedingt in dieser Branche arbeiten wollt, ist dieses Buch unserer Meinung nach Pflichtlektüre.

Michelle Steinbeck im Interview über ihren wilden Roman „Favorita“

In dieser Folge spricht Daniel mit der Schweizer Autorin und Lyrikerin Michelle Steinbeck. Sie ist 1990 in Lenzburg geboren, wuchs in Zürich auf, studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und wohnt mittlerweile in Basel. Schon ihr Debütroman schlug 2016 gehörig ein – und bescherte ihr Nominierungen für den Deutschen und den Schweizer Literaturpreis. Das Buch trug den griffigen Titel: „Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch.“ Eine surreale, wilde Geschichte, die Elke Heidenreich im Schweizer Fernsehen damals dermaßen in Wallung brachte, dass die vermeintlich große Literaturkritikerin sämtliche Contenance verlor. Michelles zweiter Roman „Favorita“ (gerade bei Park x Ullstein veröffentlicht) ist nun ein mitreißender Roadtrip von der Schweiz nach Italien. Oder etwas griffiger formuliert: Wer schon immer mal eine Mischung aus „Meine geniale Freundin“ von Elena Ferrante, „Die Roten Stellen“ von Maggie Nelson, einem feministischen Actionfilm und einer Bibel-Lektüre auf Pilzen lesen wollte – dem sei „Favorita“ wärmstens empfohlen. Wir folgen im Buch der Ich-Erzählerin Fila, die gleich am Anfang des Buches erfährt, dass ihre abwesende Mutter in Italien gestorben sei. Offiziell heißt es, sie habe sich zu Tode gesoffen und sei an einer Leberzirrhose verendet. Der Anruf einer Ärztin bei Fila weckt aber deutliche Zweifel an dieser Darstellung. Also macht sich Fila, die bei ihrer Großmutter in der Schweiz aufwuchs, auf den Weg nach Italien – trifft Kommunistinnen, Faschisten, revolutionäre Sex-Workerinnen und den Geist einer jungen Frau namens Sisina. Die wurde Opfer eines Femizids in der Nachkriegszeit – und hat sogar ein reales Vorbild. Im Interview geht es um diesen Femizid, die Möglichkeit von Geistern, Irmgard Keun, Elena Ferrante, das Zusammenspiel von Lyrik und Prosa und die Frage, wie es sich eigentlich anfühlt, wenn man schon nach dem Debütroman als „wilde Skandalautorin“ geframet wird.

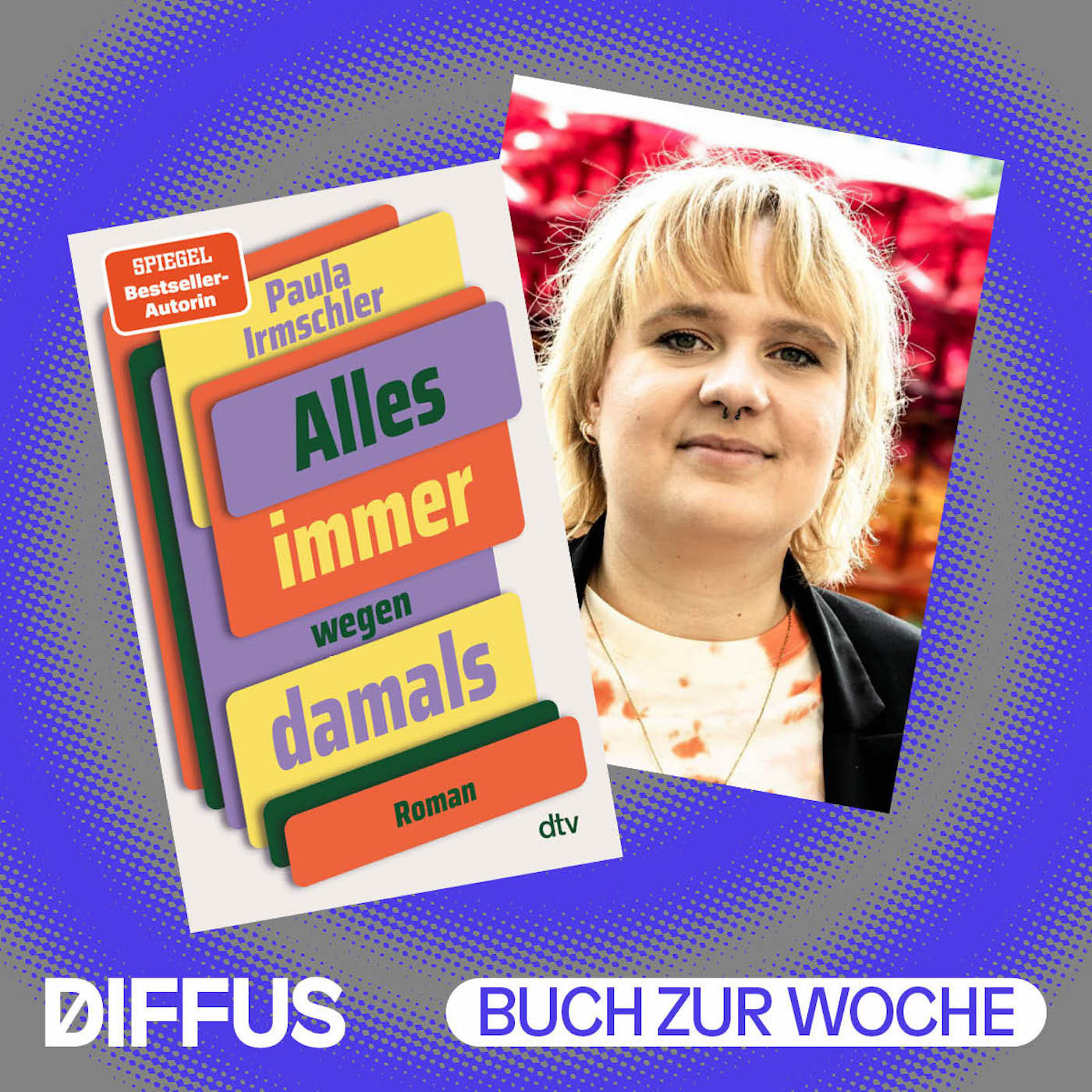

Paula Irmschler im Gespräch über ihren neuen Roman „Alles immer wegen damals“

Paula Irmschler, die 1989 in Dresden geboren wurde, ist vor allem als Autorin, Satirikerin und Journalistin bekannt. Sie schreibt und schrieb für Intro, den Musikexpress, für das Missy Magazin und für Neues Deutschland. Sie war Redakteurin bei der Titanic und schreibt gerade für das ZDF Magazin Royale von Jan Böhmermann. Sie stand mit Christiane Rösinger, Stefanie Sargnagel und anderen auf der Bühne bei dem Theaterstück „Die große Klassenrevue“. Aber Paula ist vor allem „Spiegel Bestseller-Autorin“: Ihr Roman „Superbusen“ ist einer der besten deutschen Musik-Romane der letzten Jahre und war ein großer Erfolg. Nun ist also ihr zweiter Roman draußen – und geht in eine etwas andere Richtung: „Alles Immer wegen damals“ (gerade erschienen im DTV-Verlag) ist ein moderner, lustiger, bisweilen sehr zärtlicher Familienroman. Im Mittelpunkt stehen die 30jährige Karla und ihre Mutter Gerda, die sie und drei weitere Geschwister allein in den letzten Jahren der DDR und um die Wende herum großgezogen hat. Karla wohnt in Köln, Gerda in Leipzig – und die beiden haben aus Gründen ein paar Jahre nicht mehr miteinander geredet. Das will Karlas Schwester Mascha ändern: Sie überredet die beiden, gemeinsam nach Hamburg zu reisen. Zwei Nächte inklusive „König der Löwen“-Besuch und ein Gang ins Beatles-Museum. Wir sprechen mit Paula Irmschler über ihren Roman, Familiendynamiken, Parallelen in die eigene Kindheit, das Leben der „DDR-Mütter“, stabile Sachsen und Sächsinnen, das Schreiben und Verkneifen von Pointen und Klassenunterschiede, die es zu überwinden gilt. Paula Irmschler muss man aber vor allem live erleben. Deshalb ist sie auch mit ihrem zweiten Roman auf einer langen Lesetour. Hier sind die noch ausstehenden Daten: 23.05.24 Bremen - Schlachthof 01.06.24 Neustrelitz - Immergut Festival 02.06.24 Mannheim - Maifeld Derby Festival 06.06.24 Moers - Bollwerk 107 07.06.24 Mainz - Schon Schön 08.06.24 Stuttgart - Merlin 13.06.24 Leipzig - Moritzbastei (Outdoor) 14.06.24 Dresden - Schauburg 15.06.24 Meißen - Literaturfest 20.06.24 Mülheim an der Ruhr - Ringlokschuppen 21.06.24 Köln - King Georg 26.06.24 Hamburg - Schanzenzelt 29.08.24 Oberhausen - Druckluft 11.10.24 Frankfurt - Mousontum 16.10.24 Soest - Alter Schlachthof 17.10.24 Kiel - Hansa 48 18.10.24 Lüneburg - Spätcafé im Glockenhof 05.11.24 Karlsruhe - NUN Kulturraum

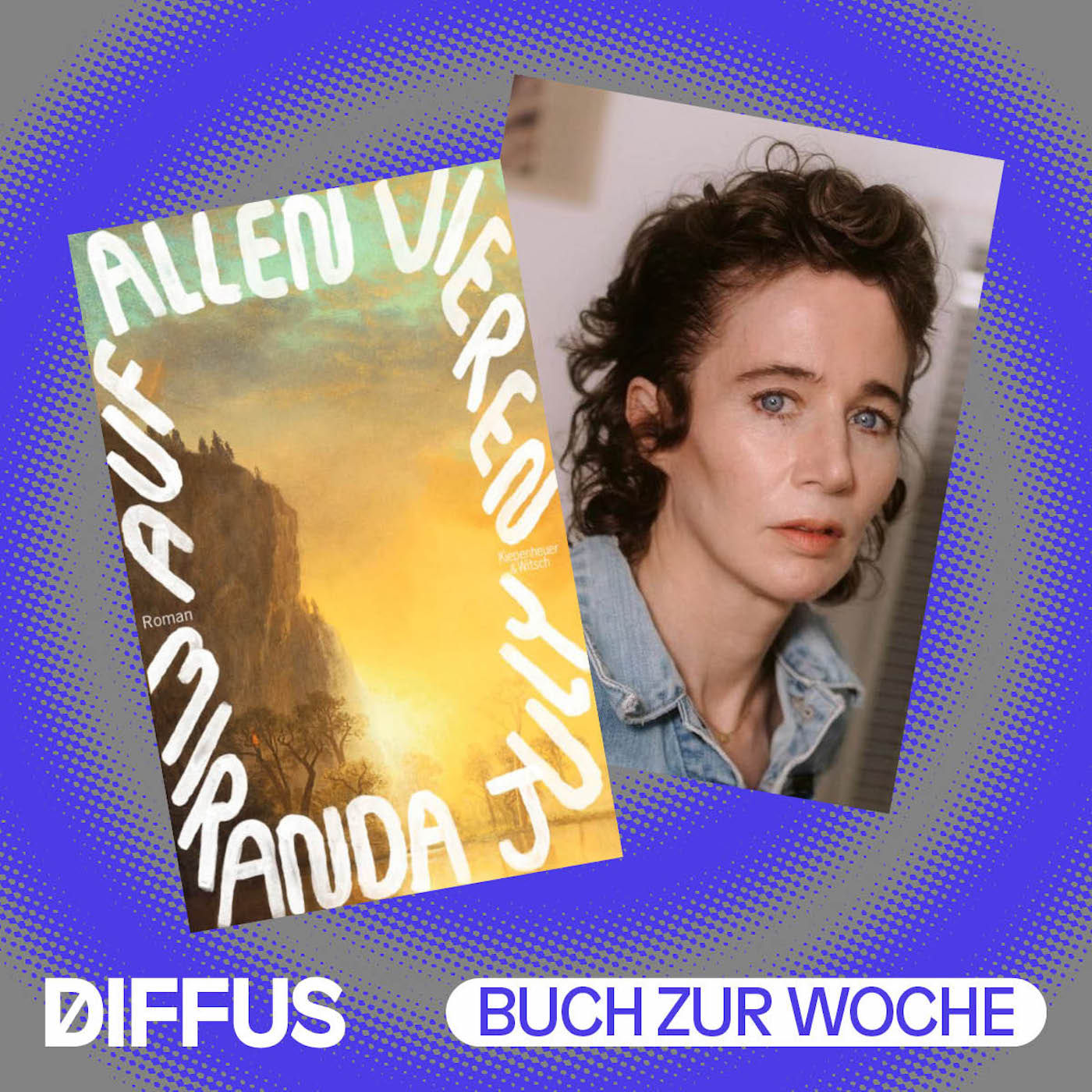

„Auf allen vieren“ findet Miranda July neue Wege

„Auf allen vieren“ (KiWi Verlag) ist der zweite Roman der Künstlerin, Schauspielerin, Autorin und Regisseurin Miranda July. Sie war vor einigen Jahren auf irgendwie unangenehme Weise der Star eines jeden mittelalten Feuilletonisten. Ihre Filme „Me and You and Everyone We Know“ aus dem Jahr 2005 und „The Future“ aus dem Jahr 2011 machten sie in den Augen vieler Kultur-Männer zu einer Art intellektuellem „Manic Pixie Dream Girl“ und das war, nun ja, weird und unangenehm. Neben ihren Arbeiten als bildende Künstlerin, schrieb Miranda July danach den tollen Kurzgeschichtenband „Es findet dich“, bevor dann 2015 ihr Romandebüt „Der erste fiese Typ“ folgte. Sehr empfehlenswert ist auch ihr letzter Film „Kajillionaire“, bei dem sie Regie führte und das Drehbuch schrieb: Evan Rachel Wood spielt darin die kleptomanische Tochter einer Familie voller Kreinkrimineller. Miranda Julys neuer Roman ist nach eigener Aussage sehr autobiografisch gefärbt und sei „close to the bone“, wie sie in einem Interview sagte. Die Ich-Erzählerin will eigentlich einen Roadtrip von Kalifornien nach New York machen und ihr nonbinäres Kind und ihren Mann für zwei Wochen allein lassen. Sie schafft es dann aber nur einen Ort weiter, wo sie einen jungen Mann namens Davey kennenlernt, der ungeahnte Gelüste in ihr weckt. „Auf allen Vieren“ ist aber nicht bloß die Geschichte einer Affäre zwischen einer Frau kurz vor den Wechseljahren und einem jungen schönen Mann, der gerne tanzt. Dieses Buch ist viel mehr als das: Miranda July geht darin auf der ihr eigenen Weise Gefühlen und Erlebnissen nach, die ihr eigenes Leben prägen. Das Buch ist bei aller Tiefe aber auch höllisch witzig. Man ist dieser suchenden, zweifelnden, liebenden, masturbierenden Erzählerin dermaßen ausgeliefert, dass man das Buch einfach nicht weglegen kann …

Neue Musikbücher von Eric Pfeil, Françoise Cactus und Michel Faber

Endlich mal wieder ein kleiner Ritt durch aktuelle Musikbücher. Eric Pfeil findet in „Ciao Amore, Ciao“ (KiWi Verlag) noch mehr Geschichten aus der bunten Welt des Italo-Pop – die hier bisweilen sehr melancholisch wirkt. „Oh Oh Mythomanie – Erlebtes, Erinnertes & Erlogenes“ von Françoise Cactus aus dem Ventil Verlag lässt uns die Stereo-Total-Sängerin noch viel mehr vermissen und „Listen: On Music, Sound and Us“ (Hanover Press) von „Under The Skin“-Autor Michel Faber hält nicht ganz, was er im Vorwort verspricht, aber hat ein paar geniale Momente.

Es ist nicht so, wie es scheint in „Wenn sie wüsste" von Freida McFadden

Ein Thriller, der euch aus der Leseflaute holt und mit viel Spannung überzeugt. In „Wenn sie wüsste" auf Englisch bekannt als „The Housemaid" geht es um Millie, die sich als Haushälterin bei einer wohlhabenden Familie auf Long Island bewirbt. Doch auf den zweiten Blick wirkt die Familie, die aus Andrew und Nina Winchester und deren Tochter Cecilia besteht, doch nicht mehr so perfekt. Schon bald sieht sich Millie einem nervenaufreibenden Job gegenüber, der von den Anwandlungen einer Verrückten erschwert wird. Etwas scheint mit der Familie nicht zu stimmen, vom gruseligen Schlafplatz im Dachgeschoss bis hin zu den Warnungen des Gärtners hat Millie ein seltsames Gefühl. Aber was auf sie zukommt, damit hätte keiner gerechnet. Lasst euch von dem Bestseller packen und viel Spaß beim Hören!

„Der letzte Wolf“ und der erste schwarze Sheriff von S.A. Cosby

Krimis kommen in Bücher-Podcasts und im Feuilleton irgendwie immer ein wenig zu kurz. Das mag daran liegen, dass es in diesem Genre wirkliche dutzende Veröffentlichungen gibt und einige davon eher, nun ja, funktionaler Natur sind. Aber es gibt eben auch einige Autorinnen und Autoren, die das Genre sehr literarisch angehen und außerhalb der Krimibestenlisten einen Platz haben sollten. Ein solcher Autor ist der Amerikaner S. A. Cosby, der 2023 mit „All The Sinners Bleed“ einen der besten Krimis des Jahres veröffentlicht hat – das findet zum Beispiel auch der große Stephen King und schrieb das ungefähr so im New York Times Book Review. In deutscher Übersetzung heißt das Buch nun eben „Der letzte Wolf“ (erschienen bei Ars Vivendi), was ein irgendwie lamer Titel ist. Vor allem, weil ihm die alttestamentarische Wucht abgeht, die dieses „All The Sinners Bleed“ in sich trägt. Die wirklich düsteren Parts der Bibel spielen nämlich auch eine Rolle in dieser Geschichte um den ersten schwarzen Sheriff in einem Südstaatenkaff und den brutalen, rassistischen Morden, die er aufklären muss.

Auf der Suche nach des „Pudels Kern“ mit Rocko Schamoni

Wenn man einen Buchpodcast bei einem Musikmagazin macht, dann muss man in dieser Woche natürlich über „Pudels Kern“ von Rocko Schamoni sprechen. Ein autobiografischer Roman, der gerade bei Hanser Blau erschienen ist. Er ist die Fortsetzung des Bestsellers „Dorfpunks“, in dem Rocko 2004 von seiner Jugend als junger Punk in Schleswig-Holstein erzählte. Diesmal begleiten wir den Hamburger Songwriter, Sänger, Entertainer und Mitbegründer des „Golden Pudel Club“ durch seine ersten Hamburg-Jahre und treffen auf dem Weg die Goldenen Zitronen, die Einstürzenden Neubauten, die Toten Hosen und noch ein paar andere illustre Gesellen und Gesellinnen. Dank des Verlags Hanser Blau haben wir die Möglichkeit, 3 Exemplare von „Pudels Kern“ von Rocko Schamoni zu verlosen: Schickt uns einfach eine Mail mit eurer Postadresse an verlosung@diffusmag.de und beantwortet folgende Frage: Wie hieß die Hamburger Kneipe, an dessen Theke man in den 80ern als Punk einfach stehen musste?

Ruby Braun im Interview über ihren düsteren Romantasy-Hit „Vengeance“

In dieser Folge spricht Celine mit der Autorin Ruby Braun über ihr neues Buch „Vengeance". Es ist der erste Band einer Dilogie und handelt von einer dunklen Traumakademie und der Protagonistin, die Rache für ihren toten Bruder will. Nur ihr Herz darf ihr dabei nicht im Wege stehen. Ruby erzählt im Gespräch, wie sie auf die Idee gekommen ist und verrät uns, ob sie selbst luzide träumen kann. Diesen Romantasy-Hit solltet ihr nicht verpassen!

Rasiermesserscharfe Satire mit „Yellowface“ von Rebecca F. Kuang

Juhu, der neue Roman Yellowface von Bestseller Autorin Rebecca F. Kuang wurde endlich ins deutsche übersetzt und es gibt uns einen schockierenden Einblick in die Verlagswelt und den allgegenwärtigen Alltagsrassismus. Aber worum geht es in Yellowface überhaupt? Wir verfolgen hier die Schriftstellerin June, die mit ihrer Arbeit im Schatten von ihrer „quasi" Freundin Athena Liu steht. Sie hat alles, was June sich nur wünschen kann. Erfolg, Geld, Relevanz in der Autorenwelt und obendrein ist sie attraktiv und wird von jedem vergöttert. In Junes Augen liegt das vor allem daran, dass Athena mit ihren chinesischen Wurzeln in der Verlagswelt besser ankommt. Als während eines abendlichen Trinkgeldes ein unvorhersehbarer Unfall passiert und Athena vor Junes Augen stirbt, wird die Story verzwickter. Denn June verschafft sich Zugang zu Athenas gerade vollendeten Manuskript, das sie bis dato noch niemanden außer June gezeigt hat. Kurzerhand entscheidet sich June dazu, Athenas Werk „Die letzte Front“ zu vervollständigen und dieses als ihres auszugeben. Der Roman handelt von den Heldentaten chinesischer Arbeiter während des Ersten Weltkriegs. Und in Junes Augen verdient es diese Geschichte erzählt zu werden, egal ob weiß oder nicht weiß. Aber nun muss June ihr Geheimnis hüten. Und herausfinden, wie weit sie dafür gehen will.

Down and out in Madrid: „Die schlechte Gewohnheit“ von Alana S. Portero

In der heutigen Folge geht es um den autobiografisch gefärbten Roman „Die schlechte Gewohnheit“ von der spanischen Autorin Alana S. Portero. Gerade erschienen im Claassen Verlag – in der Übersetzung von Christiane Quandt. Die 1978 geborene Autorin Alana S. Portero ist in ihrer Heimat eine wichtige Stimme der Trans-Community. Sie gründete die Theatergruppe STRIGA, schrieb aus der Perspektive einer Transfrau Theaterstücke, Gedichtbände, Essays und Artikel über Feminismus und LGTB-Aktivismus. Aufgewachsen ist Portero in Madrid – genauer gesagt im Stadtteil San Blas. In ihrer Jugend war das eine roughe Working-Class-Gegend, die noch heute in Tourie-Listen auftaucht, die Titel tragen wie „4 Areas To Avoid in Madrid if you want to live here“. In den 80ern wird San Blas ein Drogenumschlagplatz, ein Straßenstrich, aber auch ein Zentrum der queeren Szene. Porteros Romandebüt „Die schlechte Gewohnheit“ spielt ebenfalls in San Blas. Die Ich-Erzählerin wächst im Körper eines Jungen auf – in einem Umfeld das von konservativen Geschlechterrollen geprägt wird. Portero führt uns in diesem Roman durch die Kindheit und Jugend dieser Ich-Erzählerin. Wir lernen, was es bedeutet, im falschen Körper geboren zu sein. Wir sehen das Elend in den Straßen von San Blas – die Junkies, die gewalttätigen Väter, die oft noch jugendlichen Stricher, die transsexuellen Prostituierten, die betrunkenen Machos erst einen blasen müssen und dann manchmal von ihnen verdroschen werden, weil sich diese ach so männlichen Mann-Männer nach dem Akt dann doch dafür schämen, ihr Kunde gewesen zu sein.

„Die Ungelebten“ von Caroline Rosales: Täter, Väter, Töchter und #MeToo im deutschen Schlager

Carolin Rosales ist Journalistin sowie Drehbuch- und Roman-Autorin. 2019 hat sie mit ihrem feministischen Memoire „Sexuell Verfügbar“ für Aufsehen gesorgt. Darin beschreibt sie anhand ihrer eigenen Erfahrungen wie bereits kleine Mädchen darauf konditioniert werden, lieb und höflich zu sein und dem Onkel doch ein Küsschen zu geben. Und wie aus diesen Mädchen Frauen werden, die mehr auf das Gegenüber achten als auf sich selber. Aus diesem Buch ist übrigens die gerade angelaufene ARD-Serie gleichen Namens entstanden, die Rosales mit dem Autor Timon Karl Kaleyta geschrieben hat – der übrigens schon mal bei uns im Podcast zu Gast war (https://diffusmag.de/p/podcasts/das-buch-gespraech-zur-woche-timon-karl-kaleyta-ueber-die-geschichte-eines-einfachen-mannes/) Viele Motive aus „Sexuell Verfügbar“ stehen auch im Mittelpunkt von „Die Ungelebten“. Es ist ein Roman über das Schlager-Business, #MeToo, Mutterschaft, Väter, die Täter sind – und das alles dominierende Patriarchat. Im Mittelpunkt steht die dreifache Mutter Jennifer Boyard. Ihr Vater, Bernd Boyard, führt eines der größten Schlager-Labels Deutschland. Er ist down mit den ganz großen: Howard Carpendale, Udo Jürgens, Helene Fischer – er kennt oder kannte sie alle. Bernd Boyard war dabei immer der Mann für die neuen Talente: In einer Szene des Buches zählt er stolz auf, dass er über die Jahre 345 Schlagersängerinnen groß gemacht hätte. Gendern muss man an dieser Stelle nicht: Bernd Boyard nahm vor allem junge Frauen unter Vertrag, die unbedingt ins Schlager-Game wollten. Eine davon, die Sängerin Lorelei, beschuldigt Bernd nun, sie vergewaltigt zu haben …

Jeff VanderMeer, Killerbären, Erinnerungspilze und ein Wesen namens „Borne“

Den amerikanischen Science-Fiction-Autor Jeff VanderMeer kennen viele durch „Auslöschung“. So heißt der erste Roman seiner sogenannten „Southern Reach Trilogie“, der 2018 für Netflix von Alex Garland verfilmt wurde – mit Natalie Portman in der Hauptrolle. In dieser Folge soll es aber um den Roman „Borne“ gehen. In einigen Punkten ist dieser ein „classic VanderMeer“. Der Autor erzählt gerne Geschichten, die man vielleicht als Öko-Science-Fiction bezeichnen könnte. Während andere im Genre sehr Technik-verliebt sind und ins All streben, gibt es aber in VanDerMeer-Romanen irdische Umweltkatastrophen, ausgestorbene Tierarten, Bio-Tech-Auswüchse oder eine Flora und Fauna, die plötzlich nach Regeln funktioniert, die der Mensch nicht mehr versteht. „Borne“ spielt in einer dystopischen Zukunft. Schon die Inhaltsangabe klingt etwas irre. Oft kann man sich die Buchrücken-Texte ja eh sparen, aber hier lohnt es sich, den mal zu zitieren: „Ein riesiger Bär, der eine zerstörte Stadt terrorisiert. Eine junge Frau, die in den Ruinen nach biotechnologischem Abfall sucht. Ein Drogendealer, der daraus psychoaktive Drogen herstellt. Ein undefinierbares Wesen, das diese Welt für immer verändern wird …“. Alles klar? Da will man doch reinlesen … Warum sich hinter dieser weirden Prämisse eine sehr deepe Story verbirgt, erklärt Daniel Koch in dieser Folge.

„Jeder kennt einen Felix“: Rabia Doğan im Interview über „Trusting Was The Hardest Part“

In dieser Folge spricht Celine mit der Autorin Rabia Doğan über ihr neues Buch. Es ist das zweite in einer Reihe, bei der jeder Teil von einer anderen Person aus einer Berliner WG handelt. In „Trusting Was The Hardest Part“ verfolgen wir Zelal, die an der FU studiert und dort für ihren neuen Dozenten arbeitet. Die Arbeitsbeziehung gerät ins Wanken, als sich beiderseitig Gefühle entwickeln, die zu vielen Schwierigkeiten führen. Doch dieses Buch ist noch so viel mehr wie eine Liebesgeschichte. Das Buch thematisiert außerdem toxische Beziehungen, Grooming und die Übergriffigkeit von Männern gegenüber Frauen. Rabia erzählt obendrein im Gespräch, mit welchem Charakter sie sich identifizieren kann und von Situationen, die jede Frau wohl schon erlebt hat. Freut euch außerdem auf eine Szene aus dem Hörbuch, dass euch sofort ins Buch saugen wird. Viel Spaß!

„Latente Grundpanik“: Kaleb Erdmann im Interview über „Wir sind Pioniere“

In der neuen Folge ist der Autor und Poetry-Slammer Kaleb Erdmann beim hörbar Baumblütenpollen-Allergie-geplagten Host Daniel zu Gast. Kaleb hat gerade bei Park x Ullstein seinen Debütroman „Wir sind Pioniere“ veröffentlicht. In dem sehr schnellen und lustigen Buch geht es um Bruckner und Vero. Die beiden sind ein Pärchen, kennen sich seit den Studientagen in Mannheim und haben eine offene Beziehung. Als sie erfahren, dass sie Eltern werden, wollen sie ihre Beziehung eigentlich „schließen“ und erwachsen werden. Aber ganz so weit sind sie anscheinend noch nicht. Im Kern also eine klassische, moderne Beziehungs-Story – aber auf sehr besondere Weise geschrieben. Kaleb verzichtet zum Beispiel auf Groß- und Kleinschreibung und Interpunktion. Warum er das getan hat, erfahrt ihr im Interview. Außerdem geht es um das Image der Poetry-Slam-Szene, das Studium an einer Schreibschule, das Prekariat, in dem Medienmenschen oft leben müssen – und um das Erwachsenwerden.

„Chaing Gang All-Stars“: Als hätte Kendrick Lamar „Squid Game“ geschrieben

Nana Kwame Adjei-Brenyah hatten wir schon mit seinem Short-Story-Band „Friday Black“ in unserem Podcast. Nun erscheint sein Romandebüt auf Deutsch bei Hoffmann & Campe. „Chaing Gang All-Stars“ heißt es und ist ein satirischer, politischer Thriller, der allen Fans von Kendrick Lamar, „Mad Max“, „1984“, „Atlanta“, „Gladiator“, „Squid Game“, „Running Man“ und der „Hunger Games“-Reihe gefallen dürfte. Schon der Titel knallt gewaltig. Die Worte „Chain Gang“ erinnern zugleich an die Zeit der Sklaverei in den Südstaaten und an das amerikanische Gefängnis- System. Damals wurden Sklaven und Gefangene oft als „Chain Gangs“ in Gruppen aneinandergekettet, um harte Arbeiten auf den Feldern und in den Städten zu verrichten. Die Worte „All-Stars“ wiederum erinnern an die bunte Welt des Profisports – an All-Star-Basketball-Teams oder Football-Duelle. Beide Welten bringt Nana Kwame Adjei-Brenyah zusammen: In seiner nahen Zukunft kämpfen Häftlinge in „Death Matches“ gegeneinander, wer lange überlebt, kann am Ende die Freiheit gewinnen. Aber die beiden Kämpferinnen Loretta Thurwar und Hamar Stacker, namens „Hurricane Staxxx“, versuchen das zynische Spiel zu sprengen …

„Dieses Buch hat mich zerstört!“ Im Interview mit okaychiara über „Babel“ von R. F. Kuang

In dieser Folge ist die Buchbloggerin @okaychiara bei uns zu Gast und erzählt über ihr Lieblingsbuch "Babel" von R.F. Kuang. Denn sie hat wohl erst mit ihren Videos auf TikTok die deutsche Buch-Community auf dieses Meisterwerk aufmerksam gemacht. Zudem wissen ihre Follower sicherlich von ihren 11 verschiedenen Ausgaben, die sie sammelt. Aber warum hat sie dieses Buch so gecatcht? In Babel verfolgen wir den chinesischen Waisenjungen Robin, der von dem britischen Professor Lovell nach England gebracht wird. Dort wird er mit dem Lernen von Latein, Altgriechisch, Englisch und Chinesisch darauf vorbereitet, eines Tages in Babel zu studieren. Dies ist das in Oxford ansässige königliche Institut für Übersetzung. Oxford ist das Zentrum allen Wissens und Fortschritts in der Welt. Und ein Traum wird wahr, als Robin dort wirklich studieren kann. Denn in Babel wird nicht nur Übersetzung gelehrt, sondern auch Magie. Das Silberwerken in Verbindung mit Sprache bringt das britische Imperium zu großer Macht, dadurch wurden jedoch auch große Teile der Welt kolonisiert. Während er in Babel studiert, lernt Robin außerdem Freunde kennen, die zum Teil das gleiche Schicksal wie er erleiden müssen und von Rassismus nicht verschont bleiben. Im Laufe seines Studiums gerät Robin zwischen Babel und dem zwielichtigen Hermes-Bund, einer Organisation, die die imperiale Expansion stoppen will. Als Großbritannien einen ungerechten Krieg mit China um Silber und Opium führt, muss Robin sich für eine Seite entscheiden … Aber wird er gegen ein Imperium bestehen? Eins lässt sich jedoch von vorneherein sagen: R.F. Kuang ist eine Meisterin!

Nino Haratischwili und „Das mangelnde Licht“ einer Jugend in Georgien

Wer Bücher über Freundschaften liebt – wie zum Beispiel Stephen Kings „Es“ oder „Meine geniale Freundin“ von Elena Ferrante –, sollte auch dieses Buch lesen. Die in Deutschland lebende, aus Georgien stammende Autorin Nino Haratischwili erzählt in „Das mangelnde Licht“ von vier Freundinnen, die Ende der 80er/Anfang der 90er in Tbilissi aufwachsen. Das ist die georgische Hauptstadt, die fälschlicherweise in Deutschland oft noch Tiflis genannt wird. Die sensible Ich-Erzählerin Keto, die abenteuerhungrige Dina, die schlaue Eigenbrötlerin Ira und die romantische Nene, Nichte des mächtigsten Kriminellen der Stadt, geraten im Roman nicht nur in die Irrungen und Wirrungen der Pubertät – sondern auch in eine Zeit der politischen Unruhe und der Gewalt. Georgien war eines nämlich eines der ersten Länder, das sich 1991 von der kollabierenden Sowjetunion lossagte und die Unabhängigkeit erklärte. Nichts kann die Vier in all dem Chaos trennen – bis ein tragischer Tod und ein Verrat die Clique schließlich auseinandertreibt …

Buchclub | Über Krieg, pinke Schachbücher und koreanische Horrorhasen

Juhu, endlich wieder eine Special-Folge! In der neuesten Buchclub-Folge stellen Celine und Daniel euch Bücher in folgenden Kategorien vor: Current Reads, Lieblingsbücher & Bücher, auf die man sich 2024 freuen darf. Schnell stellen sich hier folgende Fragen: Wie pink darf ein romantisches Buch über Schach sein? Wie ist es, mitten im Krieg groß zu werden? Und wieso kommt es nicht häufiger vor, dass man Milliarden-Erbin wird?

Maximilian Hecker über „Lottewelt“, „Neverheart“ und die grelle Welt des K-Pop

Der in Berlin lebende und aus Bünde stammende Sänger und Songwriter Maximilian Hecker hat eine recht seltsame und faszinierende Karriere: In den Nullerjahren war er der smarte Schmerzensmann der Berlin-Mitte-Indie-Szene und veröffentlichte großartige Alben wie „Infinite Love Songs“ (2001), „Lady Sleep“ (2005) und „I’ll Be A Virgin, I’ll Be A Mountain“ (2010). Über das Berliner Label Kitty-Yo, das international als recht geschmackssicher galt, gelangten seine Alben auch auf den asiatischen Markt. Dort trafen seine intensiven Balladen einen Nerv – was in den Folgejahren dazu führte, dass seine größten Märkte China, Japan und Südkorea wurden. Dort nannte man ihn in den Landesprachen: „der melancholische Prinz“. Heckers Musik lief in K-Dramas und wurde von vielen koreanischen Idols gehört. Selbst die heutigen Superstars BTS empfahlen einmal via Twitter sein 2010er-Album „I’ll Be A Virgin, I’ll Be A Mountain“. https://open.spotify.com/intl-de/album/3opzhZggQUcwCMu5oFmAER?si=treot_QkRl-dLb79nvP-uw Maximilian Hecker hat nie aufgehört, traurig-schöne Musik zu veröffentlichen. Gerade kam das Album „Neverheart“ raus, das den Sound voll auf Heckers Stärken reduziert: Stimme, Klavier und perfekt abgeschmeckte Arrangements irgendwo zwischen Neo-Klassik, Ambient und Pop. Ende letzten Jahres erschien außerdem sein Romandebüt „Lottewelt“. In einer soghaften, lyrischen Prosa erzählt er darin aus dem Leben seines Protagonisten Maximilian Hecker. Dieser hadert mit einem Kindheitstrauma nach dem Tod seiner Schwester Liselotte. Er sucht in den grellen Neonlichtern des Vergnügungsparks „Lotte World“ in Seoul nach der Liebe, ringt mit seinen Projektionen, Abgründen und Gelüsten – und findet am Ende schließlich so etwas wie den eigenen Frieden. Die Parallelen zu seinem realen Leben sind dabei ebenso offensichtlich wie gewollt. Wir sprachen mit Maximilian Hecker über das Buch und das Album – und damit immer wieder auch über das seltsame Karriere-Leben zwischen zwei Kontinenten und die südkoreanische Popwelt, in der Glanz und Schmerz oft nah beieinander liegen.

Die Unsterbliche und der Tod bei "Belladonna" von Adalyn Grace

Ein fantastisches und gleichzeitig düsteres Murder Mystery erwartet euch in der neuesten Folge. Was wäre, wenn du nicht sterben könntest, doch alle um dich herum es tun? Und was wäre, wenn du den leibhaftigen Tod sehen könntest, ja sogar mit ihm sprichst? Signa führt ein seltsames Leben und es droht sogar noch verhängnisvoller zu werden, als sie zu ihrer entfernten Familie nach Thorn Grove geschickt wird. Dort geht etwas nicht mit rechten Dingen zu und schonbald muss Signa einen Giftanschlag und einen Mord aufklären und dabei hilft ihr niemand geringeres als der Tod selbst. Ein wundervoll poetisch geschriebenes Werk, das endlich auch auf Deutsch übersetzt wurde. Eines unserer absoluten Highlights im Jahre 2023.

„Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah“ von Koreas Literatur-Star Cho Nam-Joo

Cho Nam-Joo ist nicht weniger als ein feministischer Literatur-Star. Ihr Roman „Kim Jiyoung, geboren 1982“ aus dem Jahr 2016 wurde auf der ganzen Welt über zwei Millionen Mal verkauft. Er war in Südkorea nicht nur ein Bestseller, sondern auch Motor der dort ebenfalls längst überfälligen #MeToo-Bewegung. Nach einer Kurzgeschichten-Sammlung namens „Miss Kim weiß Bescheid“ hat Cho Nam-Joo nun wieder einen Roman draußen. Und man kann durchaus sagen: In „Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah“ (KiWi Verlag) bleibt sie ihren Themen treu. Das Buch ist nicht nur eine feministische Geschichte, sondern auch ein Roman über Armut und Klasse. Und über den Druck einer Leistungsgesellschaft auf jene, denen der Alltag schon jegliche Kraft raubt, weil er ein einziges Rattenrennen ist. Im Kern der Geschichte steht die Ich-Erzählerin Mani – eine Frau Mitte 30, kinderlos, unverheiratet, noch immer bei den Eltern lebend. Ihr Vater und ihre Mutter haben nicht viel Geld, er führt seit Jahren alleine ein Geschäft, dass mal Kiosk, mal Trödelladen, mal Imbiss ist – und nie so richtig gut läuft. Ihre Mutter ist Hausfrau, und Mani muss mit dem Geld ihres Bürojobs einen Großteil der Familienversorgung stellen. Nach ihrer betriebsbedingten Kündigung wird die Lage noch komplizierter…

Tödliches Rätselraten bei „Und dann gab's keines mehr" von Agatha Christie

Einen guten Rutsch ins neue Jahr und viele gute Bücher wünscht euch euer Buchpodcast des Vertrauens! Und wir starten ins Jahr mit einem Kriminalklassiker von der „Queen of Crime" herself. Agatha Christie schrieb nämlich 1939 ihr meistverkauftes Werk, was wir euch in dieser Folge näher vorstellen wollen. Es handelt von zehn Menschen, die unter mysteriösen Vorwänden auf eine Privatinsel eingeladen werden. Aber wer hätte ahnen können, dass dieser Besuch auch ihr letzter sein könnte? Denn jeder von ihnen hat sich in der Vergangenheit etwas zu schulden kommen lassen und der mysteriöse Gastgeber hat es sich zur Aufgabe gesetzt, Gerechtigkeit walten zu lassen. Aber mit wem haben sie es hier zu tun? Und ist er vielleicht sogar unter ihnen? Absolut spannend und das perfekte Buch für den „Thrill" zum Jahresbeginn.

Unser Lesejahr 2023: Mordfälle, Anti-Nazi-Klassiker, der charmante Tod und enttäuschende Hexen

Die letzte Folge des Jahres wird beim „Buch zur Woche“ noch einmal besonders: Zum ersten Mal moderieren unsere Hosts Celine Leonora und Daniel Koch gemeinsam und schauen zurück auf ihr persönliches Lesejahr. Wer war der Underdog? Was war das beste Buch des Jahres? Welcher Geheimtipp könnte mehr Aufmerksamkeit gebrauchen? Was war das schlimmste Buch des Jahres? Auf welches Buch freut man sich 2024? Was liest sich am besten zwischen den Jahren? Warum ist der Tod in vielen Büchern eigentlich ganz nett? Kann man Podcasts als Roman erzählen? Was hilft gegen Leseflaute? Wie groß ist der Stapel der ungelesenen Bücher? Warum werden schlecht geschriebene Romane zu Bestsellern? Diese Fragen klären die beiden in diesem Podcast. Die nächste Folge vom „Buch zur Woche“ gibt’s dann bereits am 03. Januar mit Celine Leonora.

„Oppenheimer“ war lame, lest lieber „MANIAC“ von Benjamín Labatut

Der chilenische Autor Benjamin Labatut hatte uns schon mit seinem ersten Buch überzeugt. „Das Blinde Licht“ kam 2020 auf Deutsch raus und erzählte von vier Wissenschaftlern, die entweder wegen ihrer Arbeit dem Wahn verfielen, oder aber der Menschheit Gutes tun wollten – und am Ende großes Unglück anrichteten. Zum Beispiel Fritz Haber, dessen physikalische Verfahren zwar eine Hungerkrise vermeiden konnten, aber auch das diabolischste Werkzeug der Nationalsozialisten hervorbrachten. Mit seinem zweiten Roman „MANIAC“ (Suhrkamp Verlag, in der Übersetzung von Thomas Brovot) hat Labatut schon wieder so ein „fiktives Werk, das auf Tatsachen beruht“ geschrieben, wie er es nennt. Und wenn ihr bei dem Titel jetzt an Verrückte denkt, liegt ihr nur so halb richtig. Zwar geht es in diesem Roman um intelligente Menschen, die manchmal dem Wahnsinn recht nahe sind. Aber auch um einen Computer namens „Mathematical Analyzer Numerical Integrator And Computer Model“. Kurz: MANIAC. Labatuts Roman ist in seiner Form schwer zu beschreiben. Er umkreist in einzelnen Kapiteln immer wieder den Mathematiker John von Neumann. Labatut geht dabei zunächst chronologisch vor und erzählt einzelne Abschnitte aus von Neumanns Leben aus der Sicht von Weggefährtinnen oder Kollegen. Er tut das aber vor allem, um die Geschichte jener Wissenschaft zu erzählen, die uns die Atombombe, die Wasserstoffbombe, den Kalten Krieg – und die Künstliche Intelligenz brachte. Ein Wissenschafts-Thriller, der die moralischen Fragen stellt, die Christopher Nolan in seinem etwas blasierten und verlaberten Blockbuster nur andeuten wollte.

Fantastischer Herzschmerz bei „Once Upon A Broken Heart" von Stephanie Garber

Fantasy, Herzschmerz und viele Geheimnisse erwarten euch bei „Once Upon A Broken Heart" von Stephanie Garber. Eines von Celine Leonoras absoluten Lieblingsbüchern. Sie hat sich sehr gefreut, als sie erfahren hat, dass dieses Buch nun auch auf Deutsch übersetzt wurde. Also gibt es keine Ausreden mehr für alle Romantasy-Liebhaber, dieses Buch nicht zu lesen! Es geht um Evangeline Fox, die von Liebeskummer getrieben einen enormen Fehler macht, denn sie geht einen Deal mit einer Schicksalsmacht ein. Aber Evangeline sucht nicht nur irgendeine Schicksalsmacht auf, nein, sie geht einen Pakt mit Jacks, dem Prinz der Herzen, ein. Dieser hat nicht nur gute Absichten Evangeline gegenüber. Aber ist sie wirklich dazu bereit, den vollen Preis zu zahlen? Es geht um Verrat, Geheimnisse, Mord und vieles mehr. Also lasst euch von dieser fantastischen Welt verzaubern.

Mögen wir Snow? "Die Tribute von Panem X" von Suzanne Collins

Endlich können wir mit dem neu erschienenen Kinofilm wieder in die Welt von Tribute von Panem eintauchen. Ein toller Zeitpunkt vorher mal in das Buch "Tribute von Panem X - Das Lied von Vogel und Schlange" reinzulesen, oder? Denn dieses Buch hat es in sich! Oder hättet ihr euch vorstellen können mal Sympathie für Präsident Snow zu empfinden? Denn genau aus dessen Sicht lesen wir dieses Buch, das 65 Jahre früher spielt, als die Haupttrilogie. Aber warum sollte man bitte mit diesem unmoralischen Charakter sympathisieren? Hört doch gerne in unsere Podcast Folge rein und findet es heraus.

Claire Dederer fragt: Ist mein Lieblingskünstler „Genie oder Monster“ oder beides?

Triggerwarnung: In dem hier vorgestellten Buch und deshalb auch in dieser Folge geht es um sexuelle und sexualisierte Gewalt sowie Beispiele zu diesen Themen. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Claire Dederer widmete sich dem Thema ihres Buches „Genie oder Monster – Von der Schwierigkeit, Künstler und Werk zu trennen“ zum ersten Mal in einem Essay im Jahr 2017. Darin stellte sie sich und ihren Leser:innen die Frage: „Was machen wir mit der Kunst monströser Männer?“ Es war das Jahr, in dem das übergriffige Verhalten von Hollywood-Mogul Harvey Weinstein publik wurde und die #MeToo-Bewegung ihre volle Wucht entfaltete. Im Buch erzählt Dederer, wie sie danach vor allem von junge Menschen immer wieder gefragt wurde, ob man zum Beispiel die Musik von David Bowie noch hören dürfe. Bowie hat einige Kapitel in seiner Biografie, die unter heutigen Gesichtspunkten mindestens problematisch, vielleicht sogar justitiabel waren – zum Beispiel „teilte“ er sich in seinen Berlin-Jahren mit Iggy Pop eine minderjährige Geliebte. Dederer musste jedoch die Fragenden enttäuschen: Ein simples „Ja“ oder „Nein“ konnte sie ihnen nicht liefern. Sie schreibt auch in diesem Buch, ein guter Autor oder eine gute Autorin solle den Lesenden nicht vorschreiben, was sie mit ihrem eigenen Leben machen will. Dederer interessiere die klare Lösung also weniger, als eine genaue Analyse des Problems. Die Kernfrage für sie sei: „Was geschieht, wenn wir diese Kunstwerke konsumieren?“ Diese Schlüsselzeile ist so etwas wie die Bedienungsanleitung von „Genie oder Monster“. Claire Dederer seziert in diesem Buch ihren eigenen Kampf mit der Problematik problematischer Künstler und deren Kunstwerken. Einfache Antworten findet sie dabei nicht – weder für sich noch für uns als Lesende. Aber ihre klugen (und bei aller Schwere des Themas oft erstaunlich unterhaltsamen) Analysen nehmen die richtigen Fragen ins Visier: Welches System ermöglicht monströses Verhalten? Wie wirkt sich das auf die Rezeption eines Kunstwerks aus? Wie reagiert die Kulturkritik auf diese Kunstwerke? Wer ist das überhaupt, der da diese Kritiken schreibt? Eines vergisst Claire Dederer dabei allerdings nie: das Leid der Opfer. Wenn man als Musik- und Filmfan allein auf dieses Jahr zurückblickt, spürt man schnell, dass man ein Buch wie dieses lesen sollte. Denn auch das dürfte allen klar sein: Wir alle werden in den nächsten Jahren noch das ein oder andere Mal mit Geschichten über geliebte Künstler (und manchmal vielleicht auch Künstlerinnen) konfrontiert werden, die uns verstören, enttäuschen und schockieren werden. Mit diesem ebenso klugen, wie mitreißenden Buch ist man dem nun ein wenig besser gewappnet. In unserer aktuellen, ersten Print-Ausgabe von DIFFUS könnt ihr ein komplettes Kapitel des Buches bereits lesen. „Genie oder Monster – Von der Schwierigkeit, Künstler und Werk zu trennen“ von Claire Dederer ist soeben im Piper Verlag in der deutschen Übersetzung von Violeta Topalova erschienen.

Dark Academia Vibes mit „If We Were Villains" von M.L. Rio

Passend zu den kalten, düsteren Tagen stellen wir euch ein absolutes Herbst-Highlight vor: „If We Were Villains". Und dieses Buch hat es in sich! Wir begleiten sieben Freunde auf ihrem Weg durch ihr Schauspielstudium am Dellecher College. Sie werden förmlich von den Shakespearestücken absorbiert, woraufhin es bald schwer wird zu unterscheiden, was Schauspiel und was die Realität ist. Sie legen die Rollen im echten Leben immer seltener ab und plötzlich treibt einer der sieben tot im College See. Aber war das wirklich ein Unfall? Was ist nur in dieser Nacht geschehen und wer von den übrigen sechs spielt seine Rolle etwas zu gut? Das Ende dieses Buches wird euch zerstören. Also ab auf eure Wunschliste damit!

Wir sind hier nicht in Seattle: Dirk Gieselmann im Gespräch über Pearl Jam

Heute haben wir wieder eine Interview-Folge für euch. Daniel Koch spricht mit dem Journalisten und Autor Dirk Gieselmann über Grunge, das Aufwachsen in der Provinz und den richtigen Moment, in dem man seinen alten Held:innen „Goodbye“ sagen sollte. Dirk hat soeben einen neuen Band namens „Pearl Jam“ in der „KiWi Musikbibliothek“ veröffentlicht. In dieser feinen Buchreihe schreiben prominenten Autor:innen Essays oder manchmal auch Novellen über jeweils einen Musik-Act, der ihr Leben verändert hat. Dirk, der früher im Jahr sein sehr gutes Romandebüt „Der Inselmann“ veröffentlich hat, schreibt auf gut 100 Seiten von seiner frühen Liebe zu Pearl Jam. Dabei spricht er gar nicht so sehr über die Bandgeschichte und die Ursprünge des Grunge, sondern erzählt eine sehr schöne, autiobiografische Coming-of-Age-Geschichte aus der Provinz. „Pearl Jam“ von Dirk Gieselmann erscheint in dieser Woche und ihr könnt es ab Donnerstag in jedem Buchladen kaufen – oder aber: Bei uns gewinnen. Schreibt uns einfach eine Mail mit dem Stichwort „Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk“ und eurer Postadresse an verlosung@diffusmag.de. Und mit ein wenig Glück, gewinnt ihr eines von drei Exemplaren, die wir für euch bei KiWi klar gemacht haben. Viel Glück dabei – und jetzt viel Spaß beim Interview …

Unmoralische Helden mit "Vicious" von V. E. Schwab

X-Men trifft auf spannenden Rache-Thriller! Klingt interessant? Ist es auch! Wie wir V. E. Schwab dafür lieben, dass sie unsere Moralvorstellungen mit nur einem Buch völlig über Bord werfen kann. Denn in "Vicious" gibt es nur moralisch graue Charaktere und das Lustige ist, dass man den einen für das verachtet, was man an den anderen schätzt. Von der Kritik wurde Vicious außerdem als eine brillante Erkundung des Superheldenmythos und als ein fesselnder Rache-Thriller bezeichnet und gelobt. Ein perfektes Buch für die Halloweenzeit, denn manche Szenen sind nichts für schwache Nerven.

Gereon Klug zählt „Die Nachteile von Menschen“ auf und amüsiert sich über Böhse Onkelz

Diesmal geht es um das neue Buch von Gereon Klug. „Die Nachteile von Menschen – 132 Beschädigungen aus dem reflektierten Leben“ heißt es und ist soeben beim Ventil Verlag erschienen. Außerdem ist Gereon Klug jetzt und in den nächsten Monaten auf Lesetour unterwegs – präsentiert von DIFFUS. Das wäre schon ein guter Grund, dieses Buch hier vorzustellen, aber der bessere ist dieser: Es ist wirklich saulustig. Geron Klug ist der Gründer des Plattenladens Hanseplatte, war Tourmanager von Studio Braun, hatte mal ein Label namens Nobistor, war Werbetexter, schrieb an wichtigen Deichkind-Hits wie „Leider Geil“ oder „Wer sagt denn das?“ mit und tauchte über die Jahre mit Glossen und Artikeln immer mal wieder in Medien vom Handelsblatt bis zur Titanic auf. Ihr seht also schon: Gereon Klug ist ein umtriebiger Geselle. Und das merkt man auch seinem neuen Buch an. „Die Nachteile von Menschen – 132 Beschädigungen aus dem reflektierten Leben“ ist nämlich streng genommen das überall zusammengefegte Oeuvre dieses Mannes. Die 132 Texte setzen sich aus Romanfragmenten, seltsamen Listen, Glossen, die er für die Wochenzeitung Die Zeit geschrieben hat, Pressemitteilungen des Golden Pudel Clubs, Newslettertexten und Kurzprosastücken zusammen. Klingt chaotisch und ist es auch ein wenig. Trotzdem macht dieser Band eine große Freude, wenn man ihn so häppchenweise liest, wie er entstanden ist.

Rebellische Neuerzählung mit „Ich bin Circe" von Madeline Miller

Für alle, die sich bislang nicht so recht vom Sommer verabschieden wollen, haben wir hier einen Kompromiss in Buchform. Die griechische Nacherzählung „Ich bin Circe“ von Madeline Miller – und die ist unserer Meinung nach viel zu underhyped. Es ist eine feministische Neudeutung und behandelt das Leben der Göttin Circe in allen Facetten. Neben herzzerreißenden Themen wie: Isolation, Mutterschaft und die patriarchale Welt der Antike, treffen wir in der Geschichte auch viele bekannte Charaktere der Mythologie wieder. Ein Buch, was sich schnell zu euren absoluten Lieblingsbüchern gesellen wird, wenn ihr nicht aufpasst.

Olga Bach im Gespräch über ihr Romandebüt „Kinder der Stadt"

Olga Bach ist eigentlich schon eine recht namhafte Autorin – aber eher in der Theaterwelt. Mit Stücken wie „Die Vernichtung“, „Das Erbe“ oder „Kaspar Hauser und Söhne“ hat sie sich dort einen Namen gemacht. Sie schrieb all diese Stücke für den in der Türkei geborenen Regisseur Ersan Mondtag, der so etwas wie ein Shooting Star der Berliner Theaterwelt ist. Auch in ihrem Romandebüt „Kinder der Stadt“ gibt es so ein Dreamteam aus Autorin – die hier Irina heißt – und einem Regisseur namens Orhan. Die beiden sollen für einen zahlungskräftigen Mäzen und dessen Museum eine Theater-Performance produzieren. Gut bezahlt sei das, künstlerische Freiheit wäre gewährleistet – Win-Win für alle. So läuft es natürlich nicht. Aber dieser frustrierende Fail einer Zusammenarbeit ist nur so etwas wie der dramaturgische Auslöser für eine sehr politische Geschichte über Familie, Freundschaft, die Verletzungen der Vergangenheit und dem Leben in Berlin und Istanbul in den Nullerjahren und der Jetztzeit. Die Freundschaft von Irina zu Orhan und ihrer Jugendfreundin Maria, machen dabei das Herz des Buches aus. Von den dreien und ihren Familien erzählt Olga Bach in schnellen Kapiteln, die auf drei Zeit-Ebenen spielen – eine Struktur, die auf den ersten Seiten noch ein wenig herausfordernd ist, dann aber einen erstaunlichen Sog entwickelt. Vor allem die Kapitel, in denen Irina, Orhan und Maria in Berlin aufwachsen, wirken vom Flow ein wenig, als hätte sie einen Makko oder einen BHZ-Song in Literatur verwandelt. Wir sprechen ausführlich über das Buch, die Verbindungen in die Realität und die Brücken zwischen Literatur und Theater.

Ein tödlicher Roadtrip mit „Five Survive" von Holly Jackson

Aufgepasst, in der heutigen Folge wird es nervenaufreibend! „ACHT STUNDEN. SECHS FREUNDE. EIN TÖDLICHER ROADTRIP." So wird das neue Buch von Holly Jackson „Five Survive“ beschrieben. Besser als jede Koffeintablette kommt der Locked-Room-Thriller daher und erzählt von sechs Freund:innen, die auf dem Weg zum Springbreak mit ihrem Camper liegen bleiben. Kann ja mal passieren, oder? Falsch, denn die Panne haben wir nicht den spröden Reifen zu verdanken, sondern einem Scharfschützen, der sich in der dunklen Nacht versteckt und eine Forderung stellt. Er verlangt ein bestimmtes Geheimnis von einer der anwesenden Personen, aber was, wenn eigentlich jeder ein Geheimnis verbirgt? Hören auf eigene Gefahr!

Lieblingsbücher: „Morgen, morgen und wieder morgen“ von Gabrielle Zevin

Heute möchten wir euch mal wieder ein Lieblingsbuch vorstellen. Wir haben nämlich gerade einen harten Crush auf den Roman „Morgen, morgen und wieder morgen“ von Gabrielle Zevin – und der ist gerade erst im Frühjahr bei Eichborn in der deutschen Übersetzung von Sonia Bonné erschienen. Wer seine Buchtipps bei Bookstagram holt, wird jetzt vermutlich nur müde lächeln. Denn Zevins Roman wird da schon seit 2022 gelobt und gepriesen, als er auf Englisch erschienen ist. Der größte und räuberischste Buchhändler Amazon hat den Roman sogar zum „Besten Buch des Jahres“ gekrönt. Diese Folge ist also ein kurzes: „Believe the Hype“. Vordergründig ist „Morgen, Morgen und wieder morgen“ ein Roman über die Gaming-Kultur der 90er und Nullerjahre. Im Mittelpunkt stehen Sam und Sadie, die sich schon im Kindesalter kennenlernen. Sie sind so um die 11 Jahre, als sie sich in einem Krankenhaus begegenen und über eine Party Super Mario Brothers bonden. Sam hat gerade einen schweren Unfall hinter sich und sein Fuß ist ganze 27. Mal gebrochen. Außerdem hat er einen ihm sehr wichtigen Menschen verloren – was auch der Grund ist, warum er wochenlang nicht gesprochen hat. Bis sich Sadie zu ihm setzt. Aus dieser Szene entwickelt sich eine langjährige Freundschaft, die nicht ganz unproblematisch ist …

Dunkle Zukunftsvisionen mit „Scythe“ von Neal Shusterman

Was würde passieren, wenn wir alles wissen, was es zu wissen gibt? Wenn wir in einer Welt leben würden, in der wir den natürlichen Tod besiegt haben und eine KI besser regiert, als es Menschen jemals hätten schaffen können? Klingt zu schön, um wahr zu sein? Ist es auch. Denn in dieser Welt bestimmen die Scythe über den Tod. Ausgebildete Sensenmänner, die sich dem „Nachlesen" von Menschen verschworen haben und diese Macht nicht nur für die Zwecke des Gemeinwohls nutzen.Und mittendrin stecken Citra und Rowan, zwei Teenager, die die Chance erhalten, das Amt des Tötens zu erlernen. Doch was, wenn diese Ausbildung einen alles kosten könnte? Ein Buch, was einen zum Nachdenken anregt und gleichzeitig mitfiebern lässt, über eine Welt, in der der Schein trügen kann – vorgestellt von unserer neuen Podcast-Host Celine Leonora!

Sophie Passmann und die „Pick Me Girls“

In dieser Folge geht es um ein Buch, das ihr bald vermutlich in wirklich jeder Buchhandlung finden werdet. Diese Prognose darf man ruhigen Gewissens abgeben. Ebenso wie die folgenden: Das Buch wird ein „Spiegel"-Bestseller. Es wird mindestens einen Shitstorm gegen die Autorin auslösen (denn das war bei ihr leider irgendwie immer so). Und es wird einen Begriff salonfähig machen, den man bisher vor allem bei TikTok und im feministischen Popkulturdiskurs fand und verstand. Und damit wären wir bei „Pick Me Girls“ von Sophie Passmann, das soeben beim KiWi-Verlag erschienen ist. Die Autorin, Schauspielerin, X-Twitter-Prominenz, Moderatorin und Podcasterin verhandelt in diesem Buch vor allem ihre eigene Biografie. Sie sagt selbst, sie sei das größte Pick Me Girl gewesen, das sie kennt – und seziert, warum sie diese Rolle eingenommen hat. Warum man(n) das lesen sollte, erfahrt ihr in dieser Folge.

Im traurigen Teil von Hollywood mit Joan Didion und „Play It As It Lays“

Mit dieser Folge melden wir uns aus der Sommerpause zurück und haben ein Buch dabei, das sehr gut zu den letzten warmen Tagen passt, die da hoffentlich noch kommen mögen: „Play It As It Lays“ von Joan Didion. Im Original aus dem Jahr 1970, ist es soeben neu aufgelegt im Ullstein Verlag erschienen. In der Übersetzung von Antje Rávik Strubel. „Play it as it lays“ ist ein Roman – und das muss man bei Joan Didion durchaus hervorheben. Denn die im Dezember 2021 verstorbene amerikanische Autorin ist in erster Linie für ihre journalistischen, autobiografischen und essayistischen Texte bekannt. In Deutschland schätzt man vor allem ihr Buch „Das Jahr des magischen Denkens“, in dem sie 2005 den Tod ihres Ehemannes John Dunne und die lebensbedrohliche Krankheit ihrer Adoptivtochter verarbeitete. „Play It As It Lays“ erzählt vom Leben der Reichen und Schönen und Traurigen und Neurotischen im Hollywood der 60er Jahre – eine Welt, die Joan Didion sehr gut kannte. Die Hauptfigur ist Maria Wyeth Lang – eine charismatische, schöne Frau, deren Karriere als Schauspielerin aber nie so richtig in Fahrt kam. Sie erholt sich in einer Nervenklinik von einer Art emotionalem Zusammenbruch. Auch Marias vierjährige Tochter lebt in einer Klinik: Sie hat eine geistige Behinderung und braucht permanente Pflege. Maria will ein Leben führen, in dem auch Kate einen Platz, aber weder sie noch ihr Ehemann – der Regisseur Carter Lang – vermögen es, ihre Arbeit und ihr Leben so einzurichten, dass das möglich ist. „Play It As It Lays“ ist für ältere Lesende natürlich alles andere als ein Geheimtipp. Das Buch wurde in diversen Bestenlisten und in zahlreichen Nachrufen auf Joan Didion als die große amerikanische Literatur geehrt, die es nun mal ist. Warum also hier diese neue Übersetzung noch einmal vorstellen? Vielleicht weil es ein zeitlos gutes Buch ist und nichts von seiner Eleganz und seiner Wucht verloren hat. Und vielleicht auch, weil es gut zu einer jüngeren Leser:innenschaft passt, die vielleicht Freude an den Büchern von Emma Cline und Lisa Taddeo hatten, die mit ähnlichen Geschichten und in einer ähnlichen Sprache große Erfolge feierten.

„Das Meer der endlosen Ruhe“ von Emily St. John Mandel – ein Tauchgang im Mondlicht

In der letzten Folge vor einer vierwöchigen Sommerpause geht es um den neuen Roman der kanadischen Autorin Emily St. John Mandel. Die ist alles andere als unbekannt – was vor allem an ihrem Roman „Station Eleven“ liegt. 2014 veröffentlicht, erzählt das Buch von einer postapokalyptischen Welt, in der 90 Prozent der Menschheit von einer Pandemie dahingerafft wurde. In der Corona-Zeit wurde „Station Eleven“ vor allem dank BookTok zu einem Bestseller und für viele gar zum Kultbuch. Aber auch Mandels „Das Glashotel“ fand sich in zahlreichen Bestenlisten. „Das Meer der endlosen Ruhe“ spielt teilweise in der Zukunft – auf den Mondkolonien, wo das mysteriöse „Zeitinstitut“ seine Zentrale hat. Und die einzige Zeitmaschine der Menschheit. Über Jahre ausgebildete Agentinnen und Agenten werden von dort durch die Zeit geschickt, um sogenannte Anomalien zu erforschen. Eine solche, besonders beunruhigende Anomalie steht nun im Zentrum dieser Geschichte. Emily St. John Mandel reist mit uns durch die Zeit, durch die Welt und zum Mond, um uns jene Menschen vorzustellen, die diese Anomalie erlebt und erforscht haben. Das mag alles nach einem lupenreinen Science-Fiction-Roman klingen, aber „Das Meer der endlosen Ruhe“ ist mehr als das. Warum, erfahrt ihr in dieser Folge

Eine Ausstellung und ein Lieblingsbuch: Mit Lee Miller im „Krieg“

Für diese Folgen haben wir uns von einer aktuellen Ausstellung in Hamburg inspirieren lassen. Lee Miller ist nämlich eigentlich eher als Fotografin bekannt – und einige ihrer besten Arbeiten werden gerade im Bucerius Kunst Forum (https://www.buceriuskunstforum.de/ausstellungen/lee-miller-fotografin-zwischen-krieg-und-glamour) in Hamburg ausgestellt. Da findet man auch das Foto, das sie weltberühmt machte. Darauf sitzt Miller in der Badewanne von Adolf Hitler in dessen Münchener Wohnung. Geschossen hat dieses Foto ihr Kollege David E. Scherman, den Miller wiederum danach ebenfalls in der Wanne fotografierte. Dieses inszenierte Bild ist natürlich ein Statement: Lee Miller hat kurz zuvor das befreite Konzentrationslager Buchenwald in Dachau besichtigt – und dieses Motiv war ein klares „Fuck you“ an Hitler und Nazi-Deutschland, das gerade endlich am Ende war. Das Foto findet sich auch in dem Buch „Krieg“ von Lee Miller – das es in einer kompakten Taschenbuchausgabe vom btb-Verlag gibt. Der Band versammelt Reportagen und Fotos aus der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Reportagen und Fotos im Buch „Krieg“ entstanden ab 1944. Lee Miller hatte sich um eine Akkreditierung als Militärkorrespondentin der Army beworben und war sozusagen als Embedded Journalist in entscheidenden Momenten des Krieges dabei. Sie machte allerdings nicht nur Fotos, sondern schrieb auch sehr persönlich gefärbte Reportagen für die Vogue. Sie war der Meinung, dass auch die Welt des Glamours und der Mode mit der Realität des Krieges konfrontiert werden musste.

„Paradais“ von Fernanda Melchor ist der Roman, der euch bei diesem Wetter den Rest gibt