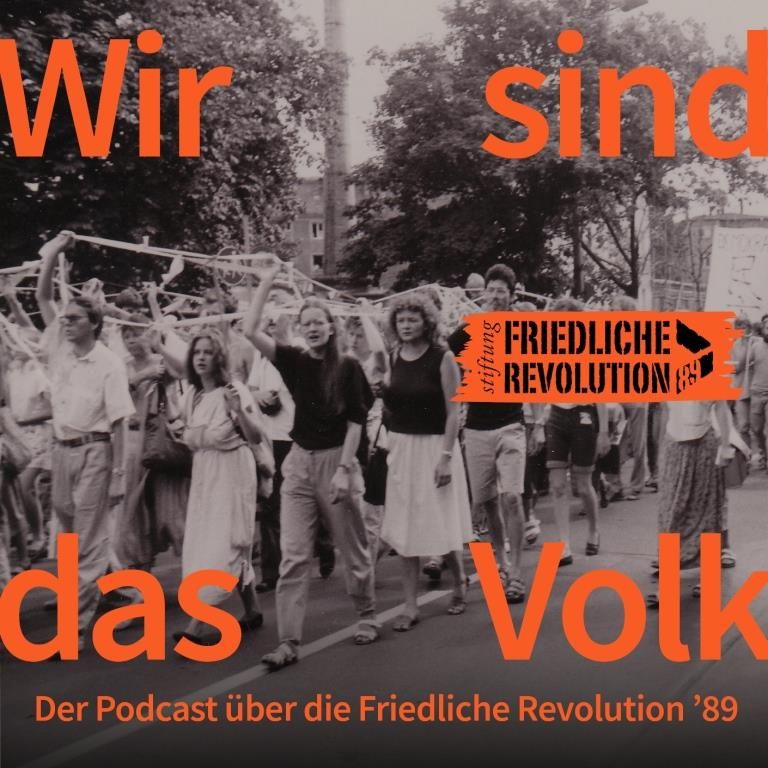

Der Podcast über die Friedliche Revolution '89. Wir reden mit Menschen, die damals dabei waren, und die mit ihrem Mut ein ganzes Land, ein ganzes System gekippt haben. Viele können sich noch erinnern an Montagsdemos, Mauerfall, Wiedervereinigung. Und trotzdem ist es im Rückblick ein magisches Ereignis: Wie konnte es dazu kommen, dass es die DDR nicht mehr gibt – dafür aber Freiheit und Demokratie? Wer waren die Menschen, die damals genau dafür gekämpft haben? Und was waren ihre Gründe dafür? Genau das erfahren wir in sehr persönlichen Gesprächen und Geschichten.

Alle Folgen

Warum genau so? - Das Freiheits- und Einheitsdenkmal Leipzig

Herzlich willkommen in Leipzig! Wir sind auf der letzten Station unserer Reise durch Ostdeutschland angekommen. Wir sitzen auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz - mitten in der Stadt, direkt neben dem Innenstadtring, wo am 9. Oktober 1989 rund 70.000 Menschen demonstriert haben. Warum wir genau hier sind, klären wir mit unseren drei Gästen. Es sind die Künstlerin Bea Meyer, der Architekt Dirk Lämmel und Michael Grzesiak, der Kunst und Architektur verbindet. Es geht in dieser letzten Folge von der zweiten Staffel dieses Podcasts um das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig. Unsere drei Gäste haben es gemeinsam mit anderen entworfen. Und wir wollen unter anderem wissen, warum es genau so aussieht, wie es aussieht. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören und verabschieden uns bei euch!

Wir sind das Volk? - 50 Lebensgeschichten auf einer Bühne

Wir sind in dieser Folge in Thüringen - im Deutschen Nationaltheater in Weimar. Hier wird seit Mai 2025 das Theaterstück „Wir sind das Volk" im Großen Haus aufgeführt. Das Theaterstück heißt genauso wie unser Podcast: „Wir sind das Volk". Es ist der Satz, der auf den Demonstrationen 1989 bei der Friedlichen Revolution laut gerufen wurde. Der Satz steht auch für "auf die Straße gehen, friedlich etwas verändern wollen, Freiheit haben wollen". Genau deswegen haben wir unseren Podcast auch so benannt. Und weil Theaterstück und Podcast so heißen, hat uns das Theater Weimar eingeladen, einmal vorbeizukommen. Das machen wir gern. Wir sprechen über die Inszenierung mit der Regisseurin Luise Voigt und der Dramaturgin Eva Bormann. Beim Gespräch mit dabei sind auch drei Thüringerinnen und Thüringer - deren Lebensgeschichten ins Theaterstück eingeflossen sind: die Journalistin Dietlind Steinhöfel, die Krankenpflegerin Conny Bartelt und der Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens Wagner. Auf ihre Lebensgeschichten sind wir ganz besonders gespannt. Wir wünschen viel Spaß beim Hören! Übrigens: Das Stück wird in Weimar noch an folgenden Tagen aufgeführt: 14. November 2025, 29. Dezember 2025 und 25. Januar 2026.

Welche Zukunft wollen wir? Junge Ostdeutsche erzählen

Was möchten junge Ostdeutsche? Wie geht es jetzt weiter? Welche Zukunft wollen wir? Ostdeutschland erlebt seit 1989 eine große Transformation. Vielleicht noch heute. Sicher ist jedoch, sie strahlt bis heute aus. Mit Fragen rund um die Zukunft Ostdeutschlands haben wir für diese Folge zwei sehr verschiedene Frauen eingeladen, die in den 1990er und 2000er Jahren im Osten aufgewachsen sind. Mai-An Ngyuen kam 1989 in Cottbus zur Welt. Sie hat migrantische Wurzeln, ihr Vater stammt aus Vietnam. Heute lebt sie als Theaterpädagogin in Berlin. Beatrice von Braunschweig ist zehn Jahre jünger. Sie ist im Osten in der Nähe von Halle/Saale aufgewachsen, ihre Eltern kamen aus dem Westen. Sie ist Journalistin und gründet gerade die Studienstiftung des Ostens. Wir wünschen viel Spaß bei dieser Folge!

Wohin führt das? Ist die Demokratie in Gefahr

Eigentlich wollten wir uns für diese Folge unseres Live-Podcasts in Freiberg in Sachsen treffen. Doch daraus wurde nichts. Angefragte Veranstaltungsräume sagten erst zu - und dann wieder ab. Warum? Das besprechen wir in dieser Folge - in der wir uns passenderweise mit der Frage "Ist die Demokratie in Gefahr" beschäftigen. Als Gäste für unser Gespräch haben wir die Stadträtin Constance Bornkampf von der Initiative "Freiberg für alle" und den Historiker Andreas Kötzing vom Hannah-Arendt-Institut Dresden eingeladen. Das Gespräch wollten wir trotz der kurzfristigen Absagen der Veranstaltungsorte in Freiberg natürlich nicht ausfallen lassen. Es fand in den Räumen der Stiftung Friedliche Revolution in Leipzig statt - leider ohne Publikum. Aber sehr spannend ist es allemal, finden wir. Viel Spaß beim Hören!

Was ist geblieben? Die ostdeutsche Kleinstadt

"Kleinstadt Ost - Herausforderungen damals und heute". Für diese Podcast-Folge haben wir uns drei Gesprächspartner in die Stadtbibliothek Nordhausen eingeladen. - Hans-Joachim Junker, er ist der frühere Chef von Nordbrand Nordhausen mit dem bekanntesten Produkt Nordhäuser Doppelkorn. - Michael Pape vom Bündnis „Dorfliebe für Alle“, kommt aus der Kleinstadt Wurzbach in Südthüringen. - Und Philipp Baumgarten. Er ist Fotograf, Künstler und hat unter anderem in Zeitz das Kloster Posa wieder mit zum Leben erweckt. Wir besprechen unter anderem, wie es die größte Schnapsbrennerei der DDR in die heutige Zeit geschafft hat, warum die Trümmer der ehemaligen volkseigenen Betriebe (VEB) noch immer ein Thema sind, welche Herausforderungen es heute in ostdeutschen Kleinstädten gibt und warum es sich trotzdem lohnt, sich zu engagieren. Wir wünschen viel Spaß beim Hören!

Wer sind wir? Ostfrauen und ihre Identität

Bin ich eine Ostfrau? Wenn Ja, warum? Mit diesen beiden Fragen beginnen die Treffen des Ostfrauensalons. Das ist ein Gesprächsformat, das Isa Grütering 2024 initiiert hat. Dabei treffen sich in zahlreichen ostdeutschen Orten Frauen, die über sich und ihre Identität im Osten reden. Das haben wir zum Anlass genommen, um in dieser Folge auch über sogenannte Ostfrauen zu sprechen. Neben Isa Grütering haben wir Marie Möller eingeladen. Sie stammt ebenfalls aus dem Osten und leitet das Netzwerk HG Women in Greifswald. Der Live-Podcast wurde im Juni im St. Spiritus in Greifswald aufgezeichnet. Wir wünschen viel Spaß beim Hören!

Wo stehen wir? Ein Gespräch über die Wirtschaft im Osten

Ostdeutsche Führungskräfte sind Mangelware. Einen Dax-30-Konzern gibt es im Osten nicht. Die Firmenzentralen sind oft im Westen. Auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung sind die ostdeutsche und westdeutsche Wirtschaft nicht gleichauf. Genau darüber wollen wir reden - und haben uns zu unserem Live-Podcast aus der Hansestadt Rostock Isabelle Hoyer und Silvia Kohlmann eingeladen. Hoyer ist in Sachsen-Anhalt geboren, lebt in Bayern und hat zwei Firmen aufgebaut. Kohlmann ist in Mecklenburg-Vorpommern geboren, lebt nun nach Stationen im Westen wieder in ihrem Heimatbundesland und repräsentiert es als Wirtschaftsbotschafterin. Warum ist die Situation, wie sie ist? Was haben wir hier im Osten und was brauchen wir noch? Und vor allem, welche Chancen und Vorteile bieten die ostdeutschen Bundesländer? Es ging um diese Fragen und noch mehr. Wir wünschen viel Spaß beim Hören!

Wie geht's uns? Ein Blick in die ostdeutsche Provinz

Eine junge Frau fährt ungebremst mit ihrem Auto frontal gegen eine Wand und stirbt. Waren das die 90ger Jahre in der ostdeutschen Provinz? Alkohol, Chauvinismus, Frauenmangel, Perspektivlosigkeit, Fresse kriegen... Über diese Szene und Frage u.a. haben wir bei unserem ersten Live-Podcast gesprochen - zusammen mit unseren Gästen Kerstin Kinszorra vom Netzwerk 3te Generation Ost und dem Schriftsteller Domenico Müllensiefen. Wo? In Stendal. In der Altmark. Eine ländliche Region, die wie viele andere nach 1989 einmal kräftig durchgeschüttelt wurde. Kerstin Kinszorra ist dort aufgewachsen, Domenico Müllensiefen lässt seinen aktuellen Roman dort spielen, der genau diese Zeit thematisiert. Wir wünschen viel Spaß beim Hören!

Ostbewusstsein – Warum Nachwendekinder für den Osten streiten

Für diese Folge sind wir nach Berlin gefahren. In der Hauptstadt treffen wir Valerie Schönian. Sie ist 1990 geboren. Wenige Tage vor der deutschen Wiedervereinigung. Valerie Schönian ist in Sachsen-Anhalt aufgewachsen. Heute arbeitet sie als Autorin und Journalistin – unter anderem für die Ostausgabe der Wochenzeitung DIE ZEIT. Und sie hat das Buch „Ostbewusstsein – warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die deutsche Einheit bedeutet“ geschrieben. Beides finden wir spannend. Ihre Arbeit zur ostdeutschen Identität ist für uns der Grund, warum wir uns mit ihr treffen. Wir sind die Journalisten Pierre Gehmlich und Björn Menzel. Viel Spaß beim Hören.

(K)Einheit – Wie die GenZ über den Osten denkt

In dieser Folge sprechen wir mit Vanessa Beyer. Sie wurde 1997 bei Leipzig geboren – und hat die DDR nicht selbst erlebt. Aufgewachsen ist sie im vereinten Deutschland. Warum ist das wichtig? Vanessa Beyer setzt sich mit dem Ostdeutschsein auseinander, mit dem Osten und mit dem Westen – und sie setzt sich damit auseinander, was unser Land auch 35 Jahre nach der Einheit noch teilt und unterscheidet. Dafür hat sie ein Netzwerk gegründet. Das nennt sich (K)Einheit – mit dem K in Klammern. Also eigentlich Einheit, aber ein K davor. Klingt wie Keine Einheit, oder nur eine unvollständige Einheit. Was eigentlich und warum? Das wollen wir von ihr erfahren. Wir sind die Journalisten Pierre Gehmlich und Björn Menzel. Viel Spaß beim Hören.

Wo liegt dieses Ostdeutschland?

Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von „Wir sind das Volk“. In der machen wir etwas Neues. Denn in den bisherigen Folgen haben wir zurückgeblickt auf die letzten Jahre der DDR. Wir haben die Menschen getroffen, die damals mit ihrem Mut etwas verändert haben. Wir haben auf die Zeit der Friedlichen Revolution geschaut. In dieser Staffel blicken wir auf die Jahre danach. Denn das Ende der DDR und die Wiedervereinigung waren für viele Menschen ein Einschnitt. Ihr Leben änderte sich radikal. In Deutschland wurde aus „Wir sind das Volk“ - „Wir sind ein Volk“. Doch war das wirklich so? Wie haben die Ostdeutschen die Wiedervereinigung erlebt? Welche Auswirkungen hatte diese Zeit für sie, für ihre Kinder? Wie prägen diese Erfahrungen bis heute? Und warum müssen wir heute (noch) darüber reden? Darüber sprechen wir in dieser Folge mit Oliver Barth. Er setzt sich mit seiner ostdeutschen Herkunft auseinander, indem er Bilder malt und Installationen anfertigt. Wir besuchen ihn in Aschersleben in seiner ersten Ausstellung. Sie trägt den Titel „Wo liegt dieses Ostdeutschland?“ Wir sind die Journalisten Pierre Gehmlich und Björn Menzel. Viel Spaß beim Hören.

Die Friedliche Revolution

Dies ist die letzte Folge der ersten Staffel von „Wir sind das Volk“. Der Mauerfall ist jetzt 35 Jahre her – und der konnte nur Realität werden, weil mutige DDR-Bürger das Ende der Diktatur erzwangen. So oder so ähnlich heißt es jedenfalls immer. Wir wollten es genauer wissen. Wer waren denn diese mutigen DDR-Bürger, was hat sie dazu gebracht, so mutig zu sein, was hat sie angetrieben? In 14 Folgen haben wir sie getroffen. Wir waren in neun Orten, haben an 25 Türen geklopft, haben 8 Frauen getroffen und 17 Männer. Wir haben 40 Stunden Interviews geführt. Und am Ende hatten alle Gespräche eine Gemeinsamkeit: Jeder und jede behauptet von sich: „Ich war es nicht allein.“ Alle waren Mosaiksteine. Die Friedliche Revolution konnte nur passieren, weil so viele Menschen das eine wollten: Veränderung und schließlich Freiheit. Wir sind die Journalisten Pierre Gehmlich und Björn Menzel und für die letzte Folge der ersten Staffel gehen wir noch einmal zurück zu den Menschen, die wir für diesen Podcast getroffen haben. Viel Spaß beim Hören.

Die einmalige Geschichte eines Symbols

Wir sind dieses Mal in Herrnhut. Der Ort in der Oberlausitz in Sachsen ist bekannt für seine Herrnhuter Sterne – die hängen viele zu Weihnachten auf. Wir sind hier aber wegen eines Aufnähers, der bei der Friedlichen Revolution eine wichtige Bedeutung hatte. Von dem haben wir schon öfter in diesem Podcast gehört: "Schwerter zu Pflugscharen" stand auf dem Aufnäher. In Herrnhut wurde dieser Aufnäher Anfang der 80ger Jahre hergestellt. In einer Druckerei. Wir treffen zwei Männer, die mit dabei waren. Hans-Michael Wenzel. Er war damals Produktionsleiter der Druckerei und Albrecht Model, der war Textildrucker. Wir sind die Journalisten Pierre Gehmlich und Björn Menzel und wünschen viel Spaß beim Hören.

Wir waren Feinde

In dieser Folge soll es noch einmal in diesem Podcast um den 9. Oktober 1989 in Leipzig gehen. Denn das war einer der entscheidenden, wenn nicht der entscheidende Tag im Herbst 89. An diesem Tag lag etwas in der Luft – wie alle sagen, die dabei waren. Keiner wusste, wie der Tag ausgehen wird. Der Staat bereitete sich auf den Abend vor – mit Polizisten, Soldaten und anderen Truppen. Um den Tausenden Montagsdemonstranten etwas entgegenzusetzen. Um noch einmal nachvollziehen zu können, was genau in der Luft lag und wie es am Ende doch friedlich ausgehen konnte, haben wir erstmals zwei Männer zusammengebracht. Männer, die sich am 9. Oktober gegenüberstanden. Einer war bei den Kampfgruppen und einer war Demonstrant: Hans Joachim Bobach und Rolf Sprink. Wir sind die Journalisten Pierre Gehmlich und Björn Menzel und wünschen viel Spaß beim Hören.

Warum im Norden die Friedliche Revolution später los ging

Für diese Folge sind wir nach Waren an die Müritz gefahren. Bisher kennen wir die kleine Stadt in der Mecklenburgischen Seenplatte vor allem vom Urlaub. Was wir aber nicht wussten: Hier in Waren begann die Friedliche Revolution im Norden der DDR – um einiges später als im Süden des Landes – also in Leipzig, Dresden oder Plauen. Warum das so war und wie die Warener dabei vorgegangen sind, erfahren wir von Christiane Scherfig und Christoph de Boor. Beide saßen vor 35 Jahren zusammen in einem Wohnzimmer und brachten mit rund 30 weiteren Warenern die erste Demo in Mecklenburg-Vorpommern auf den Weg. Wir sind die Journalisten Pierre Gehmlich und Björn Menzel und wünschen viel Spaß beim Hören.

Das Wunder von Dresden

Wir treffen Frank Richter in Dresden. Richter ist Abgeordneter im Sächsischen Landtag für die SPD. Deutschlandweit bekannt wurde er vor allem als Vermittler in der Debatte um Geflüchtete 2015. Damals war er Direktor der Landeszentrale politische Bildung im Freistaat. Politisch aktiv war Richter allerdings bereits während der Friedlichen Revolution Ende der 80ger Jahre. Als Pfarrer einer katholischen Gemeinde in Dresden gründete er die Gruppe der 20 mit. Was es mit der auf sich hat – und wie die Demonstrationen im Herbst 1989 in der heutigen sächsischen Landeshauptstadt abliefen – nämlich nicht gewaltfrei – darum geht es in dieser Folge. Wir sind die Journalisten Pierre Gehmlich und Björn Menzel und wünschen viel Spaß beim Hören.

Der Geheimplan von Halle an der Saale

Matthias Waschitschka wohnt heute in Halle an der Saale. In der Stadt im Süden von Sachsen-Anhalt hat er auch vor 35 Jahren gelebt – im Sommer und Herbst 1989. Während es damals im nahen Leipzig rumorte und sich immer mehr Menschen zu Friedensgebeten in und an der Nikolaikirche trafen, blieb es in Halle relativ ruhig. Doch der äußere Schein trog. Im Hintergrund organisierten junge Leute eine Demonstration. Die war nicht folgenlos. Wir haben uns mit Matthias Waschitschka getroffen, um zu erfahren, wie ihre Idee - die wie ein Geheimplan von Halle an der Saale klingt - in die Tat umgesetzt wurde. Denn Waschitschka war einer der Anstifter. Wir sind die Journalisten Pierre Gehmlich und Björn Menzel und wünschen viel Spaß beim Hören.

Die besondere Rolle der Kirchen in einer besonderen Zeit

Rolf Michael Turek erinnert sich noch lebhaft an den Herbst 1989. Wir treffen den früheren evangelischen Pfarrer in seiner Wohnung in Leipzig. Denn wenn wir für diesen Podcast mit Menschen über die Friedliche Revolution sprechen, geht es sehr schnell um die Kirche. Und das ist überraschend für uns, denn die DDR hat jahrzehntelang alles dafür getan, die Kirchen aus dem Leben der Menschen zu verdrängen. Deshalb fragen wir uns: Welche Rolle genau haben die Kirchen gespielt? Und warum waren sie für die Ereignisse im Herbst 89 wichtig? Darüber sprechen wir mit dem evangelischen Pfarrer Rolf Michael Turek und wir sprechen mit dem katholischen Pfarrer Martin Montag. Wir sind die Journalisten Pierre Gehmlich und Björn Menzel und wünschen viel Spaß beim Hören.

Markus Meckel: Pfarrer und Verhandler der Wiedervereinigung

Für diese Folge treffen wir Markus Meckel. Er ist der letzte Außenminister der DDR – und vor allem ist er der erste frei gewählte Außenminister der DDR. Der Pfarrer wird nach den freien Wahlen 1990 Mitglied der DDR-Regierung. Damit rutscht ein politischer Außenseiter ins Zentrum der Macht. So wie es bei Revolutionen manchmal passiert. Meckel wird damit Teil der Weltpolitik. Denn in seinen wenigen Monaten im Amt geht es um nichts Geringeres, als um die Verhandlungen zur Deutschen Wiedervereinigung – mit den USA, Frankreich, Großbritannien und der Sowjetunion. Das kennt man heute unter dem Namen 2-plus-4-Vertrag. Wie Markus Meckel in kurzer Zeit vom Pfarrer zum Politiker wurde – und warum er noch Wochen vor dem Mauerfall die Ost-SPD gegründet hat. Also in einer Zeit, in der noch völlig unklar ist, wie es in der DDR weitergeht: Darüber sprechen wir mit ihm in dieser Folge. Wir sind die Journalisten Pierre Gehmlich und Björn Menzel und wünschen viel Spaß beim Hören.

Plauen und die erste Massendemo der Friedlichen Revolution

Für die Geschichten über die Friedlichen Revolution sind wir natürlich schon in Berlin und Leipzig gewesen. Diese Städte kommen den meisten als erstes in den Sinn, wenn es um den Herbst 1989 geht – auch uns. Doch da gibt es natürlich noch viele weiter wichtige Orte, über die wir mehr erfahren wollen. Und dazu gehört unbedingt auch die sächsische Stadt Plauen. Warum eigentlich? Dieser Frage gehen wir in dieser Folge nach. Dies ist nun schon der siebte Teil vom Podcast. „Wir sind das Volk“ – fast Halbzeit. Und wir sind die beiden Journalisten Björn Menzel und Pierre Gehmlich - und wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören!

Parolen im Tunnel

Das ist schon die sechste Folge vom Podcast. „Wir sind das Volk“. Wir sind die beiden Journalisten Pierre Gehmlich und Björn Menzel – und freuen uns, dass Sie zuhören. Wir treffen in Berlin Jürgen Tallig – einen früheren Bürgerrechtler, der heute in der Hauptstadt lebt. Die Geschichte, die wir gleich hören, die spielt aber in Leipzig – in einem Fußgängertunnel. Tallig und seine Aktion dort sorgen im Februar 1988 für großen Aufruhr. Bei der SED-Führung in der Stadt, aber auch bei der Kirche. Und Jürgen Tallig sorgt mit dafür, dass der Widerstand gegen den Staat auf den Straßen von Leipzig offen sichtbar wird. Viel Spaß beim Anhören!

Ein Journalist aus dem Westen verliebt sich in der DDR

Die Geschichte ist fast zu unglaublich, um wahr zu sein. Da arbeitet ein Journalist aus dem Westen als Korrespondent in Ostberlin. Und er verliebt sich in eine Ostjournalistin aus Dresden – eine tatsächlich einzigartige Beziehung im Kalten Krieg. Wir haben beide getroffen und sie haben uns spannende Geschichten aus ihrem Leben als Journalisten-Ehepaar mit Abhöraktionen, Grenzgängen und Dokumentenschmuggel erzählt. Bettina und Hans-Jürgen Röder leben noch heute in Berlin. Ihre Wohnung befindet sich 1989 an der Grenze – heute mitten in der Hauptstadt. Viel Spaß beim Zuhören!

Das dreckigste Dorf der DDR

Wer in der DDR gelebt hat, wusste meist Bescheid: Im Erzgebirge starben massenweise Bäume, Flüsse liefen mit Chemieabfällen voll und stinkender Smog machte das Atmen schwer. Dabei hatte sich der Staat auf die Fahnen geschrieben, die Umwelt zu schützen – das war sogar in der Verfassung festgelegt. Der Alltag sah jedoch komplett anders aus, wie etwa im dreckigsten Dorf der DDR, über das wir in dieser Folge berichten. Auch die Umweltzerstörung hat Menschen dazu gebracht, sich gegen den Staat aufzulehnen und auch das war ein wichtiger Teil der Friedlichen Revolution. Wir treffen für diese Folge Gisela Kallenbach und Hartmut Rüffert. Viel Spaß beim Anhören!

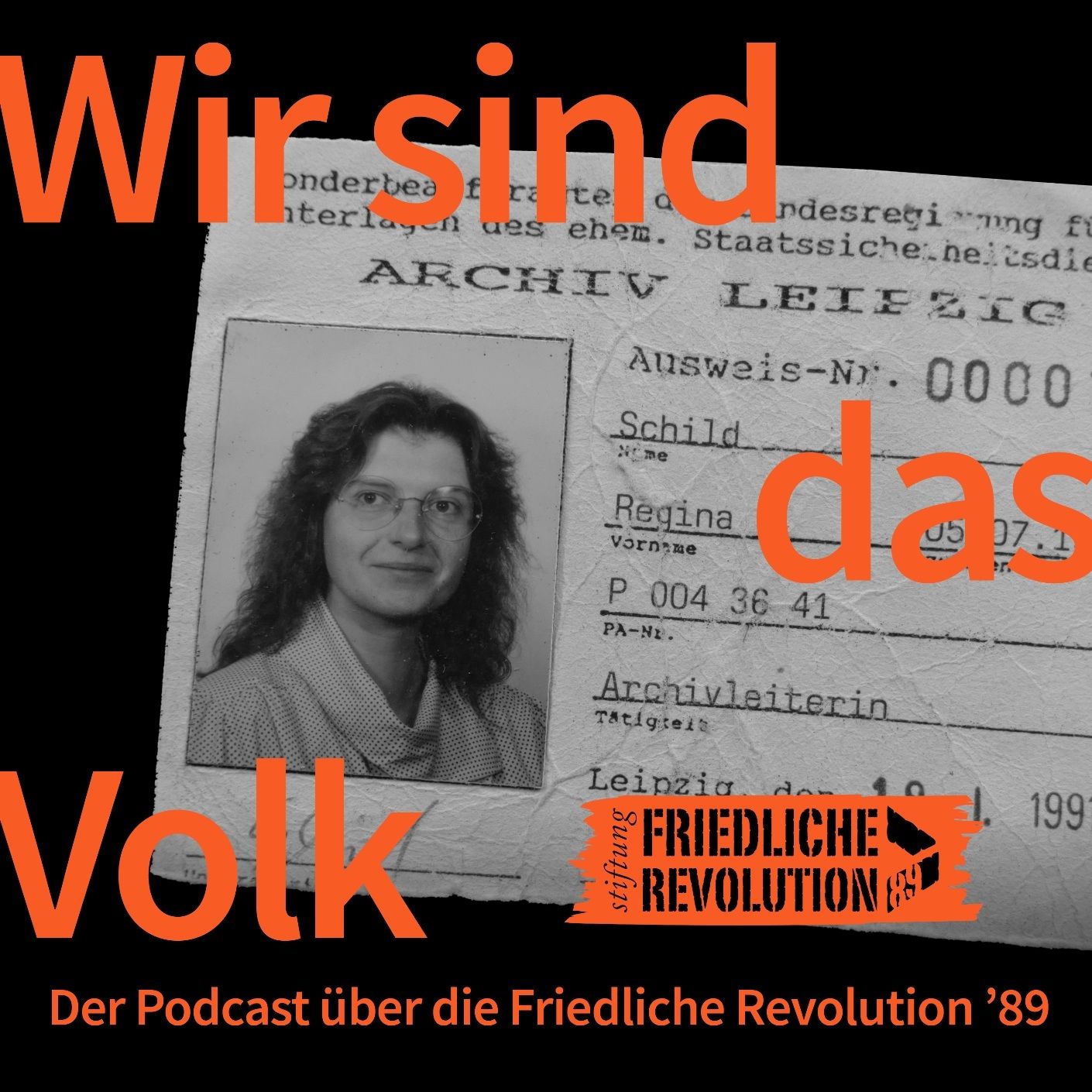

Die Frau, die die Stasi-Akten rettet

Für diese Folge haben wir Regina Schild getroffen. Eine Frau aus Leipzig, die als junge Mutter auf die Hinterlassenschaften der Staatssicherheit gestoßen ist – kilometerlange Regale mit Akten und Säcke mit zerrissenen Unterlagen, die zeigen, wie sehr die Stasi die DDR-Bürger überwacht hat. Im November 1989 fällt die Mauer. In Leipzig gehen die Menschen weiterhin auf die Straße. So bei der Montagsdemo am 4. Dezember. An diesem Tag besetzen Mutige die Zentrale der Staatssicherheit in Leipzig. Regina Schild bekommt die Besetzung direkt von der Straße aus mit. Dann beginnt die Auflösung. Gesucht werden Leute, die Erfahrungen mit Archiven oder Verwaltungen haben. Das hat Regina Schild zwar nicht, meldet sich aber trotzdem. In ihren bisherigen Job wird sie nie wieder zurückkehren. Regina Schild leitet 30 Jahre lang die Stasiunterlagenbehörde in Leipzig - und erlebt, aus heutiger Sicht, Unglaubliches. Wir wünschen viel Spaß beim Anhören!

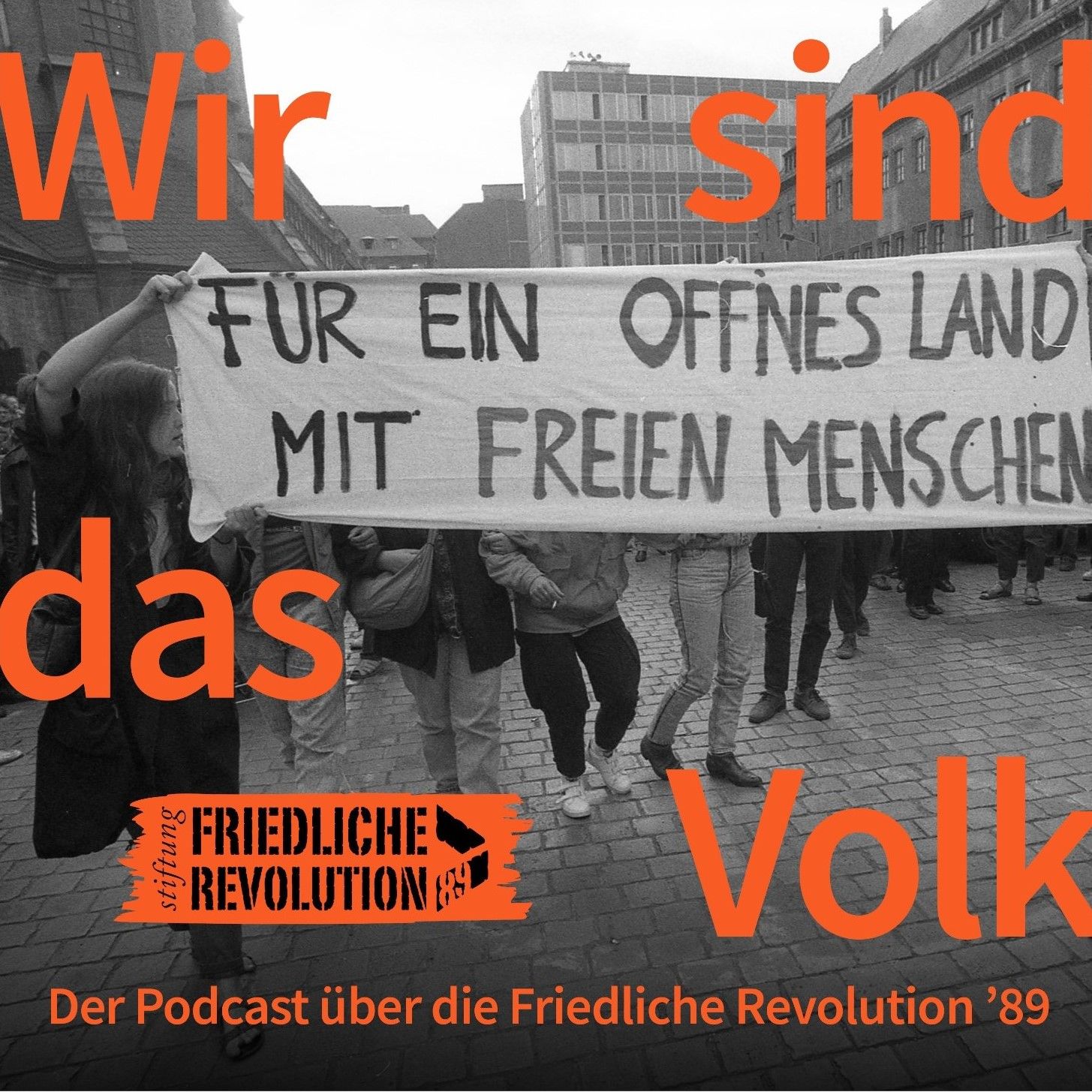

Für ein offnes Land mit freien Menschen

Das ist die zweite Folge „Wir sind das Volk“. In diesem Podcast schauen wir mehr als 30 Jahre zurück – auf die Ereignisse um den 9. November 1989 - der Friedlichen Revolution. In dieser Folge geht es um zwei unterschiedliche Lebenswege Ost und West. Den von Gesine Oltmanns, die Bürgerrechtlerin aus dem Osten und den von Axel Körner, dem Studenten aus Westberlin. Körner war am 9. November am berühmten Grenzübergang Bornholmer Straße – also genau dort wo 23 Uhr der erste Schlagbaum an der Grenze zu Westberlin nach oben ging. Oltmanns, die so mutig für Veränderungen in der DDR gekämpft hat, hat den Mauerfall verschlafen. In dieser Podcastfolge geht es um die sehr unterschiedlichen Lebenswege der Beiden - hin zum 9. November.

Eine Jugendliche hilft, die DDR zu stürzen

"Wir sind das Volk" - Mit dieser Folge startet ein neuer Podcast. Es geht darin um ein ganz besonderes Ereignis in der deutschen Geschichte: die Friedliche Revolution '89. Viele können sich noch erinnern, es wurde auch schon ganz viel berichtet, über Montagsdemos, Mauerfall, Wiedervereinigung. Und trotzdem ist es im Rückblick ein magisches Ereignis: Wie konnte es dazu kommen, dass es die DDR nicht mehr gibt – dafür aber Freiheit und Demokratie? Wir reden mit Menschen, die dabei damals waren, und die mit ihrem Mut ein ganzes Land, ein ganzes System gekippt haben. Eine von ihnen ist Kathrin Mahler Walther. Sie war eine der jüngsten Bürgerrechtlerinnen in Leipzig - gerade einmal 17 Jahre alt. Sie hielt Kontakt zur Westpresse und sie spielte eine wichtige Rolle dabei, dass die berühmten Bilder der großen Montagsdemo am 9. Oktober von Leipzig um die Welt gingen. Viel Spaß beim Hören!

Wir sind das Volk - Darum geht es

Der Podcast über die Friedliche Revolution '89. Wir reden mit Menschen, die damals dabei waren, und die mit ihrem Mut ein ganzes Land, ein ganzes System gekippt haben. Viele können sich noch erinnern an Montagsdemos, Mauerfall, Wiedervereinigung. Und trotzdem ist es im Rückblick ein magisches Ereignis: Wie konnte es dazu kommen, dass es die DDR nicht mehr gibt – dafür aber Freiheit und Demokratie? Wer waren die Menschen, die damals genau dafür gekämpft haben? Und was waren ihre Gründe dafür? Genau das erfahren wir in sehr persönlichen Gesprächen und Geschichten.