Die Zeppelin Universität versteht sich als Universität „zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik“. Lehre und Forschung finden interdisziplinär, individualisiert und international statt. Die ZU sucht gezielt nach Pionierinnen und Pionieren, die im Studium oder später im Beruf ihren Beitrag für gesellschaftlich relevante Themen leisten wollen. In diesem Podcast widmet sich die Zeppelin Universität sowohl den Menschen an der ZU als auch den Forschungsprojekten.

Alle Folgen

Sind Kevin Allein Zuhause, Stirb Langsam oder Fatman Weihnachtsfilme, Dr. Martin Herbers? | Science Talk

Wenn die Nikoläuse im Supermarkt stehen, dann wissen wir: In ein paar Wochen ist Weihnachten. Und dann wissen wir auch, dass im Fernsehen wieder verlässlich Kevin Allein Zuhause laufen wird. Teil eins und Teil zwei. So, wie jedes Jahr. Aber warum eigentlich? Warum gehören Filme wie Kevin Allein Zuhause oder auch Stirb Langsam so fest zur Weihnachtszeit, wie der Schokoladennikolaus zum 6. Dezember? Für die besinnliche Jahreszeit sind diese Filme doch eigentlich viel zu brutal und tragen den Weihnachtsgeist nicht wirklich weiter. Und es geht noch brutaler. In Fatman nimmt der Weihnachtsmann das Maschinengewehr gleich selbst in die Hand. Was hat es mit dem Phänomen Weihnachtsfilm auf sich? Privatdozent Dr. Martin Herbers und Michael Scheyer, Leiter der ZU-Kommunikation, beleuchten in diesem Science Talk das Ritual Weihnachtsfilm von allen Seiten.

Wie lief das Gründen und Studieren an der ZU, Julian Freitag? Zwischen Klausur und IoT Business | Alumni Talk

Wie bringt man schon im Studium die PS für eine erfolgreiche Gründung auf die Straße? Julian Freitag, CME-Alumnus 2024, hat genau das geschafft – mit Rückenwind vom Gründungszentrum PioneerPort und der Flexibilität seines ZU-Studiums. Im Gespräch mit Lea Heinrich, Leiterin des PioneerPort und Host dieser Folge, nimmt er uns mit auf seine unternehmerische Reise: Von den ersten Ideen in der Startup Summer School über die Gründung der LayerOne GmbH bis hin zu aktuellen Projekten rund um IoT, KI und B2B. Ein inspirierender Talk über Mut, Momentum und Macher-Mentalität. // Foto: Nicolas Bühringer

Was steckt wirklich hinter technologischen Hypes, Prof. Mateusz Dolata? | Antrittsvorlesung

Nach seinem Abitur im polnischen Leszno absolvierte Mateusz Dolata ein Bachelorstudium in Computerlinguistik und Philosophie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg sowie ein Masterstudium in Medieninformatik an der RWTH Aachen. Für seine Promotion zur digitalen Transformation der Beratungspraxis wechselte er an das Institut für Informatik der Universität Zürich, wo er sich anschließend mit einer Untersuchung zum Aufkommen neuer Technologien wie Generativer KI oder Metaverse aus soziotechnischer Perspektive habilitierte. In seiner Forschung beschäftigt sich Mateusz Dolata schwerpunktmäßig mit der Integration von menschlicher und künstlicher Intelligenz in Kollaborations- und Entscheidungsprozessen, Fragen der algorithmischen Fairness sowie dem Einfluss technologischer Hypes auf die reale Lebens- und Arbeitspraxis. Seine Aufsätze sind in renommierten Zeitschriften und Konferenzproceedings aus Disziplinen wie Mensch-Maschine-Interaktion, Wirtschaftsinformatik, Software Engineering und Medizininformatik erschienen und wurden mehrfach mit Best Paper und Top Cited Paper Awards ausgezeichnet.

Warum ist Pierre Bourdieu heute relevanter denn je, Prof. Franz Schultheis? | Science Talk

Pierre Bourdieu zählt zu den bekanntesten und wichtigsten Soziologen der Welt. Er lebte von 1930 bis 2002 und verstarb früh an einer schweren Krankheit. Franz Schultheis, Seniorprofessor an der Zeppelin Universität, hat lange mit ihm zusammengearbeitet und bei ihm habilitiert. Außerdem übersetzte er Bourdieus spätere Bücher ins Deutsche. In diesem Science Talk spricht Moderator Michael Scheyer, Leiter der Universitätskommunikation, mit Prof. Schultheis darüber, was für ein Mensch Bourdieu war. Warum war er politisch engagiert? Warum schlug sein Werk "Die feinen Unterschiede" in der Sozialwissenschaft so nachhaltig ein? Was hat er hinterlassen und wie führt Prof. Schultheis Bourdieus Erbe fort? All das ist Teil dieses Science Talks. Im November 2025 finden in Bielefeld die "Bourdieu Lectures" statt – ein zweitägiges Kolloquium über Pierre Bourdieus Art und Weise, soziologische Studien anzugehen.

Alleine unter der Sonne? Wie Klimaschutz auch ohne die USA gelingen kann | Bodensee Business Forum

Washington ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen und will Fracking Gas-Exporte ausweiten. Steht der internationale Kampf gegen die Erderwärmung vor dem Aus? Mit Antje Passenheim, landespolitische Korrespondentin des WDR, Victoria Neuhofer, Gründerin und CEO von Damn Plastic und VEATZZ, Cem Özdemir, Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, und Prof. Dr. Matthias Weiss, Professor für Innovationsmanagement & Transformation an der Zeppelin Universität Friedrichshafen. Moderiert von Dr. Hendrik Groth, Initiator des Bodensee Business Forums.

Special: The audiowalk through the ZF-Campus in Fallenbrunnen | English

The acoustic tour (audio walk) is dedicated to the different historical phases of the Zeppelin University site in Fallenbrunnen: from its origins as an anti-aircraft barracks during the Second World War, as a site for French soldiers after the war, to its use as housing, an industrial area and a centre of knowledge from the 1990s onwards. The students spoke to contemporary witnesses to gain sometimes very personal insights into the history of the site. They also researched and processed historical documents such as plans, articles and letters. The audio walk was created by the students Luzi Gross, Anne Kruse, Laura Sofía Salas and Nico Stockmann, under the guidance of Christine Schranz, who also published an explanatory text in the volume she edited ‘Nach der Kaserne’ (Friedrichshafen 2016) (‘Fallenbrunnen Walk - Form einer alternativen Erinnerungskultur’). In 2024, University Communications had the audio walk from 2015 translated into English and re-recorded by Samuel Newman. So that English-speaking students at Zeppelin University also have the opportunity to engage with the history of the Fallenbrunnen site.

Special: Der Audiowalk durch den ZF-Campus im Fallenbrunnen | Deutsch

Der akustische Rundgang (Audiowalk) widmet sich den unterschiedlichen historischen Phasen des Areals der Zeppelin Universität im Fallenbrunnen: von dessen Entstehung als Flak-Kaserne während des Zweiten Weltkriegs, als Standort französischer Soldaten nach dem Krieg bis hin zur Nutzung als Wohnraum, Industriegebiet und Wissensstandort ab den 90er Jahren. Für bisweilen sehr persönliche Einblicke in die Geschichte des Areals sprachen die Studierenden mit Zeitzeug*innen. Außerdem wurden zeithistorische Dokumente wie Pläne, Artikel und Briefe recherchiert und verarbeitet. Der Audiowalk wurde damals erstellt von den Studierenden Luzi Gross, Anne Kruse, Laura Sofía Salas und Nico Stockmann, unter Anleitung von Christine Schranz, die dazu auch in dem von ihr herausgegebenen Band "Nach der Kaserne" (Friedrichshafen 2016) einen erläuternden Text dazu veröffentlicht hat („Fallenbrunnen Walk – Form einer alternativen Erinnerungskultur“). Die Universitätskommunikation hat den Audiowalk aus dem Jahr 2015 im Jahr 2024 ins Englische übersetzen und von Samuel Newman neu einsprechen lassen. Damit auch die englischsprachigen Studierenden an der Zeppelin Universität die Möglichkeit haben, sich mit der Geschichte des Standorts im Fallenbrunnen auseinanderzusetzen.

Tawasol: Mit internationaler Kulturarbeit Brücken schlagen | Gastbeitrag von Vanessa Barisch

Die Journalistin Vanessa Barisch berichtet über das ZU Projekt „Tawasol – Cultural Production and Policy Network“ welches an der Juniorprofessur für Cultural and Media Policy Studies angesiedelt ist und von 2023 bis 2025 mit Partnern in Tunesien, Ägypten und dem Libanon umgesetzt wurde. Die Projektleitung und die internationalen Studierenden teilen ihre Eindrücke, zum Projekt, den transkulturellen Kulturproduktionen, den Lernprozessen und Herausforderungen sowie den kulturpolitischen Kontexten. Der Podcast gibt Einblicke in die Ausstellungseröffnung „Places in the In-Between“ in der Galerie „Art Research Design Space“ in Tunis, welche von den ZU Studierenden Julia Hartmann, Ricarda Hommann und Jan Ennker konzipiert wurde.

ELiProCoM: Jede:r kann etwas tun – von Handys in der Schublade und Servern im Firmenkeller | Sustainability Talk

Wer kennt es nicht? Da liegt irgendwo dieses alte Handy in der Schublade und müsste längst weg. 88 Prozent der Deutschen geht es laut Angaben des Branchenverbands Bitkom so. Der Dienstleister ELiProCoM hat sich darauf spezialisiert, alte IT-Geräte aufzubereiten. So können sie in vielen Fällen weiter benutzt werden. An der Zeppelin Universität sponsern sie uns Rückgabetonnen in der Mensa. In der aktuellen Podcast-Folge haben wir Michael Horst, Geschäftsführer von ELiProCoM, und Michaela Nohejlova, Mitarbeiterin bei ELiProCoM und ZU-Alumna, zu Gast. Wir sprechen darüber, wie gebrauchte Elektrogeräte in den Schubladen und Kellern weiter genutzt werden können und welche Vorteile dies für Unternehmen und Privatpersonen hat. Und das Gute ist: Jede:r kann etwas tun.

Was sind eigentlich "alternative Medien" und welche Gefahren bringen sie mit sich, Prof. Florian Muhle? | Science Talk

Alternative Fakten, Alternative für Deutschland, Alternative Medien. Immer dann, wenn Menschen und Gruppierungen mit dem bestehenden System nicht zufrieden sind, bieten sie sogenannte Alternativen an. Im Science Talk mit Prof. Florian Muhle geht Moderator Michael Scheyer der Frage nach, was alternative Medien sind, wie sie definiert werden können, welchem Lager sie zugerechnet werden können (was gar nicht so einfach ist) und was das alles für die Demokratie und die Traditionsmedien bedeutet. Die Analyse, was Alternative Medien in der Gesellschaft für eine Wirkung entfalten können, führt das Gespräch in eine ungeahnt große Gesellschaftsdimension.

Professorin Dr. Maria J. Debre: Internationale Organisationen unter Druck | Antrittsvorlesung

Autoritäre Regime gewinnen in der internationalen Politik zunehmend an Einfluss – und damit auch ihre Rolle in regionalen und internationalen Organisationen. In ihrer Antrittsvorlesung widmet sich Maria J. Debre der Frage, wie autoritäre Regime internationale Kooperation nutzen und gestalten und damit die liberale internationale Ordnung herausfordern. Im Zentrum ihrer Forschung stehen dabei „Dictator Clubs“, regionale Organisationen, die dazu dienen, autoritäre Herrschaft zu stabilisieren, demokratische Normen zu untergraben und illiberale Werte zu verbreiten. Während regionale Zusammenarbeit normalerweise mit Demokratisierung, Frieden und Menschenrechten assoziiert wird, stellt Debre in ihrem Vortrag die Schattenseiten regionaler Kooperation in den Vordergrund. Auch große internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen oder die Europäische Union haben mit den Auswirkungen von Autokratisierung und Geopolitik zu kämpfen – manche sind dabei erfolgreich, andere verschwinden vom Radar der Mitgliedstaaten und werden aufgelöst. Im Ausblick auf ihre aktuelle Forschung beleuchtet Debre, wie internationale Organisationen effektiv mit verschiedenen Herausforderungen umgehen können und welche Rolle Autokratisierung für Entscheidungsprozesse in internationalen Organisationen, für die Entwicklung von internationalem Recht und die Verschiebung von Diskursen um Menschenrechte spielen. Maria J. Debre studierte Staats- und Politikwissenschaften an der Universität Passau, der Universität Potsdam und der Université Laval in Québec. Nach ihrem Bachelor- und Masterabschluss promovierte sie an der Freien Universität Berlin im Rahmen der Berlin Graduate School of Transnational Studies und der Kolleg-Forschergruppe „The Transformative Power of Europe“. In ihrem letzten Promotionsjahr war sie Fox International Fellow am Whitney and Betty MacMillan Center for International and Area Studies an der Yale University. In ihrer Doktorarbeit beschäftigte sie sich mit den Auswirkungen regionaler und internationaler zwischenstaatlicher Organisationen auf das Überleben autoritärer Regime. Im Anschluss an ihre Promotion arbeitete Maria J. Debre als Postdoktorandin im European-Research-Council-Projekt „,Who gets to live forever?‘ Towards an Institutional Theory on the Decline and Death of International Organizations” am Department of Political Science der Maastricht University. Zuletzt verstärkte sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin die Professur für Politikwissenschaft, insbesondere internationale Organisationen an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam.

Roderich Kiesewetter und Tim Guldimann: Wie lässt sich der Frieden in Europa sichern? | BürgerUniversität

Der US-Präsident Donald Trump bringt das Sicherheitsgefüge der Welt durcheinander. Europa kann sich im Ernstfall wohl nicht mehr auf die Hilfe der USA als Verbündeten verlassen, sondern muss sich selbst um die Verteidigungsfähigkeit kümmern. Was muss getan werden, damit Russland den Krieg nicht auf weitere Länder ausdehnen kann? Was muss Europa leisten? Und was muss Deutschland tun? Das soll Thema unserer nächsten BürgerUniversität sein. Zu Gast sind der CDU-Bundestagsabgeordnete und Sicherheitsexperte Roderich Kiesewetter und der Politikwissenschaftler und ehemalige Schweizer Diplomat Tim Guldimann. Zusammen mit den beiden Moderator:innen Dr Hendrik Groth, ehemaliger Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung, und Laura Knobloch, Vorstandsmitglied des Club of International Politics e.V., sollen die beiden Gäste der BürgerUniversität den Versuch unternehmen, eine Richtung zu skizzieren, die Europa in eine friedfertige Zukunft führen könnte.

Noah Vinzens: Von der Konzertbühne ins Kulturmanagement | Alumni Talk

Vom Konzertpianisten zum Kulturmanager – Noah Vinzens hat als ZU-Alumnus eine außergewöhnliche Karriere eingeschlagen. Im Gespräch mit AlumniOffice-Mitarbeiterin und CCM-Studentin Lea Wächter erzählt er, wie ihn das Studium geprägt hat, welche Herausforderungen er auf dem Weg zur Selbstständigkeit meisterte und warum er sich heute mit voller Überzeugung dem Kulturmanagement widmet. Ein inspirierender Einblick in die Welt der Kulturbranche, die Bedeutung von Netzwerken und den Mut, eigene Wege zu gehen.

Stefan Kesenheimer (IHK): „Für Veränderungen offen zu sein – das ist der Punkt heute“ | Sustainability Talk

In dieser Episode des Sustainability Talks im ZU Podcast sprechen wir mit Stefan Kesenheimer, Bereichsleiter Unternehmensförderung und Regionalentwicklung der IHK Bodensee-Oberschwaben. Von Herrn Kesenheimer wollten wir wissen, wie sich Unternehmen nachhaltig aufstellen können und welche Herausforderungen und Chancen es dabei gibt. Er gibt uns einen Einblick in die Innovationskraft der Region Bodensee-Oberschwaben und die aktuelle wirtschaftliche Lage der hiesigen Unternehmen. Wir diskutieren die Rolle der Kreislaufwirtschaft und nachhaltiger Mobilität sowie die Chancen der Energiewende. Was Dokumentationspflichten und Gesetze für die Unternehmen konkret bedeuten, stellt Stefan Kesenheimer anhand von zwei Beispielen vor, darunter ein persönliches Highlight seiner IHK Laufbahn. Zudem verrät er uns, welche Erwartungen er an Universitäten hat und welche Eigenschaften aus seiner Sicht Absolventinnen und Absolventen idealerweise mitbringen sollten.

Prof. Josef Wieland & SVP Emilia Bös über den Bericht der Kommission "Zukunft Lehre" | Talk

Die Zeppelin Universität hat im September 2024 die Kommission "Zukunft Lehre" einberufen, um Maßnahmen zu erarbeiten, wie die hohe Qualität der Lehre an der ZU auch zukunftsfähig bleibt. In einer Zeit, in der sich alles rasant verändert, muss eine Institution anpassungsfähig bleiben und auf neue Herausforderungen und Märkte reagieren. Professor Josef Wieland und studentische Vizepräsidentin Emilia Bös im Gespräch mit Moderator Michael Scheyer von der Universitätskommunikation über die Vorschläge, die die Kommission im Bericht macht. Was kann sofort, heute noch, ohne weitere Mühe umgesetzt werden? Und für was braucht es strategische Weitsicht und Planung? Den vollständigen Bericht der Kommission "Zukunft Lehre" finden Universitätsangehörige im ZUniverse auf der Seite des Präsidiums.

Professor Dr. Steffen Hurka: Die Komplexität von Gesetzen | Antrittsvorlesung

Wir sind täglich von zahlreichen gesetzlichen Vorschriften umgeben, die unser Leben prägen. Die Europäische Union (EU) spielt dabei eine zentrale Rolle, wobei ihre Gesetze immer zahlreicher und komplexer werden. In seiner Antrittsvorlesung untersucht Steffen Hurka die Ursachen und Auswirkungen dieser Komplexität. Was macht ein EU-Gesetz komplex, wie lässt sich diese Komplexität messen, und warum variiert sie über Zeit sowie zwischen Politikbereichen? Welche Auswirkungen hat die steigende Komplexität auf die EU-Institutionen und die Umsetzung in den Mitgliedstaaten? Steffen Hurka promovierte 2015 an der Universität Konstanz und war von 2014 bis 2019 Akademischer Rat an der Ludwig-Maximilians-Universität LMU München. 2018 wurde ihm von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) die Emmy Noether-Nachwuchsgruppe EUPLEX bewilligt, die er seit 2019 leitet. 2023 erhielt er einen ERC Consolidator Grant für das DEMOLAW-Projekt, das mit computergestützten Methoden die Designlogiken und Ursachen von Gesetzesinstabilität untersucht. Zum 1. Oktober 2024 wurde Steffen Hurka auf den Lehrstuhl für Europäische Politik an der Zeppelin Universität berufen.

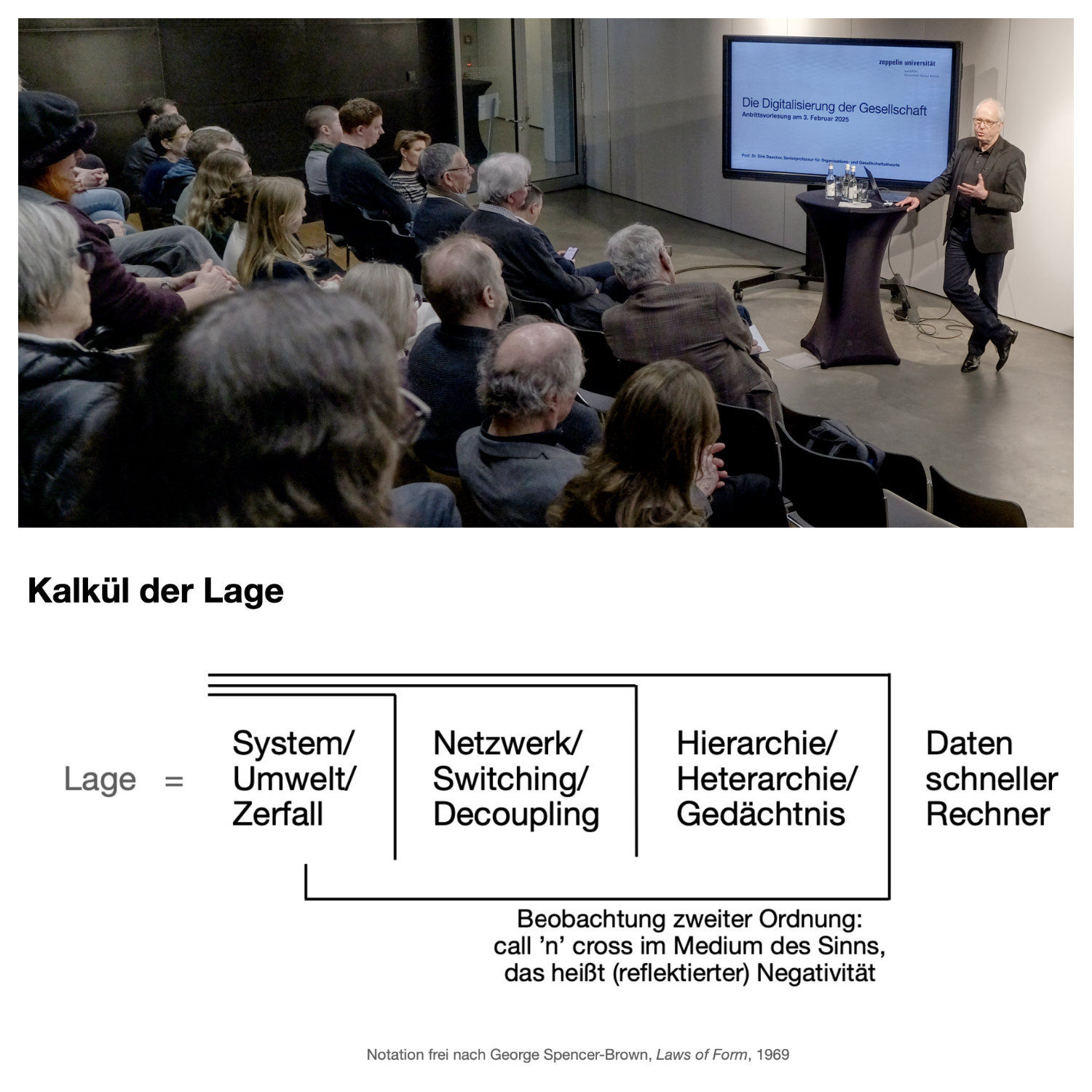

Prof. Dirk Baecker: Die Digitalisierung der Gesellschaft | Antrittsvorlesung

Die Digitalisierung eröffnet eine neue Medienepoche der menschlichen Gesellschaft. Erstmals beteiligen sich „intelligente“ Maschinen mit generativen Programmen an der Kommunikation der Gesellschaft. Die überlieferte Struktur und Kultur der Buchdruckgesellschaft ist überfordert. Die Instantaneität und Konnektivität der neuen Medien sind in der nächsten digitalen Gesellschaft nur durch eine Struktur exklusiver Netzwerke und eine Kultur symbiotischer Komplexität zu bewältigen. In den Mittelpunkt einer Organisations- und Gesellschaftstheorie rückt ein Kommunikationsbegriff, der den Gesamtzustand der Gesellschaft, aber auch jede einzelne Operation innerhalb dieser Gesellschaft bezeichnet. Eine neue Monadologie wird erkennbar, in der weder Dinge noch Menschen noch Götter die Monaden sind, sondern Ereignisse: in sich geschlossene, wenn auch vielfach verzerrende Spiegel des Universums. Dirk Baecker, promoviert und habilitiert an der Universität Bielefeld im Fach Soziologie, wurde 1996 auf den Reinhard-Mohn-Lehrstuhl für Unternehmensführung, Wirtschaftsethik und sozialen Wandel und 2000 auf den Lehrstuhl für Soziologie an der Universität Witten/Herdecke berufen. 2007 folgte er einem Ruf auf den Lehrstuhl für Kulturtheorie und -analyse an der Zeppelin Universität und 2015 einem Ruf auf den Lehrstuhl für Kulturtheorie und Management erneut an der Uni Witten/Herdecke. Dort war er von 2020 bis 2021 Seniorprofessor für Soziologie und Management, hier ist er seit 2022 Seniorprofessor für Organisations- und Gesellschaftstheorie.

Beate Pawle: „Immer dran bleiben“ – Wie Hochschulen nachhaltig werden können | Sustainability Talk

Wie macht man eine Hochschule nachhaltig? Wie kann man Studierende, Mitarbeitende und Forschende für das Thema Nachhaltigkeit begeistern? Und kann man überhaupt messen, wann eine Hochschule nachhaltig ist? Über diese und weitere Fragen sprechen wir in der zweiten Folge des Sustainability Talks mit Beate Pawle. Sie leitet den Bereich Nachhaltige Hochschule an der Fachhochschule in Dornbirn. Über ihre Arbeit spricht sie mit Dr. Fabian Sennekamp, Nachhaltigkeitsmanager an der Zeppelin Universität. Wir sprechen über die Maßnahmen, die beide Hochschulen in den Bereichen Energie, Mobilität und Wissenstransfer ergreifen, um nachhaltig(er) zu werden. Und wenig überraschend agieren beide Hochschulen nicht für sich alleine im Elfenbeinturm. Wir wagen in dieser Folge des Sustainability Talks den Sprung über den Bodensee. Trotz unterschiedlicher Rahmenbedingungen in Deutschland und Österreich sind wir auf viele Gemeinsamkeiten auf dem Weg zu einer nachhaltigen Hochschule gestoßen.

Prof. Winfried Pohlmeier: Big Data: Chancen und Herausforderungen für bessere Entscheidungen in Wissenschaft und Wirts.

Big Data stellt Wissenschaftler:innen und Praktiker:innen vor große Herausforderungen und wird häufig als potenzielle gesellschaftliche Bedrohung wahrgenommen. Die Sorge besteht darin, dass Entscheidungen durch Big Data vollständig gesteuert und determiniert werden könnten. Der Vortrag beleuchtet die Frage, ob Big Data tatsächlich zwangsläufig zu besseren Entscheidungen führt oder ob der Umgang mit großen Datenmengen neue Herausforderungen mit sich bringt, die eine datenbasierte Entscheidungsfindung in Wissenschaft und Wirtschaft erschweren. Anhand von Beispielen aus der Finanzmarktforschung wird gezeigt, wie diese Herausforderungen durch den Einsatz neuer Methoden des maschinellen Lernens bewältigt werden können. Winfried Pohlmeier studierte Wirtschafts- und Politikwissenschaften an der Universität Konstanz und der Princeton University. Er promovierte an der Universität Mannheim, gefolgt von einem Postdoc-Aufenthalt als John F. Kennedy Fellow an der Havard University. Im Jahr 1994 habilitierte er sich an der Universität Mannheim und erhielt die venia legendi für die Gebiete Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie. Im selben Jahr wurde er Professor für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie an der Universität Konstanz, den Lehrstuhl hatte er bis zu seiner Emeritierung im Frühjahr vergangenen Jahres inne. Zuletzt war er als Lehrbeauftragter an der Universität Freiburg tätig.

Dr. Joachim Landkammer: Klänge – Pausen – Blaupausen: Musikalische Fragmente | Konzert

Die Frage, was ein Kunstwerk sei, ist heute fast genauso umstritten wie die, was Kunst ist. Eines schien jedoch immer klar: ein Kunstwerk ist „fertig“, vollendet, ein rundes und geschlossenes Ganzes, und wird in einer meist sehr präzisen bestimmten Form und Ausführung vom Künstler gewollt und in die Öffentlichkeit gebracht. Von vielen Komponistinnen und Komponisten gibt es nun allerdings schriftliche Hinterlassenschaften, die diesen konventionellen Kunstwerk-Status nicht erfüllen: Skizzen, Fragmente, nur teilweise ausgeführte, „unvollendete“ Werke. Das Gesprächskonzert des artsprograms mit dem Konzertpianisten Ulrich Murtfeld präsentiert, moderiert von Joachim Landkammer, eine Reihe von solchen aus den verschiedensten Gründen „unfertigen“ Kompositionen u.a. von Franz Schubert, Robert Schumann, Franz Liszt, Claude Debussy, Arnold Schönberg und von dem vor Kurzem verstorbenen Wolfgang Rihm. Das Konzert soll dem Publikum die Frage stellen, ob an diesen im normalen Konzertbetrieb praktisch nie zu hörenden Klavierstücken vielleicht gerade durch ihre „Unfertigkeit“ besondere ästhetische Entdeckungen zu machen sind – und ob diese auf dem Notenpapier „nicht erfüllten Versprechen“ zur Frage, was heute „Kunst“ sein könnte, vielleicht mehr beitragen können als manches (ab)geschlossene Werk: „Viele Werke der Alten sind Fragmente geworden. Viele Werke der Neuern sind es gleich bei der Entstehung“ (Friedrich Schlegel). Der aus Frankfurt am Main stammende Pianist Ulrich Murtfeld tritt nach dem Klavierstudium u.a. am Mozarteum Salzburg und in Bukarest, in ganz Europa, in den USA und in Südamerika auf. Er gastierte bei internationalen Festivals wie Auftakt Alte Oper Frankfurt, den Kasseler Musiktagen, dem Musikfest Bremen, den Thüringer Bachwochen, den Festwochen Gmunden, young.euro.classic. Berlin und dem Festival 2D2N (Odessa). Seine Diskografie umfasst Werke von Beethoven, Brahms, Liszt, Farrenc, Debussy, Dutilleux und Rihm. Im August 2014 und im Juni 2017 erschienen stark beachtete CD-Einspielungen „American Recital Vol. 1 und 2“ mit Klavierwerken US-amerikanischer Komponisten aus mehreren Jahrhunderten. Weitere CDs folgten 2023 („Early Piano Works“ mit frühen Werken der gleichaltrigen Komponisten Chopin, Schumann, Burgmüller und Schuncke), sowie im Herbst 2024 ("Genius Beethoven" mit berühmten und seltener gespielten Werken des Komponisten).

Prof. Raphael Zender: Immersive Medien in der Bildung: Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten | Antrittsv.

Seit einigen Jahren wird der Einsatz von Virtual und Augmented Reality (VR/AR) in verschiedenen mediengestützten Lehr- und Lernszenarien intensiv diskutiert. Eine didaktisch sinnvolle Integration der Stärken und Schwächen dieser immersiven Medien in spezifische Lehr- und Lernsituationen ist dabei von entscheidender Bedeutung. In der Antrittsvorlesung werden die aktuellen Chancen, Herausforderungen und offenen Forschungsfragen im Bereich VR/AR-Learning aus informatischer Perspektive beleuchtet und in einen interdisziplinären Kontext eingeordnet. Raphael Zender promovierte an der Universität Rostock in der angewandten Informatik auf dem Gebiet pervasiver E-Learning-Infrastrukturen. Seitdem hat er seinen Forschungsschwerpunkt auf das Lehren und Lernen mit immersiven Bildungstechnologien wie Virtual und Augmented Reality (VR/AR) gelegt, stets mit einem interdisziplinären und praxisnahen Forschungsverständnis. Mit diesem Schwerpunkt engagiert er sich aktiv in der Gesellschaft für Informatik (GI), insbesondere als Gründer und Sprecher des interdisziplinären Arbeitskreises VR/AR-Learning sowie als Co-Sprecher der Fachgruppe Bildungstechnologien. Nach langjähriger Bereichsleitung am Lehrstuhl für Komplexe Multimediale Anwendungsarchitekturen der Universität Potsdam und einer knapp dreijährigen Vertretungsprofessur in der Didaktik der Informatik an der Humboldt-Universität zu Berlin, hat er seit Juli 2024 die ZF-Stiftungsprofessur für Systeme der virtuellen Realität an der Zeppelin Universität inne. Am neuen Lehrstuhl stehen vor allem die Forschung und Lehre zu den gesellschaftlichen Auswirkungen immersiver Medien sowie der effektive Einsatz dieser Technologien in Bildungskontexten im Vordergrund.

Prof. A. Ostermaier: Der Beitrag von Controlling und Unternehmensrechnung zu einer nachhaltigen Wirtschaft | Antrittsv.

Der Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft ist für die Zukunft der menschlichen Gesellschaft unerlässlich. Controlling und Unternehmensrechnung leisten zu diesem Übergang einen wesentlichen Beitrag. Die Unternehmensrechnung stellt Entscheidungsträgern innerhalb und außerhalb des Unternehmens Informationen bereit, die ihnen erlauben, ökologische und soziale Wirkungen in ihre Entscheidungen einzubeziehen. Dieser Gedanke trägt auch die jüngsten Vorgaben der Europäischen Union zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Um aber Unternehmen nachhaltig zu machen, bedarf es des Controllings, welches Informationsbereitstellung, Planung und Kontrolle im Unternehmen koordiniert und es auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ausrichtet. Andreas Ostermaier ist Zeppelin Professor für Sustainability Accounting und Controlling an der Zeppelin Universität. Er forscht und lehrt zu Unternehmensrechnung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Andreas Ostermaier studierte Kulturwirtschaft und Internationale Beziehungen in Passau und Straßburg und Mathematik in München. Er wurde 2011 an der Ludwig-Maximilians-Universität München promoviert und habilitierte sich 2017 an der Technischen Universität München. Vor seinem Wechsel an die Zeppelin Universität war er von 2018 bis 2024 zunächst Assistant und dann Associate Professor an der University of Southern Denmark.

Prof. Rouven E. Haschka: Evidence-based Economics and Business Science: Identifying causal effects | Antrittsvorlesung

In einer zunehmend datengesteuerten Welt ist die Fähigkeit, zwischen Korrelation und Kausalität zu unterscheiden, für eine fundierte Entscheidungsfindung in Wirtschaft und Unternehmen unerlässlich. In dieser Vorlesung werden die Prinzipien und Methoden untersucht, die evidenzbasierten Ansätzen zur Identifizierung kausaler Effekte zugrunde liegen. Wir werden die Bedeutung der Feststellung von Kausalität, die damit verbundenen Herausforderungen und die von Ökonomen und Wirtschaftswissenschaftlern verwendeten Instrumente wie randomisierte kontrollierte Studien, natürliche Experimente und ökonometrische Techniken erörtern. Durch die Hervorhebung von Anwendungen aus der Praxis wird in dieser Vorlesung betont, wie robuste kausale Inferenz zu einer effektiven Politikgestaltung, strategischen Geschäftsentscheidungen und der Weiterentwicklung der Wirtschaftstheorie beiträgt.

Wie erlebt Prof. Jan Söffner das Austauschsemester an der Stanford University | ScienceTalk

Professor Dr. Jan Söffner, Inhaber des Lehrstuhls für Kulturtheorie und -analyse an der Zeppelin Universität, wurde mit der renommierten Gerda Henkel Visiting Professorship ausgezeichnet. Vom 16. September bis 15. Dezember 2024 durfte er am Department of German Studies der Stanford University forschen und lehren. Im Podcast mit Moderator Michael Scheyer spricht Prof. Söffner darüber, wie er das Semester in Kalifornien erlebt, was für Unterschiede zwischen Deutschland und den USA existieren, wie engagiert die Studierenden hier und dort sind und wie er die US-Wahl erlebt hat. Die Gerda Henkel Stiftung und die Stanford University ermöglichen mit dieser Förderung herausragenden deutschen Geisteswissenschaftlern einen Forschungsaufenthalt in den USA. Professor Söffner wird in Stanford seine aktuellen Forschungsprojekte vertiefen und in Seminaren und Vorlesungen mit Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern diskutieren.

Fünf Jahre Amtszeit: Präsident Prof. Klaus Mühlhahn im Gespräch über die aktuelle Lage der ZU | SemesterTalk

Prof Klaus Mühlhahn ist seit fünf Jahren Präsident der Zeppelin Universität. Er kann sich noch gut daran erinnern, wie er das erste Mal einen Fuß auf einen Campus der ZU gesetzt hat. Das war nämlich mitten in der Corona-Pandemie. In dieser Phase als Präsident zu starten, könnte wohl kaum herausfordernder sein. Wie hat er die Zeit damals erlebt, wollte Michael Scheyer, Leiter der ZU-Kommunikation, von Klaus Mühlhahn wissen, dessen Amtszeit Mitte des kommenden Jahres ausläuft. An welche Highlights erinnert er sich und was hat ihn besonders gereizt, aus Berlin an den Bodensee zu ziehen? Präsident Mühlhahn hat bereits angekündigt, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Deshalb geht es in diesem SemesterTalk auch darum, was für Pläne Klaus Mühlhahn in einer zweiten Amtszeit verfolgen wird, an welchen Projekten er aktuell arbeitet und in welcher Lage die ZU sich aktuell befindet. Weitere Informationen über Prof. Klaus Mühlhahn finden sich im Internet unter: https://www.zu.de/universitaet/praesident/

Wie das Start-up Shit2Power aus Klärschlamm Energie gewinnt, erklären zwei ZU-Alumnae | PioneerTalk

Nele Pröpper, Shit2Power COO, und Nina Heine, Shit2Power Co-Founder & CEO, haben an der ZU studiert und bauen nun gemeinsam ein Unternehmen auf: Shit2Power. Klärschlamm bleibt übrig, wenn Kläranlagen Abwasser reinigen. Und dieser Klärschlamm muss teuer entsorgt werden: In Deutschland wird der tonnenweise in Lastern über die Straßen abtransportiert. Muss nicht sein. Dachte sich Nina Heine und entwickelte gemeinsam mit ihrem Co-Founder, Ingenieur Dr. Fabian Habicht, ein modulares Plug-& Play-Container-System, das es ermöglicht, Klärschlamm direkt vor Ort an der Kläranlage "energie-positiv" zu verwerten – eine Lösung, die nicht nur die Betriebskosten senkt, sondern auch die Umwelt entlastet. Das Unternehmen Shit2Power wurde gegründet. Weil das Start-up wuchs, brauchte es Verstärkung. Und die bekam Nina Heine von Nele Pröpper. Beide haben ihr Bachelor-Studium an der ZU absolviert. Wie sich die beiden kennengelernt haben, wie das System von Shit2Power genau funktioniert und in welcher Phase sich das Start-up gerade befindet, das erzählen die beiden ZU-Alumnae im PioneerTalk mit Michael Scheyer.

Professor Dr. Steffen Eckhard: Verwaltung in der Krise und Vertrauen in den Staat | Antrittsvorlesung

Die Verwaltung wächst unkontrolliert und ist dennoch überlastet. Das Vertrauen in den Staat sinkt. Die Demokratie ist angeschlagen. Diese und ähnliche Botschaften sind im öffentlichen politischen Diskurs weit verbreitet. Tatsächlich zeigt die Forschung, dass das gesellschaftliche Vertrauen in Staat und Verwaltung in den meisten Ländern über Jahre weitgehend konstant bleibt. Was sich verändert, ist die kurzfristige Zufriedenheit mit staatlichem Handeln. Der Vortrag zeigt auf, wie lokales Verwaltungshandeln die Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern beeinflussen kann und wie Verwaltungen so einen Beitrag zur lokalen Stärkung der Demokratie leisten können. Steffen Eckhard ist Professor für Public Administration & Public Policy an der Zeppelin Universität. In seiner Forschung und Lehre beschäftigt er sich mit dem Management öffentlicher Organisationen und deren Einfluss auf Politik und Gesellschaft. Steffen Eckhard hat Politik- und Verwaltungswissenschaften in Konstanz, Grenoble und Stockholm studiert. 2013 wurde er an der Universität Konstanz promoviert, 2020 folgte die Habilitation an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Von 2018 bis 2022 lehrte er als Juniorprofessor für Öffentliche Verwaltung und Organisationstheorie an der Universität Konstanz.

"Ist die EU außenpolitisch überhaupt handlungsfähig?" | Partnerepisode mit dem Bodensee Business Forum 2024

Diese Episode des ZU-Podcasts veröffentlichen wir mit freundlicher Genehmigung des Bodensee Business Forums. Am 22. Oktober 2024 fand dort eine Podiumsdiskussion mit dem Titel "Ist die EU außenpolitisch überhaupt handlungsfähig?" statt, moderiert von Journalist Ralph Sina. **{HINWEIS: Aufgrund technischer Probleme fehlen die ersten drei Minuten des Gesprächs. Es fehlen die Einleitung des Moderators und die ersten beiden Antworten von Günther Oettinger und Dr. Jörg Stratmann.} ** Diskussionsteilnehmende waren Prof. Maria J. Debre, Inhaberin des Lehrstuhls für Internationale Beziehungen an der Zeppelin Universität, Günther Oettinger, Präsident der EBS Universität für Wirtschaft und Recht, und Dr. Jörg Stratmann, CEO von Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen. Die drei Diskussionsteilnehmenden blicken darin auf die Außenbeziehungen der EU, die in den vergangenen zehn Jahren an Gewicht in der Weltpolitik gelitten haben. Wie sollte die EU sich in der Außenpolitik neu aufstellen, um politisch und wirtschaftlich weiter an erster Stelle mitspielen zu können?

"Vom Protest zum Demokratieschutz" | Partnerepisode mit dem Bodensee Business Forum 2024

Protest gehört zur Demokratie. Welche Formen von Kritik und Widerspruch sind im Rahmen des Rechtsstaates legitim? Wird je nach politischem Standpunkt mit zweierlei Maß gemessen? Gelten für Klimakleber andere Maßstäbe und Normen als für Landwirte? Das Podium diskutiert über die Herausforderungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Teilnehmende der Diskussion sind Benjamin Strasser, Staatssekretär im Justizministerium, Dr. Gerd Leipold, ehemaliger Vorsitzender von Greenpeace International, Prof. Dr. Judith Froese, Leiterin des Forschungsinstituts "Gesellschaftlicher Zusammenhalt" an der Universität Konstanz, und Dr. Mehmet Daimagüler, Antiziganismus-Beauftragter der deutschen Bundesregierung. Es moderierten die beiden ZU-Studentinnen Laura Knobloch und Chiara Trautner.

Aiman A. Mazyek – Deutsche Muslime fragen sich: Warum fremdelt Deutschland so? | BürgerUniversität

„Der Islam gehört zu Deutschland“, sagte der damalige Bundespräsident Christian Wulff am Tag der Deutschen Einheit 2010, erntete dafür viel Beifall und löste zugleich eine teils hitzige Debatte aus. Insgesamt leben aktuell rund 5,5 Millionen Muslime in Deutschland, viele von ihnen in der inzwischen dritten und sogar vierten Generation und in der Mehrheit mit deutscher Staatsangehörigkeit. Das Verhältnis bleibt gleichwohl schwierig. Muslime seien „eine der am meisten unter Druck stehenden Minderheiten im Land“, stellte der im vergangenen Jahr erschienene Abschlussbericht des Unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit im Auftrag des Bundesinnenministeriums fest, viele von ihnen erführen Ausgrenzung und Diskriminierung bis hin zu Gewalt. Darum und mehr geht es im Vortrag von und Gespräch zwischen Aiman A. Mazyek und Vizepräsidentin Forschung Professorin Dr. Anja Achtziger sowie dem ehemaligen studentischen Vizepräsidenten Amar Günther. Aiman A. Mazyek, 1969 in Aachen geboren als Sohn eines aus Syrien stammenden Ingenieurs und einer deutschen Auslandskorrespondentin, studierte nach dem Abitur Arabistik in Kairo sowie Philosophie, Ökonomie und Politische Wissenschaften in Aachen. Seit 1994 ist er Mitglied im Zentralrat der Muslime in Deutschland und von 2010 bis 2024 dessen Vorsitzender. 2003 gründete er gemeinsam mit Rupert Neudeck die Hilfsorganisation Grünhelme e.V., in der insbesondere junge Christen und Muslime weltweit beim Wiederaufbau von durch Krieg und Naturkatastrophen zerstörten Schulen helfen. Mazyek ist Mitglied der Christlich-Islamischen Gesellschaft und der staatlichen Deutschen Islam Konferenz. Er ist außerdem als Autor tätig, zuletzt erschien im Bertelsmann Verlag sein Buch „Was machen Muslime an Weihnachten? Islamischer Glaube und Alltag in Deutschland“. Aufzeichnung: Florian Burkhart | Fotos: Richard Reichel

Nervtötend oder gewinnbringend: Was die Arbeit eines Nachhaltigkeitsmanagers ausmacht | Sustainability Talk

Dr. Markus Heidak ist Senior CSR Manager bei Zeppelin Rental. Über seine Arbeit spricht er mit Dr. Fabian Sennekamp und Michael Scheyer. Wie ist das so, wenn man Nachhaltigkeitsmanager ist? Geht man anderen Menschen ständig auf die Nerven mit Verboten und Belehrungen? Oder führt man das eigene Unternehmen damit in die Zukunft und sorgt dafür, dass es auch in vielen Jahren noch ein tragfähiges Geschäftsmodell hat? Dr. Fabian Sennekamp ist der Nachhaltigkeitsmanager der ZU. Für die erste Ausgabe unseres Sustainability Talks hat er sich den Amtskollegen von Zeppelin Rental mit Sitz in Garching bei München eingeladen, um mit ihm darüber zu sprechen, was die Arbeit des Nachhaltigkeitsmanagers ausmacht. Markus Heidak findet jedenfalls, dass ein guter Nachhaltigkeitsmanager ein guter Diplomat ist. Warum er das findet, das erfahren Sie in der neuesten Ausgabe des ZU Podcasts. Weitere Informationsquellen: Mehr zur Nachhaltigkeit an der Zeppelin Universität und den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht der ZU finden Sie über den folgenden Link: https://www.zu.de/nachhaltigkeit Mehr zur Nachhaltigkeit bei Zeppelin Rental finden Sie über den folgenden Link: https://www.zeppelin-rental.de/unternehmen/nachhaltigkeit

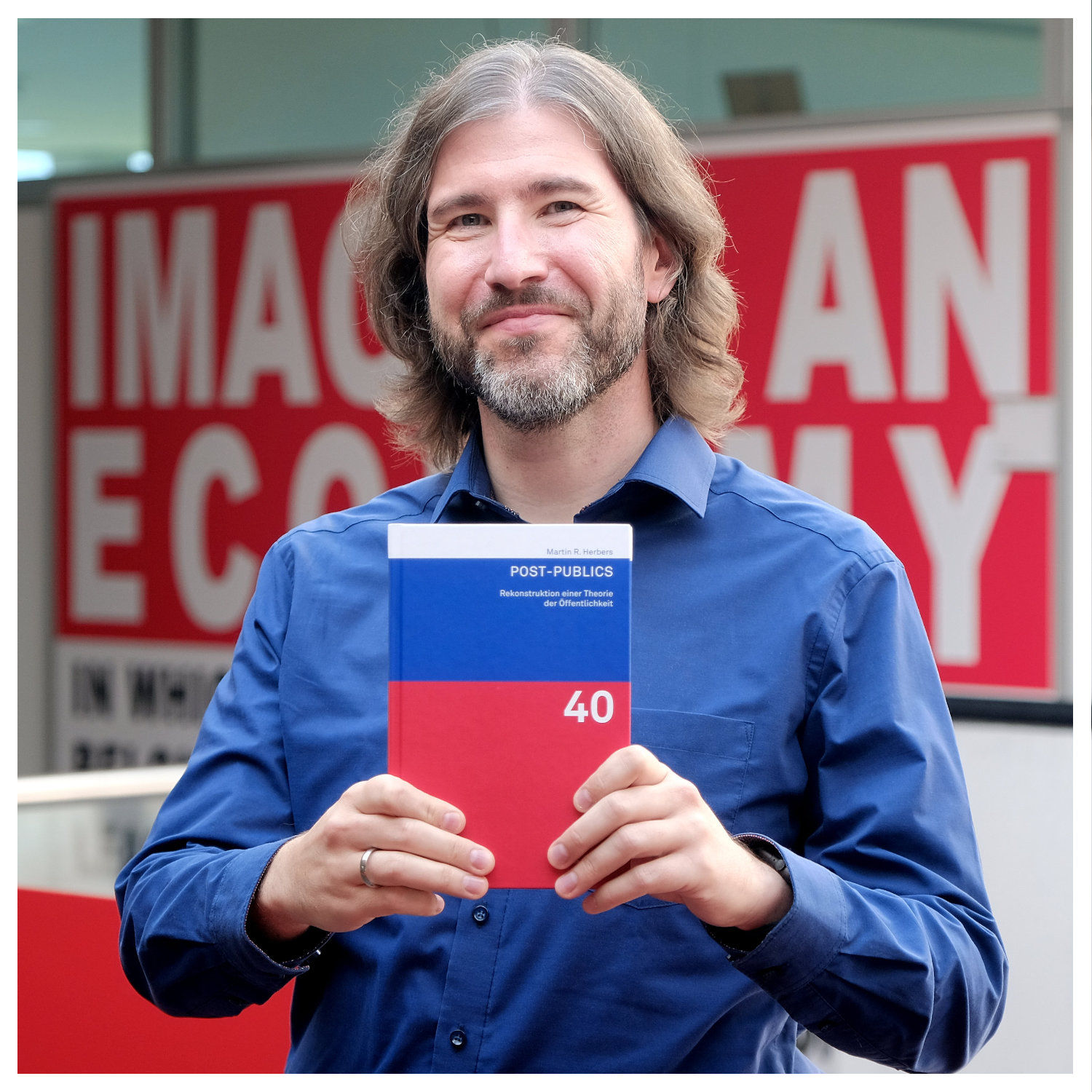

Wie entsteht Öffentlichkeit? PD Dr. Martin Herbers über sein Buch: "Post-Publics" | Science Talk

PD Dr. Martin Herbers ist Dozent der Zeppelin Universität und leitet das Zentrum für politische Kommunikation. Der Herbert von Halem-Verlag hat nun seine Habilitationsschrift verlegt unter dem Titel "Post-Publics - Rekonstruktion einer Theorie der Öffentlichkeit". Im Science Talk spricht er mit Host Michael Scheyer von der Universitätskommunikation darüber, was man früher unter der "Öffentlichkeit" verstand, wieso der Begriff für die Gegenwart nicht mehr ganz stimmig ist und warum er deshalb den Begriff und das Verständnis der Post-Publics, einer differenzierten und modernen Form kleinteiliger Öffentlichkeit, eingeführt hat. Gerade für die politische Kommunikation bietet das Konzept der Post-Publics ein neues Potenzial. Bleiben die Potenziale ungenutzt, könnten sie aber auch gefährlich werden. Nämlich für die Prozesse der politischen Meinungsbildung, die für Wahlen wie zum Beispiel die Bundestagswahl notwendig sind.

Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Ursula Münch: Gefahren für die Demokratie | BürgerUniversität

Ursula Münch ist seit 2011 Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. Um dieses Amt auszuüben, ist sie von ihrer Professur für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr München beurlaubt, die sie seit 1999 innehat. Die Forschungsschwerpunkte der Politikwissenschaftlerin umfassen Föderalismusforschung, Parteienforschung und Politikfeldanalysen. Darüber hinaus arbeitet sie zu Fragen der gesellschaftlichen Integration und des demografischen Wandels sowie zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf Politik und Gesellschaft. Einem breiten Publikum ist Ursula Münch aus Funk und Fernsehen bekannt. Als Expertin spricht sie regelmäßig über Wahlen, Parteien und politische Prozesse – in Nachrichten und Hintergrundberichten, aber auch in Talkrunden bei Anne Will, Maybrit Illner und Markus Lanz. Seit 2019 ist sie Stammgast am Sonntags-Stammtisch des Bayerischen Rundfunks, wo sie mit hochkarätigen Gästen aus Politik und Kultur über die Nachrichten der Woche diskutiert. Ursula Münch lebt in München, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Sie bezeichnet sich selbst als Wechselwählerin und ist kein Parteimitglied. Diese BürgerUniversität fand in Kooperation mit dem jährlich im Herbst stattfindenden Bodensee Business Forum statt. Dessen Organisator Dr. Hendrik Groth, Editor-at-large und früherer langjähriger Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung, hat nach dem Impulsvortrag Münchs zum Auftakt auch die Gesprächsrunde mit ihr moderiert. Aufzeichnung: Florian Burkhart | Fotos: Nicolas Bühringer

Wie geht es nach einer Gründung weiter? Gründercoach Thomas Brandt und Linus Holzmann antworten | PioneerTalk

Ein neuer PioneerTalk. Diesmal aber nicht mit Lea Heinrich, der Leiterin des PioneerPorts, sondern mit Thomas Brand, unserem Gründercoach. Was macht ein Gründercoach eigentlich so genau? Wie und womit unterstützt er die Gründer:innen an der ZU? Wir stellen Euch Thomas Brand vor und was er bislang so alles selbst gemacht hat. Das ist nämlich ziemlich spannend. Und dann geht es aber darum, wie es nach einer Gründung so weitergeht bzw. weitergehen kann? Wir sprechen mit unserem Gast Linus Holzmann darüber, wie alles anfing: mit einem Studium an der ZU. Warum hatte er sich damals dafür entschieden und was hat er während seines Studiums erlebt? Und dann wollte Host Michael Scheyer natürlich wissen, wie er und sein Geschäftspartner die Beratungsfirma HML Capital gegründet hat, welche Beratungsdienstleistungen sie anbietet und mit welchen Herausforderungen sie in der Gründungszeit konfrontiert waren. Mehr über die HML Capital erfahrt Ihr im Internet unter: https://www.hml-capital.de/

Generalleutnant und NATO-Kommandeur Alexander Sollfrank: Weil Demokratie Wehrhaftigkeit braucht

Der 75. Jahrestag der NATO bietet jedoch nicht nur Grund zum Feiern, sondern auch Grund zur Sorge. Denn sollte Donald Trump sich bei der im November anstehenden US-Präsidentschaftswahl durchsetzen und ins Weiße Haus einziehen, ist der Fortbestand der NATO ernsthaft gefährdet. Ist die Allianz für die Zukunft gewappnet? Kann Europa sich selbst schützen? Welche Rolle spielt Deutschland für die NATO und was müssen wir tun, um diesen Anforderungen gerecht zu werden? Wie wehrhaft ist Deutschland und wie viel Wehrhaftigkeit verträgt überhaupt die Demokratie? Um diese und weitere Fragen geht es unter anderem im Vortrag von und im Gespräch zwischen Alexander Sollfrank und Professor Dr. Simon Koschut, Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Sicherheitspolitik, sowie Chiara Trautner, stellvertretende Vorsitzende des Club of International Politics e.V. und studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Internationale Sicherheitspolitik. Alexander Sollfrank befehligte Truppen auf verschiedenen Ebenen, diente als Kommandeur des Kommandos Spezialkräfte (KSK), der Gebirgsjägerbrigade 23 und des Gebirgsjägerbataillons 232. Auslandseinsätze führten ihn 1993/94 nach Somalia (UNOSOM II), 2007 nach Bosnien-Herzegowina (EUFOR) und in den Kosovo (KFOR) sowie 2008/09 nach Afghanistan (ISAF). Als Stabsoffizier diente Alexander Sollfrank unter anderem im Bundesministerium der Verteidigung, im Einsatzführungskommando der Bundeswehr, im Kommando Heer sowie im Stab der damals in Sigmaringen stationieren 10. Panzerdivision. Zeitweise beriet er den Generalinspekteur der Bundeswehr in Fragen der Weiterentwicklung der operativen Führung. Seit März 2022 ist Alexander Sollfrank Kommandeur des Joint Support and Enabling Command und des Multinational Joint Headquarters in Ulm. Aufzeichnung: Florian Burkhart | Fotos: Lena Reiner

Prof. Jörn von Lucke: Unsere KI – Warum wir Bürger die KI für Staat und Verwaltung mitgestalten müssen | Studium General

Unsere KI – Warum wir Bürger die KI für Staat und Verwaltung mitgestalten müssen In einer Welt, die von Technologie und digitaler Transformation geprägt ist, nimmt Künstliche Intelligenz (KI) auch eine immer wichtigere Rolle in staatlichen Institutionen und der Verwaltung ein. Der Vortrag widmet sich der Frage, warum es von entscheidender Bedeutung ist, dass Bürgerinnen und Bürger aktiv an der Gestaltung und Entwicklung von KI-Lösungen für den öffentlichen Sektor teilnehmen. KI-Technologien eröffnen zahlreiche Potenziale für eine effiziente Erbringung öffentlicher Aufgaben und Verwaltungsleistungen. Sie bringen allerdings auch viele neuartige Überwachungsmöglichkeiten mit sich. Daher ist die Mitwirkung der Bürger bei der Entwicklung und Anwendung von KI in Staat und Verwaltung von grundlegender Bedeutung, da engagierte Bürger als Korrektiv wirken können. Bürgerbeteiligung gewährleistet so nicht nur die Einhaltung ethischer Standards und Datenschutz, sondern ermöglicht es auch die Bedürfnisse, Anliegen und Werte der Gesellschaft in den Mittelpunkt der KI-Entwicklung für eine innovative und effektive öffentliche Verwaltung zu stellen. Prof Dr Jörn von Lucke Prof Dr Jörn von Lucke ist Inhaber des Lehrstuhls für Verwaltungs- und Wirtschaftsinformatik am The Open Government Institute | TOGI an der ZU. Seine aktuellen Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich E-Government, Open Government (offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln), offenen Daten, offener gesellschaftlicher Innovation, Smart Government (Internet der Dinge und Internet der Dienste im öffentlichen Sektor; Verwaltung 4.0, Smarte Stadt), Realtime Government und Künstlicher Intelligenz im öffentlichen Sektor. Zugleich vertritt er die Interessen der Gesellschaft für Informatik e.V. im Rahmen der deutschen Aktivitäten zur Open Government Partnership.

Prof. Simon Koschut: Emotions in international Security | Antrittsvorlesung

Simon Koschut ist Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Sicherheitspolitik an der Zeppelin Universität. Seine Forschungsschwerpunkte sind internationale Beziehungen, insbesondere regionale Sicherheitsgovernance, Normen und Emotionen in der Weltpolitik. Zuvor war er DFG-Heisenberg-Stipendiat und Gastprofessor an der Freien Universität Berlin, Fritz Thyssen Fellow am Weatherhead Center for International Affairs der Harvard University, Fulbright Scholar an der San Francisco State University und Assistenzprofessor an der Friedrich-Alexander- Universität Erlangen-Nürnberg. Seine Habilitation wurde mit dem Ernst-Otto-Czempiel-Preis 2018 des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung (PRIF) für die beste Postdoc-Monographie ausgezeichnet. Sein Beitrag zu den emotionalen Grundlagen von Macht in der internationalen Politik wurde von der Sektion Internationale Beziehungen der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW) mit dem Best Paper Award gewürdigt. Im Jahr 2023 erhielt Simon Koschut für seinen Kurs „Psychology of International Diplomacy“ den Lehrpreis der Zeppelin Universität. Von 2017 bis 2020 war Simon Koschut Sprecher des DVPW-Arbeitskreises „Normforschung in den Internationalen Beziehungen“. Seit 2021 ist er Ko-Sprecher der DVPW-Sektion „Internationale Beziehungen“. Zusammen mit Prof Dr Christian von Scheve ist Simon Koschut Mitherausgeber der Buchreihe „Emotionen in Politik und Gesellschaft“ (Nomos).

Dr. Joachim Landkammer: Kammermusik von KomponistINNEN | Gesprächskonzert

Nur ein sehr kleiner Ausschnitt der in den vergangenen Jahrhunderten komponierten Werke wird heute noch öffentlich aufgeführt. Immer wieder sind die gleichen Kompositionen zu hören – und fast immer wurden sie von Männern geschrieben. Im Gesprächskonzert des artsprogram werden hingegen selten gespielte Klaviertrios der Komponistinnen Fanny Hensel, Lili Boulanger und Mel Bonis zu hören sein. Die Moderation lädt ein zum genauen Hinhören und stellt die Frage nach der „Weiblichkeit“ dieser Musik.

Prof. Matthias Weiß: Kreative KI - Wie kann Technologie kreative Prozesse unterstützen oder behindern?

Kreative KI - Wie kann Technologie kreative Prozesse unterstützen oder behindern? Neue KI-basierte Anwendungen wie Dall-E oder Chat-GPT bieten Nutzern die Möglichkeit, visuelle und verbale Inhalte erstellen zu lassen. Doch inwiefern handelt es sich dabei um kreatives Schaffen und wie beeinflusst KI die menschliche Kreativität? Mit diesen Fragen erfolgt eine kritische Auseinandersetzung in der Vorlesung. Prof Dr Matthias Weiss Prof Dr Matthias Weiss ist Inhaber des ZEPPELIN Lehrstuhls für Innovationsmanagement und Transformation an der Zeppelin Universität. Der Fokus seiner Forschungstätigkeit liegt auf der Untersuchung, wie gerade unter ungünstigen oder besonders herausfordernden Bedingungen die Kreativität und Innovationstätigkeit von organisationalen Akteuren gefördert werden können. Dies beinhaltet insbesondere Aspekte der Organisation und Förderung von Innovation im Kontext der Digitalisierung der Arbeitswelt.

Paneldiskussion: Die EU als zukunftsträchtiger Wirtschaftsstandort in Europa | PARTNEREPISODE

Gemeinsam mit Prof. Steffen Reik (SPD), Raimund Haser MdL (CDU), Kai Lücke (ZF) und Rebekka Müller (VOLT) spricht der Club of International Politics über die EU als Wirtschaftsstandort und thematisiert dabei u.a. Folgen eines Rechtsrucks auf die Wirtschaft, europäische Zusammenarbeit und neue Akzente der zu wählenden Legislative. Diese Episode ist eine Episode der Ringvorlesung "Use Your Vote", die auf dem studentischen Podcast-Kanal "Welle 20" erscheint. Wir bedanken uns für die Genehmigung, diese Episode veröffentlichen zu dürfen: www.welle20.de Weitere Informationen zur Ringvorlesung "Use Your Vote" gibt es im Internet unter folgendem Link: www.zu.de/europawahl Aufzeichnung: Florian Burkhart | Fotos: Jim Papke

Navin Narang: Path from India to an international masters program at ZU | International Talk

In our second episode, we are chatting with Navin Narang from India, who tells us how he found his way from Mumbai to Zeppelin University on Lake Constance. Navin is studying the master program International Relations & Global Politics (IRGP) and is proud to be part of the first cohort of international full time students at ZU.

We care about you - Was steckt hinter dem Claim? Präsident Prof. Klaus Mühlhahn erläutert

Das, was an der Zeppelin Universität, Friedrichshafen, zählt, bist Du: ein Mensch, eine Persönlichkeit, ein Charakter, aber auch ein Teil einer großartigen Gemeinschaft.

Parlamentarischer Staatssekretär Benjamin Strasser: Bürokratie abbauen – aber wie?! | BürgerUniversität

Ob Ärzte, Apotheker oder Architekten, Bürger, Bauern oder Banken, Kommunen, Vereine, Sozialverbände, Gewerkschaften oder Unternehmen: Sie alle klagen über zu viel Bürokratie im Land. „Sie tun es mit Recht“, stellt selbst Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann fest, spricht von einem „Bürokratie-Burn-Out“ und warnt: „Überbordende Bürokratie legt die Axt an den Stamm der Demokratie.“ Doch warum ist es so schwer, sie zu begrenzen? Und wie kann und sollte dies dennoch gelingen? Darum geht es unter anderem im Impulsvortrag von und Gespräch zwischen Benjamin Strasser und Professor Dr. Georg Jochum, Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Steuer- und Europarecht und Recht der Regulierung. Benjamin Strasser, geboren in Weingarten, studierte nach der Mittleren Reife an der Realschule am Bildungszentrum St. Konrad in Ravensburg und dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium an der Universität Konstanz Rechtswissenschaften. Nach seinem zweijährigen Referendariat am Landgericht Stuttgart sammelte er erste politische Erfahrungen als parlamentarischer Berater für den ehemaligen Justizminister Professor Dr. Ulrich Goll MdL. Seit 2017 ist er Mitglied des Deutschen Bundestags, in den er über die Landesliste der FDP einzog, und seit 2021 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Justiz. Darüber hinaus engagiert er sich seit 2019 ehrenamtlich als Präsident des Bundesmusikverbands Chor & Orchester e.V.

Prof. Richard Münch: Alle Macht den Zahlen? Die Universität im Wettbewerb um Exzellenz | Ringvorlesung ZfK 2024

In diesem Vortrag sollen drei Wesenszüge der Universität im Wettbewerb und ihre Wirkung auf die wissenschaftliche Praxis und die Offenheit der Wissensevolution untersucht werden: Die nach Wettbewerbsvorteilen strebende unternehmerische Universität, die auf betriebswirtschaftliches Qualitätsmanagement zielende Audit-Universität und die auf Drittmitteleinwerbung im großen Stil ausgerichtete strategisch planende Drittmittel-Universität. Richard Münch, Jahrgang 1945, ist Seniorprofessor für Gesellschaftstheorie und komparative Makrosoziologie an der Zeppelin Universität. Nach dem Studium der Soziologie, Philosophie und Psychologie an der Universität Heidelberg von 1965 bis 1970 lehrte er an den Universitäten Augsburg, Köln, Düsseldorf und Bamberg sowie als Gastprofessor in Göttingen, Bielefeld und Los Angeles. Er war Mitherausgeber mehrerer deutscher und amerikanischer Fachzeitschriften der Soziologie und ist Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Von der Deutschen Gesellschaft für Soziologie wurde er 2018 mit dem Preis für ein hervorragendes wissenschaftliches Lebenswerk geehrt, 2022 erhielt er den Meyer-Struckmann-Preis der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf für hervorragende geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung. **Jahresthema Academic Cannibalism** Wie könnte eine Universität aussehen, die sich nicht selbst verzehrt, sondern sich entschieden auf eine planetarische Zukunftstauglichkeit hin ausrichtet? Wie viel apollinische Ordnung braucht sie, wie viel dionysische Energie? Das Jahresthema des artsprogram und des Zentrum für Kulturproduktion 2024 schließt an die vorwiegend pessimistischen Debatten zur Lage der Universitäten an, in denen diese als „darkocracies“ (Peter Fleming), psychische Höllen oder als Orte weißer Unterdrückung beschrieben werden. Im Rahmen der Ringvorlesung wollen wir diesen Selbstbeschreibungen und ihren Effekten nachgehen, die Mechanismen der (Selbst-)Sabotage kritischen Denkens beleuchten, aber auch alternative Bildungsformate diskutieren. Im universitären Ausstellungs- und Projektraum, der White Box, wird die Bühnenbildnerin Katharina Pia Schütz ein magisch-blaues Studierzimmer einrichten, das ein künstlerisches Archiv von utopischen, gescheiterten, experimentellen und überraschenden Bildungsformaten enthält. Hierzu startet im April unter dem Titel „Blueprints for Studies“ eine Veranstaltungsreihe mit Performances, Lesungen, Film-Screenings, Konzerten, die eine künstlerisch-phänomenologische Reflektion der Strukturen, Wissens- und Sozialformen der Academia betreibt. Mehr Infos zur Ringvorlesung: https://www.zu.de/forschung-themen/forschungszentren/kulturproduktion/academic-cannibalism.php

How to solve it: Prof. Laing, was haben unsere Bürostühle mit Diversity-Management zu tun? | PARTNEREPISODE

Wie können Unternehmen diverser werden? Nach einer kurzen Podcast-Pause sind wir zurück hinter den Mikros und widmen uns einem weiteren wichtigen Thema: Diversität im Unternehmen. Arianna spricht mit Rassismusforscher und Unternehmer Prof. Dr. Lorenz Narku Laing über Strategien für effektives Diversitätsmanagement, Herausforderungen und wie Unternehmen sie überwinden können und über Chancen, die sich dadurch eröffnen. Im Podcast erklärt Prof. Laing, warum gutes Diversitätsmanagement unsere Arbeitswelt verändern kann und beleuchtet Lösungsansätze für eine diversere Zukunft. Hier geht’s zur Webseite von Vielfaltsprojekte. Vernetzt euch mit Prof. Laing auf LinkedIn. Moderation: Arianna Elsässer

Samuel, what was it like for you to come to Germany from England? | International Talk

Samuel Newman is one of the many students coming from another country to study here in Friedrichshafen. Well, the German language is tough, so why on earth would anyone want to come here? Spoiler: It's not a matter of language. It's about everything else, apparently. After all, many of the courses at Zeppelin University are in the English language anyway. So, co-host Nina Möller from the International Office at ZU and host Michael Scheyer from Communications wanted to know in the first-ever "International Talk" at ZU-Podcast what the first German word Samuel had ever heard was. And what it was like for him to arrive here in Germany for the first time. Whether his parents were happy with his decision to go abroad. And what would he recommend to students coming from abroad? Everything you need to know about your stay in Germany and hilarious stories about German culture and other cultures, you will find in our new series: International Talks. If you have any questions concerning an international study program, please let us know. We will try to find an answer and talk about it in the next episode or write you back as soon as possible.

Dr. Matthias Niedenführ, wird China nun ein nachhaltiges und umweltbewusstes Land? | Science Talk

Chinas Luft wird langsam frischer und Chinas Bäche wieder sauberer. China gibt es umweltbewusst. Aber ist da was dran oder ist das nur eine Masche? Ist diese neue Nachhaltigkeit verordnet oder ist sie vom Volk gewollt? Und wenn das Land sich übt im Umgang mit nachhaltigen Ressourcen und Produktionsabläufen, wird es dann vielleicht sogar ein Konkurrent zu Deutschland, das ja schlechthin als das Vorbild im Hinblick auf Nachhaltigkeit gilt. Host Michael Scheyer, Universitätskommunikation, spricht mit Dr. Matthias Niedenführ darüber, welche komplexen Zusammenhänge dahin führten, dass sich China grundlegend ändert in dieser Hinsicht. Es ist mit diesem Land nämlich wie immer: Es ist nie simpel, sondern immer facettenreich. Aber eines wird im Gespräch klar: Auch unsere Bäche waren einst schmutzig und auch unser Luft war sauber. Warum sollte nicht auch China in kurzer Zeit zurückfinden zu einer gesunden und lebensfreundlichen Umwelt?

Lisa Friederike Brunzel und Stanislava Schwalme gründen "Localture" | Pioneer Talk

Es gibt Menschen, die haben eine gute und anständig bezahlte Arbeit und dennoch wünschen sie sich, sich sozial stärker engagieren zu können. Gleichzeitig gibt es Menschen, die tolle Ideen für soziales Engagement haben, denen aber die Hilfe fehlt. Wie lassen sich diese beiden Probleme miteinander kombinieren und lösen? Darüber haben Lisa Friederike Brunzel und Stanislava Schwalme nachgedacht und das Start-up "Localture" gegründet. Dieses sorgt dafür, dass Unternehmen ihren Mitarbeitenden Freiraum geben, um sich sozial zu engagieren - freigestellt, aber bezahlt. Aber warum sollten Unternehmen das machen? Mitarbeitende dafür bezahlen, dass sie sich sozial engagieren? Das hat viele positive Konsequenzen, wie Lea Heinrich und Michael Scheyer im Gespräch mit den beiden Gründerinnen herausfinden. Das lohnt sich am Ende für alle: Für die Hilfsprojekte und Vereine, für die Mitarbeitenden und für die Unternehmen gleich doppelt. An welchem Punkt die beiden Frauen stehen, ob sie bald Kapital einsammeln wollen und wie es ihnen in der Gründerszene so ergeht, das erfahrt ihr alles in dieser Episode der Pioneer Talks. Mehr über Localture gibt es im Internet unter: www.localture.de

Prof. Jan Söffner: Entscheidende KI – Wann verliert der Mensch die Kontrolle? | Studium Generale

Der Vortrag stellt die Frage nach der menschlichen Kontrolle vor dem Hintergrund von drei „Was wäre wenn“-Fragen, die unsere Gegenwart beschäftigten sollten: 1) Was wäre, wenn eine Maschine ein Bewusstsein entwickelte? 2) Was wäre, wenn die Entwicklung der KI zu einer Künstlichen Allgemeinen Intelligenz, einer Alternative zur menschlichen Intelligenz fortschreitet, ohne dabei ein Bewusstsein zu entwickeln? 3) Was wäre, wenn maschinelle und menschliche Intelligenz stattdessen verschmelzen? In einem metaphorischen Sinne schon Gegenwart ist das dritte Szenario, denn täglich greifen die meisten Menschen schon längst in ihrem Denken auf künstliche Intelligenzen zurück, die umgekehrt ihre Daten sammeln und sich der menschlichen Intelligenz bedienen. Schon in dieser Kopplung stellt sich die Kontrollfrage. Das zweite Szenario einer Emanzipation der KI von der menschlichen Intelligenz scheint vor diesem Hintergrund noch fern, aber nicht unmöglich. Das erste Szenario hingehen stellt als fast schon totalen Kontrollverlust eine Alternative auf, die – so unmöglich sie auch zu sein scheint – einen Hintergrund abgibt, von dem aus die ersten beiden, wahrscheinlichen Szenarien durchleuchtet werden sollen. Transparenzhinweis: Diese Audioaufnahme ist entstanden im Augustinum in Meersburg. Sie deckt sich inhaltlich mit der Vorlesung auf dem ZF Campus, beinhaltet aber nicht die Diskussionsrunde nach dem Vortrag auf dem Campus der ZU.

Jun-Prof. Meike Lettau: Kulturaustausch als gesellschaftspolitische Intervention | Antrittsvorlesung

Meike Lettau ist seit 2022 Juniorprofessorin für Cultural & Media Policy Studies an der Zeppelin Universität. Sie forscht zu Kulturpolitik, internationalen Kulturbeziehungen und Kulturaktivismus in gesellschaftspolitischen Transformationsprozessen. Derzeit leitet sie das vom DAAD geförderte Projekt تواصل [Tawasol] Cultural Production and Policy Network, welches gesellschaftspolitische Dimensionen künstlerischer Formate untersucht und in Zusammenarbeit mit Universitäten im Libanon und in Tunesien wegweisende Bildungsprogramme im Bereich der Kulturpolitik und der internationalen kulturellen Beziehungen implementiert. Meike Lettau wurde 2019 am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim zum Thema „Künstler als Agents of Change? Auswärtige Kulturpolitik und zivilgesellschaftliches Engagement in Transformationsprozessen“ am Beispiel der arabischen Umbrüche in Tunesien promoviert. Sie war wissenschaftliche Koordinatorin des Graduiertenkollegs „Performing Sustainability. Cultures and Development in West Africa“ in Kooperation mit Universitäten in Nigeria und Ghana.

PD Dr. Martin Herbers: Politische KI – Wie verändern neue Technologien Demokratie und Öffentlichkeit? | Studium Generale

Politische KI – Wie verändern neue Technologien Demokratie und Öffentlichkeit? Die Angebote der Künstlichen Intelligenz verändern grundlegend das demokratische Zusammenleben. Vor allem das Vertrauen in die Echtheit von öffentlicher Kommunikation scheint gefährdet: Können wir sicher sein, dass ein kontroverser Debattenbeitrag auf Social Media auch tatsächlich von einer echten Person stammt oder von einer KI erstellt und verbreitet wurde? Wiederum schafft das Web3, vor allem die Blockchain-Technologie, eine Möglichkeit zur nahezu fälschungssicheren Authentifizierung von Beiträgen. So können etwa die Quellen von Nachrichten nachvollziehbar gemacht werden und möglichen Fake News entgegengewirkt werden – und auch neues Vertrauen in diese Formen der Kommunikation geschaffen werden. Die Vorlesung diskutiert das Zusammenspiel von Demokratie, Technologie und öffentlicher Kommunikation mit Blick auf diese und andere Beispiele.

Philipp Sommer und Hannes Burget sprechen über ihr Start-up: RH Bodensee | Pioneer Talk

RH Bodensee steht für Renterhilfe Bodensee. Und wie der Name schon sagt, wer die Dienste von RH Bodensee in Anspruch nimmt, bekommt Hilfe. Sie ist vor allen Dingen für diejenigen Menschen gedacht, die sich mit elektronischen Geräten nicht so gut auskennen: für ältere Menschen oder Menschen allen Alters, die noch nie mit Handys und Computern Kontakt hatten. Wie kamen die beiden Gründer aus dem PioneerPort dazu, das Start-up ins Leben zu rufen? Das wollten die Hosts Lea Heinrich und Michael Scheyer im PioneerTalk genauer wissen und fragten nochmal alles genau ab. Natürlich wollten die beiden auch wissen, wohin die Reise weitergeht. Denn sie ist noch nicht am Ende. Und siehe da: Es steht eine große Änderung vor der Türe. Aber was, das können die beiden noch nicht so richtig herausrücken. Sie geben nur einen Hinweis darauf, was bald passieren kann.

Prof. Hans Ulrich Gumbrecht: Von der Kritischen zur Künstlichen Intelligenz

Wenn wir heute von Künstlicher Intelligenz reden, so ist meist "singularity" gemeint – also eine in ihrer Selbst-Entwicklung von Menschen unabhängige Intelligenz, deren Leistungen menschliche Intelligenz überbieten. Diese Zukunftsvision löst gemeinhin Reflexe der menschlichen Kränkung und Leugnung aus – zu "singularity" soll es möglichst nicht kommen. Der Vortrag von Hans Ulrich Gumbrecht sucht nach einer weniger aufgeregten Version des Nachdenkens über das Verhältnis zwischen menschlicher und Künstlicher Intelligenz. (HINWEIS: Am Ende der Aufzeichnung fehlen etwa zwei Minuten, aufgrund technischer Probleme. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.)

Ministerin Nicole Razavi: Beschleunigen, Erleichtern, Möglichmachen: Planen und Bauen in Baden-Württemberg | BürgerUni

Kaum ein Thema bewegt die Bürgerinnen und Bürger in der Bodenseeregion so sehr wie die Frage, wie wir in Zukunft wohnen werden. Wie kann es gelingen, dass angesichts explodierender Miet- und Baukosten Wohnraum bezahlbar und Wohneigentum erschwinglich bleibt? Was folgert daraus für die Stadtentwicklung und die des ländlichen Raumes? Und wie verbindet sich dies mit den Erfordernissen des Klimaschutzes und der Wirtschaft? Darum geht es unter anderem im Vortrag von und im Gespräch zwischen Nicole Razavi und ZU-Präsident Professor Dr Klaus Mühlhahn. Nicole Razavi ist seit Mai 2021 Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen des Landes Baden-Württemberg. Geboren in Hongkong, absolvierte sie nach dem Abitur in Ebersbach an der Fils das Studium der Anglistik, Politologie und Sportwissenschaft an den Universitäten Tübingen und Oxford. Nach Stationen als Assessorin und Studienrätin am Wirtschaftsgymnasium in Feuerbach und Leiterin der Presse- und Marketingabteilung der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH (NVBW) wechselte sie in die Politik und war von 2001 bis 2006 zunächst persönliche Referentin des Staatssekretärs im Ministerium für Umwelt und Verkehr, später Leiterin des Ministerbüros und anschließend Büroleiterin des Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion. Seit 2006 ist Nicole Razavi Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis 11 in Geislingen. Bis zu ihrer Ernennung zur Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen im Mai 2021 war sie in der CDU-Landtagsfraktion unter anderem Sprecherin für Verkehr und Infrastruktur, Parlamentarische Geschäftsführerin sowie stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Im Parlament saß sie im Innenausschuss, im Petitionsausschuss, im Ausschuss für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft sowie im Verkehrsausschuss und im Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

Prof. Moritz Huber: Wie schützen wir uns Menschen und unsere Unternehmen vor Cyberangriffen der Generation X?

Die Vorlesung thematisiert die Entwicklung einer globalen Cybercrime Economy und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Es werden aktuelle Angriffsszenarien aus der Praxis vorgestellt und diskutiert. Über allem steht die Frage, welche Strategien, Konzepte und Maßnahmen erforderlich sind, um ein angemessenes Schutzniveau aufzubauen. Prof Dr Moritz Huber beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema (Cyber-)Sicherheit aus unterschiedlichen Perspektiven. Er war Team- und Bereichsleiter im Landeskriminalamt Baden-Württemberg, ist (Mit-)Gründer eines Cybersecurity-Unternehmens und lehrt an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in der Fachgruppe Informatik.

Professorin Renate Köcher: Wie entstehen Studien zur Meinungsforschung? | BürgerUniversität

Mit Deutschlands bekanntester Meinungsforscherin startet die BürgerUniversität der Zeppelin Universität (ZU) ins Herbstsemester: Zu Gast ist am Mittwoch, 8. November, ab 19.15 Uhr auf dem ZF Campus der ZU im Fallenbrunnen Professorin Dr. Renate Köcher, Geschäftsführerin des renommierten Instituts für Demoskopie (IfD) Allensbach. Wie entstehen Studien zur Meinungsforschung und welcher Methodik bedienen sie sich? Bilden Meinungsumfragen nicht nur Stimmungslagen in der Bevölkerung ab, sondern beeinflussen sie vielmehr auch? Sollten sich Entscheidungen in der Politik stärker oder doch weniger stark an Meinungsumfragen orientieren? Darum und um mehr geht es im Gespräch zwischen Renate Köcher und Professor Dr. Klaus Schönbach, Honorarprofessor für Medienwissenschaft und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates der ZU, der er zudem von 2005 bis 2008 als Professor für Medienwissenschaft und Präsidiumsmitglied angehörte.

Bachelor-Alumnus Lars Hagenlocher: Wie das ist, zwei Studiengänge parallel zu studieren | AlumniTalk

Lars Hagenlocher hat seinen CCM-Bachelor-Abschluss 2019 an der Zeppelin Universität gemacht. Nebenbei hat er aber auch noch einen Bachelor in Philosophie und Soziologie an der Universität in Konstanz gemacht. Wie das ist, zwei Studiengänge auf einmal parallel zu studieren, das erklärt er im Gespräch mit Host Michael Scheyer. Und er beantwortet die Frage, ob er das noch einmal machen würde und was er studieren würde, wenn er noch ein drittes Studium anfangen könnte. Außerdem spricht er darüber, wie es nach dem Studium für ihn weiterging, wie er das Amt als studentischer Senator erlebt und welcher Zufall ihn dazu gebracht hat, in der Kommunalpolitik aktiv zu werden. Michael Scheyer wollte dazu noch wissen, inwiefern "New Work" die Organisation des elterlichen Betriebs beeinflusst und warum sich Hagenlocher wünscht, dass noch viel mehr ZU-Alumni auch nach dem Studium noch ehrenamtlich betätigen. Foto: Lars Hagenlocher Host: Michael Scheyer

BW-Finanzminister Dr. Danyal Bayaz und ZF-CEO Dr. Holger Klein im Talk | Bodensee Youth Conference

How Does Technology Change Our Lives? Whether electromobility or autonomous driving, artificial intelligence or quantum computing: technology is changing our everyday lives at breathtaking speed. Living with these innovations will be the norm for future generations. Against this background, the Bodensee Youth Conference, organized by the ZF Group, Zeppelin University and the student Club of International Politics e.V., seeks to promote direct and open exchange between the younger generation and today's decision-makers. Listen here to the keynote speech by Baden-Württemberg's Finance Minister Dr. Danyal Bayaz and the subsequent discussion with ZF CEO Dr. Holger Klein, both of whom also took questions from the audience. Foto: Richard Reichel Produktion: Zeppelin Universität in Zusammenarbeit mit ZF

20 Jahre ZU: Die Universität als Hoffnungsmaschine | Podiumsdiskussion am Sommerfest

Prof. Armen Avanessian geht im Graf von Soden Forum als Moderator einer Podiumsdiskussion der Frage nach, was Universitäten dazu beitragen können, dass die Menschheit nicht die Hoffnung verliert. Die überaus hoffnungsvollen und alphabetisch aufgeführten Diskutanten sind: Alisa Hensel, die bald an der ZU studieren wird. Prof. Joachim Behnke, der die ZU vom Präsidium aus überblickt. Prof. Karen van den Berg, die die ZU seit der Geburt kennt. Peter Gerstmann, Siftungsratsvorsitzender der ZU-Stiftung und Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH. Rea Eldem, die ein Studium an der ZU abgeschlossen hat. Hinweis zur Werbeunterbrechung: Die Bodensee Youth Conference findet statt am 5. Oktober. Alle Informationen dazu unter: www.zu.de/byc23

ZU-Präsident Prof. Klaus Mühlhahn und SVP Amar Günther sprechen über das bevorstehende Semester | Gelegenheitstalk

Wie war der Sommer? Das wollte Host Michael Scheyer von ZU-Präsident Prof. Klaus Mühlhahn und vom Studentischem Vizepräsidenten Amar Günther wissen. Tatsächlich war bei beiden eine ganze Menge los. Und natürlich wollte Scheyer auch einen Blick in die Zukunft werfen: Was erwartet uns im Fall-Semester 2023, das am 11. September startet.

Johanna Freimuth und Hannah Kübler über ihr Start-up "KultNow" | Pioneer Talk

KultNow will Menschen Lust auf Kultur machen: Wo ist in meiner Nähe was geboten? Ob Oper, Rave, Kunstmuseum oder Theateraufführung. Alles soll vermittelt werden. Der Kulturbetrieb ist insgesamt aber noch nicht ausreichend digital organisiert, finden jedenfalls Johanna Freimuth und Hannah Kübler, zwei Studentinnen der Zeppelin Universität. Deshalb haben sie die App KultNow entwickelt und ein passendes Start-up gegründet. Die Hosts Lea Heinrich und Michael Scheyer senden diese Folge aus dem PioneerPort, dem Gründerzentrum der ZU. Und sie haben die beiden Gründerinnen Johanna Freimuth und Hannah Kübler, die im PrioneerPort angefangen haben, aus ihrem Co-Wokringspace in Berlin zugeschaltet, um darüber zu sprechen, wie sie angefangen haben, auf welche Probleme sie gestoßen sind und was die Kulturinteressierten in Bälde zu erwarten haben.

Bachelor-Alumnus Said D. Werner: Wie ist das, am MIT zu forschen? | Alumni Talk

Said D. Werner hat den ZU-Bachelor Soziologie, Politik & Ökonomie (SPE) absolviert. Aber nicht nur das, 2017 und 2018 übernahm er das Amt des studentischen Vizepräsidenten. Was er aus diesem Jahr als Vizepräsident mitgenommen hat, wie ihn die ZU insgesamt geprägt hat und wie es nach seinem Bachelor-Studium weiterging, all das erzählt Said D. Werner im ersten Talk-Format des neuen ZU-Podcasts. Host Michael Scheyer wollte außerdem von ihm wissen, wie es das war, für die FDP einen Erstwählerwahlkampf zu leiten, warum er beschloss, als wissenschaftlicher Mitarbeiter für den Bundestagsabgeordneten Thomas Sattelberger zu arbeiten und warum er sich dann doch wieder für die akademische Welt entschieden hat. War die Politik etwa so schlimm oder die Welt der Wissenschaft dann doch viel spannender? Richtig spannend ist, wie Said D. Werner den Weg von der Zeppelin Universität an das renommierte Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA gefunden hat. Dort beschäftigt er sich mit der Frage, welche Faktoren Innovationsökosysteme begünstigen. Klar, dass die Frage gestellt werden musste, was sich die ZU in Friedrichshafen vom MIT abschauen könnte. Nachträglicher Hinweis: Said D. Werner verspricht sich in Minute 34 und datiert das Buch "The World Is Flat" von Thomas L. Friedman auf das falsche Jahr. Tatsächlich ist es 2005 in den USA erschienen und 2006 in Deutschland im Suhrkamp Verlag. Wir bitten, den Irrtum zu entschuldigen.

Prof. Alexander Eisenkopf: Schieneninfrastruktur – Geld allein reicht nicht | ZU|Daily Science - Powered by Articly

Im aktuellen Koalitionsvertrag sind eine Verdopplung der Verkehrsleistung im Schienenpersonenverkehr und ein Marktanteil des Schienengüterverkehrs von 25 Prozent bis zum Jahr 2030 vorgesehen. Eine solche „Zeitenwende“ lässt sich aber nur auf der Basis einer intakten und auf den gewünschten Zuwachs ausgelegten Bahninfrastruktur darstellen. Davon sind wir in Deutschland trotz hoher Milliardenbeträge, die in den vergangenen Jahren in das Bahnsystem und speziell in die Schieneninfrastruktur gesteckt wurden, meilenweit entfernt, konstatiert ZU-Professor und Verkehrsexperte Alexander Eisenkopf.

Prof. Eva Illouz: The Emotions of Populism: The Case of Israel | Antrittsvorlesung

Als Sozialwissenschaftlerin beschäftigt sich Eva Illouz unter anderem intensiv damit, wie gesellschaftliche Faktoren menschliche Gefühle beeinflussen und welche Zusammenhänge zwischen Emotionen und Wahlentscheidungen bestehen. Als Jerusalemer Professorin erlebt sie das politische Geschehen in Israel hautnah mit und kann daher die Verschiebung der Regierung an den nationalistischen Rand präzise analysieren. „Eva Illouz gehört als Seniorprofessorin zu den neuesten Zugewinnen der Zeppelin Universität und unterstreicht ein weiteres Mal, auf welch hohem akademischen Niveau an der Friedrichshafener Universität gelehrt und geforscht wird“, sagt ZU-Präsident Professor Dr. Klaus Mühlhahn. Neben ihrer Professur an der Hebräischen Universität Jerusalem ist Illouz auch Studiendirektorin an der École des hautes études en sciences sociales (EHESS) in Paris – einer französischen Elitehochschule für Sozialwissenschaften. So ist für Soziologie-Studierende der ZU das in derselben Woche stattfindende Vertiefungsseminar von Eva Illouz ein Highlight im Studienprogramm. Es trägt den Titel: „The Politics of Love and Sexuality” – zu Deutsch: „Die Politik von Liebe und Sexualität“. Darin werden die Teilnehmenden sich mit dem Zusammenhang von Intimität und modernen Errungenschaften wie Menschenrechte und Kapitalismus auseinandersetzen.

PD Dr. Martin Herbers: Manchmal ist man sich eben einig | ZU|Daily Science - Powered by Articly

Die Kritik an der einseitigen Berichterstattung der Massenmedien hat mit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine weiter zugenommen. Doch von einer einheitlichen Meinungsbildung kann keine Rede sein, sagt ZU-Kommunikationswissenschaftler Privatdozent Dr. Martin R. Herbers.

Marcel Reif: Das Milliardenspiel – Ein Gespräch über die schönste Nebensache der Welt | BürgerUniversität

Marcel Reif begann seine Fernsehkarriere beim ZDF: zunächst als freier Mitarbeiter in der politischen Redaktion, später als Reporter und fester Mitarbeiter im Sportressort. Nach einer dreijährigen Zwischenstation beim „Sport-Spiegel“ ging er Mitte der 1990er Jahre zum Privatsender RTL. Dort wurde er Chefkommentator für Fußballspiele in der Sendung „Anpfiff“ und erlangte Bekanntheit, als er gemeinsam mit Günther Jauch den „Torfall von Madrid“ kommentierte. Kurz vor der Jahrtausendwende wechselte Marcel Reif wiederum als Chefkommentator in die Sportberichterstattung beim Pay-TV-Sender Premiere (heute Sky). Danach arbeitete er als Experte für die Sat.1-Übertragungen der Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich, als Teil der Bundesliga-Expertentalkrunde „Doppelpass“ bei Sport1 sowie als Kommentator von Champions-League-Spielen beim Schweizer Bezahlfernsehsender Teleclub (heute blue+). Während seiner über 30-jährigen Laufbahn kommentierte Marcel Reif rund 1.500 Spiele. Foto: Lena Reiner

Prof. Jarko Fidrmuc: Wenn Wohnen zu teuer wird | ZU|Daily Science - Powered by Articly

Wohnraum in Europas Metropolen ist knapp und teuer, zugleich gibt es mehr Airbnb-Wohnungen als jemals zuvor. In einem wissenschaftlichen Aufsatz haben Professor Dr. Jarko Fidrmuc, Fabian Reck und Philipp Reichle den Einfluss von Airbnb auf Miet- und Immobilienpreise in 25 europäischen Städten zwischen 2010 und 2019 untersucht. Ihre Ergebnisse zeigen, dass Homesharing zu einem signifikanten Anstieg der Miet- und Immobilienpreise in europäischen Städten beigetragen hat. Diese Effekte konzentrieren sich hauptsächlich auf die Stadtzentren, aber auch andere Stadtteile sind betroffen.

Michael Blume: Ein Vergleich der Verschwörungsmythen von deutschen Reichsbürgern und IS-Terroristen