In der Podcast Serie „Agrar Science – Wissen kompakt“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein werden regelmäßig spannende Gespräche – mit interessanten Menschen – zu aktuellen Fragen der Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung in Österreich geführt. Viele Fragen – Wertvolle Gedanken und Antworten Woran wird in der Landwirtschaft geforscht? Wie können wir uns an den Klimawandel anpassen? Was bewegt die Bäuerinnen und Bauern auf ihren Höfen? Wie optimiert man die Ökoeffizienz und reduziert den CO2-Fußabdruck? Wo liegen die Möglichkeiten und Grenzen der Digitalisierung? Wie sichern wir die regionale Lebensmittelversorgung und Biodiversität? Wer bewirtschaftet in Zukunft unsere extensiven Almen? Warum liegt uns Tierwohl besonders am Herzen? Was denkt die Jugend zur Landwirtschaft? Die Vielfalt an interessanten Themen in der Land- und Lebensmittelwirtschaft zeichnen unsere Podcasts aus. Hinweis: Die Aussagen im Podcast geben die Meinungen der Podcast-Gäste wieder und stellen nicht notwendigerweise die Ansichten oder Meinungen der HBLFA Raumberg-Gumpenstein bzw. der vorgesetzten Dienstbehörde dar. Die HBLFA Raumberg-Gumpenstein bzw. die vorgesetzten Dienstbehörde lehnt hiermit jegliche Haftung für direkte, indirekte, implizite, strafbare, besondere, zufällige oder sonstige Folgeschäden ab, die sich direkt oder indirekt aus der Nutzung der Video-Inhalte oder Podcast-Beiträge ergeben.

Alle Folgen

Folge 161: Grassilage im Fokus: Was Milchsäurebakterien wirklich bringen

Top-Grassilage ist die Basis für hohe Futteraufnahme, Leistung und Wirtschaftlichkeit auf vielen Grünlandbetrieben mit Rinder, Schafen und Ziegen. In dieser Folge von Agrar Science – Wissen kompakt spricht PD Dr. Andreas Steinwidder mit Ing. Reinhard Resch von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein über die Rolle von Milchsäurebakterien in der Grassilage-Konservierung. Wir klären, wann ein ergänzender Zusatz von Milchsäurebakterien über Siliermittel sinnvoll ist, wie sie den Gärverlauf beeinflussen, warum aerobe Stabilität immer wichtiger wird – und wo die Grenzen von Siliermitteln auf Basis Milchsäurebakterien liegen. Ein praxisnahes Gespräch für alle, die Futterqualität nicht dem Zufall überlassen wollen. 🔎 Korrektur zu Minute 23:45: Richtig heißt es „…auf Basis eines homofermentativen Milchsäurebakterien-Prinzips.“

Folge 160: Biolandwirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen – Prof. Sabine Seidel im Gespräch

In dieser Folge von Agrar Science – Wissen kompakt lernen wir Univ.-Prof. Dr. Sabine Seidel kennen, die neue Professorin für Biologische Landwirtschaft an der BOKU Wien. Gemeinsam mit Priv. Doz. Dr. Andreas Steinwidder spricht Univ.-Prof. Dr. Sabine Seidel über ihre Vision einer Landwirtschaft, die Verantwortung übernimmt – für Böden, Klima und Vielfalt des Lebens. Wir erfahren, welche Rolle Mischkulturen, digitale Modelle und KI in der Forschung der Zukunft spielen, und wie Biolandwirtschaft helfen kann, innerhalb der planetaren Grenzen zu wirtschaften. Ein inspirierendes Gespräch über Wissenschaft, Nachhaltigkeit und die Zukunft des Bio-Landbaus.

Folge 159: Absetzdurchfall: (K)Ein Ende in Sicht?! Neue Ansätze für ein altbekanntes Problem

Coli-Erkrankungen zählen zu den größten Herausforderungen in der Tierhaltung, insbesondere bei Jungtieren. In dieser Podcast-Folge mit PD Dr. Andreas Steinwidder erklärt DI Nora Durec vom Bio-Institut der HBLFA Raumberg-Gumpenstein – und Leiterin des Projekts „Zucht auf Coliresistenz“ – welche Faktoren zum Auftreten von Absetzdurchfall beitragen, ob genetische Faktoren die Tiergesundheit beeinflussen, welche Forschungsergebnisse vorliegen und welche Möglichkeiten genetische E.Coli-Resistenz eröffnen könnte. Ein spannender Blick in die aktuelle Forschung rund um ein gefürchtetes Problem.

Folge 158: Tierhaltung im Wandel: Zwischen guten Preisen und großer Unsicherheit

In dieser Folge von „Agrar Science – Wissen kompakt“ spricht PD Dr. Andreas Steinwidder mit PD Dr. Leopold Kirner von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien über die aktuellen Entwicklungen in der Schweinehaltung und der Rindermast. Trotz guter Einkommen herrscht vielerorts Unsicherheit: steigende Auflagen, volatile Märkte, gesellschaftlicher Druck und hohe Investitionskosten prägen den Alltag der Betriebe. Im Rahmen des Strategieprozesses Vision 2028+ hat Leopold Kirner gemeinsam mit Expert:innen und Landwirt:innen analysiert, welche Zukunftschancen es dennoch gibt – von Tierwohl-Innovationen über regionale Wertschöpfung bis hin zu neuen Kooperationsmodellen. Ein spannender Blick in die Zukunft zweier Branchen, die im Zentrum der öffentlichen Diskussion stehen – und dennoch oft zu wenig Gehör finden.

Folge 157: Digitale Landwirtschaft: Daten, Drohnen und Roboter sinnvoll nutzen

Die Landwirtschaft wird digital – und das nicht irgendwann, sondern jetzt. Im Podcast spricht PD Dr. Andreas Steinwidder mit DI Franz Handler, Projektleiter des Clusters Digitalisierung in der Landwirtschaft 2024–2028 und Mitarbeiter von der HBLFA Francisco Josephinum in Wieselburg, über aktuelle Entwicklungen, Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation. Von Drohnen und Satellitendaten im Grünland über smarte Bewässerung bis hin zu Datenräumen reicht die Bandbreite der Innovationen, die im Digitalisierungsprojekt erprobt und weiterentwickelt werden. Ein spannender Einblick, wie Forschung, Praxis und Technik Hand in Hand arbeiten – damit Digitalisierung am Hof nicht nur Schlagwort, sondern gelebte Realität wird.

Folge 156: Almmosaik: Wie Natur und Landwirtschaft gemeinsam Zukunft schaffen

Im Naturpark Sölktäler arbeiten Naturschutz, Landwirtschaft und Bevölkerung eng miteinander. Das Projekt „Almmosaik“ zeigt, wie gezielte Maßnahmen seltene Arten wie das Birkhuhn schützen, Almen offenhalten und gleichzeitig bäuerliche Kulturlandschaft sichern. In dieser Podcast-Folge spricht PD Dr. Andreas Steinwidder mit Biodiversitätsexpertin Julia Bauer MSc vom Naturpark Sölktäler über Herausforderungen, Erfolge und echte Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Beispielgebend, praxisnah – ein Vorbild für viele Regionen. Also: Wanderschuhe im Kopf anziehen – wir gehen rauf auf die Alm und mitten hinein in die Praxis!

Folge 155: Milch und Fleisch mit Zukunft!

In dieser Episode von „Agrar Science – Wissen kompakt“ spricht PD Dr. Andreas Steinwidder mit PD Dr. Leopold Kirner von der Agrar- und Umweltpädagogischen Hochschule über aktuelle Ergebnisse aus dem Strategieprozess Vision 2028+ des Landwirtschaftsministeriums. Im Mittelpunkt stehen zwei zentrale Bereiche der österreichischen Landwirtschaft: die Milchviehhaltung und die Mutterkuhhaltung. Wir beleuchten, wie sich Einkommen, Betriebsstrukturen und Zukunftserwartungen verändern, warum viele Landwirt:innen Planungssicherheit fordern und wo die Chancen für spezialisierte Betriebe liegen. Ein Gespräch über Herausforderungen – und über Betriebe, die mit Qualität, Weidehaltung und Innovationsgeist neue Wege gehen. Ein Muss für alle, die wissen wollen, wohin sich die österreichische Tierhaltung entwickelt.

Folge 154: Die Grünlandmischung der Zukunft – Forschung trifft Praxis

Wie gelingt eine nachhaltige, standortangepasste und ertragreiche Grünlandbewirtschaftung? In dieser Podcastfolge von „Agrar Science – Wissen kompakt“ spricht PD Dr. Andreas Steinwidder mit DI Lukas Gaier von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein über die neuesten Erkenntnisse rund um Saatgutmischungen, Sortenwahl und Grünlandmanagement. Er erklärt, warum das richtige Verhältnis von Gräsern, Leguminosen und Kräutern entscheidend ist, welche Rolle die Saatgutqualität spielt – und welche Innovationen künftig auf unsere Wiesen kommen könnten. Ein spannender Einblick in die Praxis und Forschung rund um die Grünlandmischung der Zukunft.

Folge 153: Bio aus Überzeugung: Von der Landwirtschaft in die Hotellerie

In dieser Podcast-Folge von „Agrar Science – Wissen kompakt“ trifft PD Dr. Andreas Steinwidder von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein Ulrike Retter, Gastgeberin eines der führenden Bio-Hotels Europas. Frau Retter teilt ihre persönliche Sicht auf die biologische Landwirtschaft – geprägt von jahrzehntelanger Erfahrung und Überzeugung. Schon früh hat sie den mutigen Schritt gewagt, ihren Betrieb konsequent auf biologisch, regional und saisonal umzustellen. Was hat sie damals angetrieben? Warum steht sie so entschieden hinter der biologischen Landwirtschaft? Welche Rolle spielt dabei die Zusammenarbeit mit Bäuerinnen und Bauern? Und welche Chancen sieht sie für die Zukunft? Ein Gespräch über Haltung, Herausforderungen und die eigene Vision – eine persönliche Perspektive, die zum Nachdenken über Landwirtschaft, Genuss und Verantwortung anregt.

Folge 152: Weniger Eiweiß: Schweine- und Geflügelfütterung neu gedacht

Mit der Reduktion von Sojaschrot in der Fütterung können bis zu 50 % der CO₂-Emissionen eingespart werden – ohne Leistungseinbußen. Prof. Dr. Reinhard Puntigam von der Fachhochschule Südwestfalen in Soest erklärt im Gespräch mit Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder, wie Präzisionsfütterung, heimische Eiweißquellen und der gezielte Einsatz freier Aminosäuren den Weg in eine nachhaltigere Tierhaltung ebnen. Praxisnahe Beispiele, neueste Versuchsergebnisse und ein Blick in die Zukunft der Schweine- und Geflügelfütterung – kompakt und verständlich.

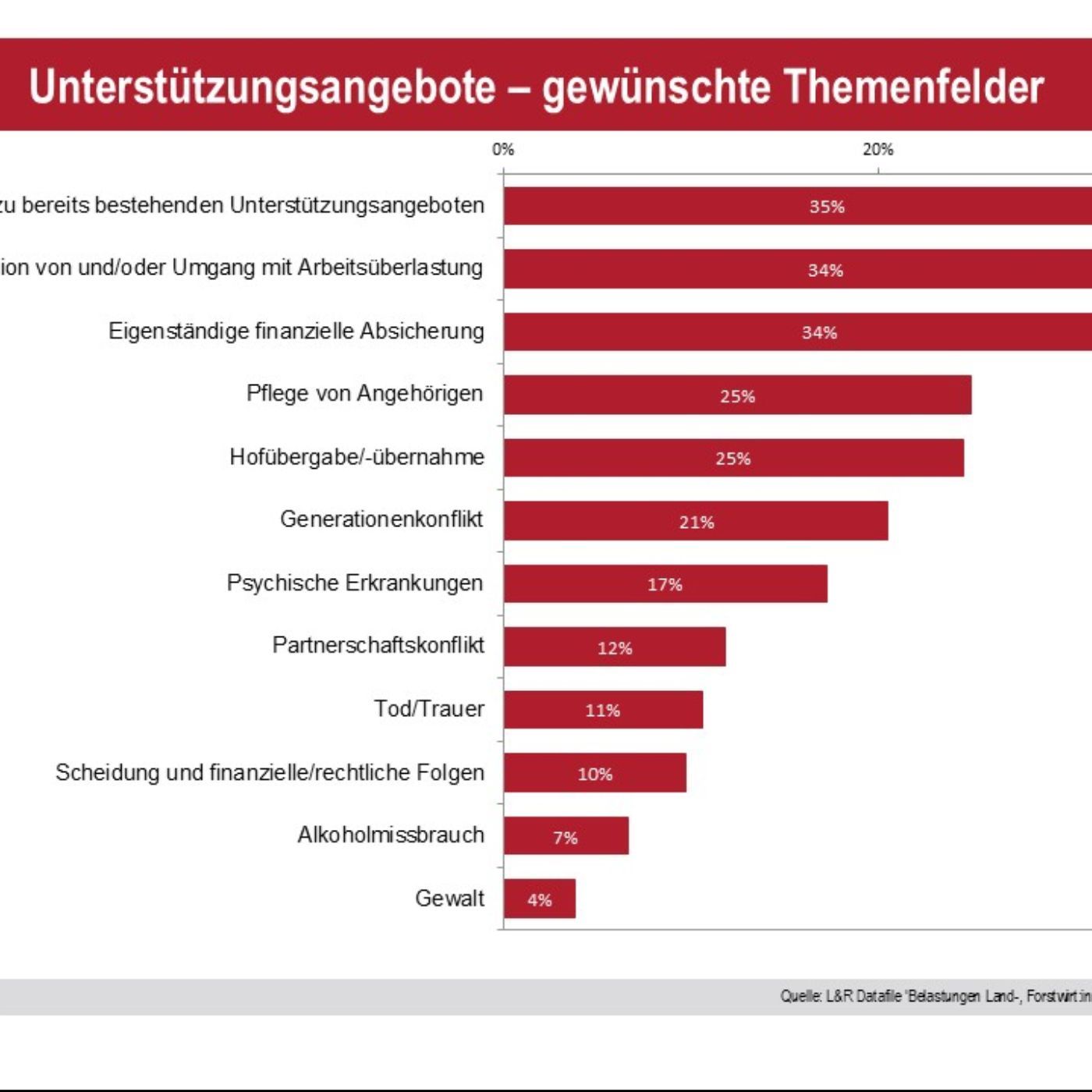

Folge 151: Gesund bleiben in der Landwirtschaft – Studie zeigt soziale und psychische Herausforderungen!

Die Landwirtschaft steht nicht nur vor ökonomischen und ökologischen Herausforderungen – sie ist auch ein Berufsfeld mit hohen psychischen und sozialen Belastungen. Eine aktuelle Studie von L&R Sozialforschung unter Leitung von Mag.a Nadja Bergmann zeigt, wie stark Landwirt:innen und ihre Familien betroffen sind, welche Stressfaktoren den Alltag bestimmen und wo Verbesserungen nötig sind. Im Podcast spricht sie über die wichtigsten Ergebnisse, die Rolle von Unterstützungsangeboten und warum psychische Gesundheit in der Landwirtschaft mehr Aufmerksamkeit braucht.

Folge 150: Hinter den Kulissen des BMLUK – Ein Blick in die Verwaltung von heute und morgen

Wie funktioniert eigentlich ein Ministerium? Welche Herausforderungen und Chancen bringt die moderne Verwaltung mit sich? In dieser Episode unseres Podcast „Agrar Science-Wissen kompakt“ wirft Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit DDr. Reinhard Mang, Sektionschef und CDO des Bundesministeriums für Land- & Forstwirtschaft, Umwelt- & Klimaschutz, Regionen & Wasserwirtschaft (BMLUK), einen Blick hinter die Türen eines Ministeriums. Von Personal und Budget über Kommunikation bis hin zu Digitalisierung und Forschung – SC DDr. Mang gibt uns exklusive Einblicke in die dynamischen Strukturen des Ministeriums, seine vielfältigen persönlichen Aufgaben. Er spricht über die Schnittstellen zwischen Verwaltung und Innovation, über die Herausforderungen bei Veränderungen in der Ressortverteilung, über die Budgetverhandlungen, die Bedeutung von Zusammenarbeit in einer großen Behörde und wie der öffentliche Dienst im digitalen Zeitalter neue Wege geht. Begleiten Sie uns auf einer spannenden Reise durch die Welt der Verwaltung. Entdecken Sie, wie das BMLUK heute arbeitet und was die Zukunft für den öffentlichen Dienst bereithält.

Folge 149: Stallbau für Jungvieh – Tierwohl und Praxis im Fokus!

Im aktuellen Podcast „Agrar Science – Wissen kompakt“ spricht PD Dr. Andreas Steinwidder mit Dr. Elfriede Ofner-Schröck von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein über ein oft unterschätztes, aber entscheidendes Thema: Die Haltung der Kälber und des Jungviehs. Von den Bedürfnissen der Tiere über moderne Haltungssysteme bis hin zu wissenschaftlichen Erkenntnissen – wir werfen einen Blick darauf, wie durchdachte Stallkonzepte die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit der späteren Milchkühe sichern können. Dazu gibt es viele praxisnahe Tipps aus der neuen ÖKL-Beratungsunterlage. Reinhören lohnt sich!

Folge 148: Waldviertler Tofu – regional, gesund & g’schmackig!

Im Waldviertel stellt Isabel Klutz gemeinsam mit ihrem Partner den „Waldviertler Tofu“ her – aus eigenem Sojaanbau, mit viel Handarbeit und in überraschend g’schmackigen Varianten. Im Gespräch mit PD Dr. Andreas Steinwidder erzählt Isabel im Podcast Agrar Science – Wissen kompakt wie sie auf die Idee kam, Tofu zu produzieren, warum er nicht nur für Veganer spannend ist und weshalb Soja unsere Böden klimafitter macht. Ein inspirierender Blick hinter die Kulissen einer jungen Landwirtin, die mit Kreativität und Durchhaltevermögen ein regionales Erfolgsprodukt geschaffen hat.

Folge 147: Wissen vernetzen, Innovation stärken: AKIS und EIP-Projekte im Fokus

In dieser Podcast-Folge spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Elisabeth Gumpenberger vom Netzwerk Zukunftsraum Land und DI Edina Scherzer von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein über das agrarische Wissens- und Innovationssystem AKIS und die Bedeutung von EIP-Projekten. Was auf den ersten Blick technisch klingt, ist in Wahrheit gelebte Innovation: Wenn Landwirt:innen, Forschung, Beratung und Bildung gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen der Landwirtschaft und des ländlichen Raums entwickeln, entstehen echte Erfolgsgeschichten. Am Beispiel von EIP-Projekten wie „Bergmilchvieh“ und „Weideinnovationen“ zeigen wir, wie aus Ideen konkrete Verbesserungen entstehen – und wie alle Interessierten Teil dieses Netzwerks werden können. Jetzt reinhören und inspirieren lassen!

Folge 146: Frisch. Regional. Unkonventionell

Was haben Sauerkraut, Selleriesalat und Kartoffeln gemeinsam? Sie alle stammen vom Familienbetrieb Hell’s in Absdorf – und tragen die Handschrift von Rudolf Hell Junior. In dieser Folge von Agrar Science – Wissen kompakt sprechen wir mit dem Gemüsebauern über Innovation in der Direktvermarktung, über die Wegbereitung durch seine Eltern, über Partnerschaften, über Handarbeit als Qualitätsversprechen, über Cole Slaw und darüber, warum Hell’s Salatzubereitungen bei den Kundinnen und Kunden besonders ankommen. Ein Gespräch über Mut, Ideenreichtum und die Zukunft bäuerlicher Lebensmittelproduktion.

Folge 145: Weg mit der Verschwendung! Wie wir Lebensmittel retten können

Jedes Jahr landen in Österreich über eine Million Tonnen essbare Lebensmittel im Müll – und das meist völlig unnötig. In dieser Podcastfolge von „Agrar Science – Wissen kompakt“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Drin Michaela Hickersberger vom Ökosozialen Forum und Drin Alexandra Gruber über das Ausmaß und die Ursachen von Lebensmittelverschwendung. Drin Michaela Hickersberger und Drin Alexandra Gruber leiten gemeinsam, das Projekt „Isst das jemand?“. Sie zeigen uns, warum wir alle Teil des Problems – aber auch Teil der Lösung sein können. Mit vielen praktischen Tipps für den Alltag, spannenden Hintergrundinfos und einem Blick auf wichtige gesellschaftliche Initiativen. Ein Muss für alle, die nachhaltiger leben wollen!

Folge 144: Almfleisch unter der Lupe – Ganzheitliche Qualität sichtbar machen

In Österreich werden jährlich hunderttausende Rinder und Schafe auf die Alm getrieben – doch ihr Mehrwert schlägt sich selten im Produktpreis nieder. In dieser Folge von Agrar Science – Wissen kompakt spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Frau DIin Christina Hell über die Ergebnisse ihrer Masterarbeit. Gemeinsam mit Frau Drin Margit Velik von der HBLFA R-G, Almwirtschaftsberaterinnen, der AMA und Praxisbetrieben wurden Daten zur Schlachtleistung und Fleischqualität von Almtieren ausgewertet und auch Versuche angelegt. Was unterscheidet Almochsen von Stieren aus Stallmast? Wie wirken sich Weidehaltung, Rasse und Fütterung auf Geschmack und Zartheit aus? Und wie könnte die Almwirtschaft künftig besser von Alm-Markenprogrammen profitieren? Ein spannender Blick in die Praxis und Wissenschaft – mit vielen Impulsen für Bäuerinnen und Bauern, Vermarktung, Politik und Konsum!

Folge 143: Aktuelles zur Blauzungenkrankheit

Die anzeigepflichtige Tierseuche Blauzungenkrankheit (Bluetongue Disease, BT) hat sich mittlerweile in Österreich ausgebreitet. Rinder, Schafe und Ziegen erkranken teils schwer und es sind auch Tierverluste zu verzeichnen. Praxisnahes Wissen um Ursachen, Hintergründe, Verbreitung sowie Bekämpfung und Vorbeuge dieser, für Menschen ungefährlichen Tierseuche stellt für Landwirte die Grundlage zum Schutz ihrer Tierbestände dar. In diesem informativen Podcast spricht Dr. Johann Gasteiner mit dem Amtstierarzt des Bezirkes Liezen, Dr. Robert Gruber über das hochaktuelle Thema Blauzungenkrankheit.

Folge 142: Weide Strategien für Steilflächen & Hutweiden

Entdecke in unserem neuesten Podcast-Beitrag von Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder wie die Grünland- und Weideexperten Dr. Wolfgang Angeringer und Stefan Bischof von der LK-Steiermark die Herausforderungen bei Steil‑ und Hutweiden praxisnah lösen. Zum Beispiel mit smarter Weideplanung, dem richtigen Weidesystem, innovativen Nachsaaten und wirkungsvollen Pflegemaßnahmen. Alle Ergebnisse sind auch in einer neuen Info-Broschüre zusammengefasst! Viele Praxistipps und spannende Beispiele aus Österreich sowie faszinierende Einblicke ins EIP-Projekt „Weide‑Innovationen“ runden diesen Podcast-Beitrag ab.

Folge 141: Kann kluges Weidemanagement Parasiten natürlich reduzieren?

Wie können Bio-Betriebe den Spagat zwischen Weidepflicht und Parasitenschutz bei Kleinwiederkäuern schaffen – auch um die chemische Entwurmung zu minimieren? Dieser Frage ist Dr. Leopold Podstatzky von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein im Rahmen eines EIP-Projekts gemeinsam mit einem Ziegenbetrieb auf den Grund gegangen. Im Podcast spricht Priv. Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit ihm über die Wirksamkeit von Kräutermischungen, die Unterschiede zwischen Kurzrasenweide und Top-Grazing und welche Managementmaßnahmen wirklich etwas bringen. Ein Beitrag voller praxisnaher Erkenntnisse und innovativer Ansätze – für alle, die Weidehaltung tiergerecht, nachhaltig und zukunftsfähig gestalten wollen.

Folge 140: Klein aber fein – ein Trend in der Landwirtschaft – die Marktgärtnerei

In dieser Folge sprechen mit dem neuen LK-Stmk. Präsidenten Andreas Steinegger über seine Vision für die bäuerlichen Betriebe – besonders jene in benachteiligten Regionen bzw. kleiner Flächen-Ausstattung. Einen spannenden Einblick in das Konzept der Marktgärtnerei gibt uns Frau DIin Hemma Loibnegger. Ein Podcast über Herausforderungen, Innovation und Mut zur Veränderung! Was braucht es, um die landwirtschaftliche Produktion in Zeiten von Klimawandel, globalem Wettbewerb und Strukturwandel abzusichern? Wie können kleine und benachteiligte Betriebe neue Wege gehen? Welche Beratung braucht es? In dieser Episode von „Agrar Science – Wissen kompakt“ begrüßt Moderator Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder zwei praxisverwurzelte Stimmen der Landwirtschaft: Andreas Steinegger, seit kurzem Präsident der Landwirtschaftskammer Steiermark, spricht über seine Vision und neue Schwerpunkte in der Beratung – insbesondere für Betriebe mit geringer Flächenausstattung. DIin Hemma Loibnegger, Leiterin des Gartenbaureferats der Landwirtschaftskammer Steiermark, stellt Chancen im Konzept „Marktgärtnerei“ vor – eine kleinteilige, diversifizierte Gemüseproduktion mit großer Nähe zum Konsumenten. Gemeinsam diskutieren wir, wie innovative Ansätze helfen können, Landwirtschaft resilient und zukunftsfähig zu gestalten. Hören Sie hinein!

Folge 139: Der Grüne Bericht – Zahlen, Fakten und ihre Bedeutung für die Landwirtschaft

Einblicke in den Grünen Bericht des Bundes – Was die Zahlen über die wirtschaftliche Situation unserer Landwirtschaft wirklich sagen. Der Grüne Bericht ist eines der wichtigsten agrarpolitischen Dokumente in Österreich – jährlich liefert er einen fundierten Überblick über die wirtschaftliche Situation der heimischen Landwirtschaft. In dieser Podcastfolge spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit DI Otto Hofer vom BMLUK, der den gesetzlichen und inhaltlichen Rahmen erläutert, und mit DI Franz Fensl von der LBG Österreich, der die praktischen Aspekte der Datenerhebung durch Buchführungsbetriebe beleuchtet. Warum braucht es den Grünen Bericht überhaupt? Wer steht hinter den Zahlen? Wie wird man Buchführungsbetrieb – und was sagen die aktuellen Daten über die Einkommensentwicklung, Betriebsstruktur und Zukunft der Landwirtschaft? Ein spannender Blick hinter die Kulissen agrarischer Statistik – informativ, verständlich und kompakt. Hören Sie hinein!

Folge 138: Mehr als ein Siegel: Bio als Zukunftsmodell

Was bedeutet Bio eigentlich wirklich – und warum ist es weit mehr als nur ein Etikett im Supermarktregal? In dieser spannenden Folge von Agrar Science – Wissen kompakt der HBLFA Raumberg-Gumpenstein spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit der Bundesobfrau von BIO Austria Mag. Barbara Riegler, über die Kraft der biologischen Landwirtschaft: über Herausforderungen und Chancen, über Politik und Innovation, über junge Menschen und große Visionen. Ein Gespräch über Verantwortung, Qualität – und darüber, warum Bio für uns alle Zukunft hat.

Folge 137: Almen erhalten - aber wie?

Almen sind nicht nur idyllische Landschaften, sondern lebenswichtige Ökosysteme und wichtige Wirtschaftsräume. Doch Klimawandel und falsches Weidemanagement gefährden diese Kulturlandschaften zunehmend. Im Podcast-Gespräch von Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder erklärt DI Siegfried Steinberger, Almweideexperte und Mitarbeiter der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, wie das „magische Dreieck der Almwirtschaft“ mit rechtzeitigem Auftrieb, angepassten Tierzahlen und gelenkter Weideführung zum nachhaltigen Erhalt unserer Almen beiträgt. Kommen Sie mit auf die Alm und hören Sie hinein! Tipp: Die Podcast-Inhalte können auch in einer aktuellen ÖAG-Broschüre nachgelesen werden!

Folge 136: Landschaft sichern und (wieder) beleben

In dieser Sonderfolge von „Agrar Science – Wissen kompakt“ feiern wir 30 Jahre Vegetationsmanagement an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. Mit drei hochkarätigen Gesprächspartnern werfen wir einen Blick zurück auf zentrale Innovationen der ökologisch hochwertigen Begrünung – und nach vorn auf die kommenden Herausforderungen der Rekultivierung und Renaturierung. Warum regionale Wildpflanzenmischungen die Zukunft sind, wie Biodiversität zur Lebensversicherung unserer Kulturlandschaften wird und welche Rolle technische Verfahren im Naturschutz spielen – all das hören Sie in diesem spannenden Podcast-Special von Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Dr. Bernhard Krautzer (Spezialist für standortangepasste Begrünung, Grünlandmanagement und Wildpflanzenvermehrung und Leiter des Instituts für Pflanzenbau- und Kulturlandschaftsforschung an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein), DI Christian Tamegger (Leiter der Sparte „Neues Grün“ der Kärntner Saatbau) und Dr. Christian Uhlig (Geoökologe und Biodiversitätsforscher mit langjähriger Erfahrung in Norwegen).

Folge 135: Grünland gestern – heute – morgen.

35 Jahre Futterpflanzenzüchtung an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein – ein Anlass zum Feiern, aber auch zum Weiterdenken: Wie können wir unser Grünland fit für Klimawandel, Biodiversität und Ertrag machen? In dieser Sonderfolge von Agrar Science – Wissen kompakt der HBLFA Raumberg-Gumpenstein lädt Moderator Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder vier herausragende Persönlichkeiten aus Forschung, Praxis und Beratung zum Gespräch ein. Bernhard Krautzer, Leiter Institut für Pflanzenbau- und Kulturlandschaftsforschung (HBLFA Raumberg-Gumpenstein), Agrarwissenschaftler mit langjähriger Erfahrung zu standortangepasster Begrünung, Grünlandmanagement und Saatgutproduktion. Univ.-Doz. Dr. Erich M. Pötsch, Wissenschaftlicher Leiter (a.D.) der Abteilung für Grünlandmanagement und Kulturlandschaft an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, DI Peter Frühwirth, Langjähriger Grünlandreferent an der LK OÖ, Unterstützer des Aufbaus der Internet-Plattform lk-online, Erwerbsimker und einer der Väter der Sämereienvermehrung in Österreich. Giovanni Peratoner, Leiter des Fachbereichs Berglandwirtschaft am Südtiroler Versuchszentrum Laimburg, Gemeinsam werfen sie einen Blick zurück – und vor allem nach vorn: Welche Sorten brauchen wir morgen? Was lehrt uns die Vergangenheit? Und wie gelingt das Zusammenspiel von Innovation, Standortanpassung und ökologischer Verantwortung? Freuen Sie sich auf inspirierende Stimmen, praxisnahe Einblicke und visionäre Gedanken rund um die Zukunft der Grünlandwirtschaft im Alpenraum. Jetzt reinhören – und mitreden, wenn es heißt: Grünland – quo vadis?

Folge 134: Künstliche Intelligenz - Chancen und Herausforderungen

In dieser Episode von „Agrar Science-Wissen kompakt“ spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Univ.-Prof. Dr. Horst Bischof, Rektor der Technischen Universität Graz und ausgewiesener Experte für Artificial Intelligence und KI, über spannende Einblicke in die Welt der KI. Er erklärt verständlich, was sich hinter dieser Technologie verbirgt, diskutiert internationale Entwicklungen und erläutert die wirtschaftlichen Hintergründe von KI-Anwendungen wie ChatGPT. Außerdem erfahren Sie, welche Vor- und Nachteile der KI-Einsatz in der Bildung hat und wie KI bereits heute in der Landwirtschaft verwendet wird. Wir sprechen auch darüber „wo die Reise mit KI hingehen könnte und wie hoch die Reisegeschwindigkeit ist“. Hören Sie hinein!

Folge 133: Top Qualität bei Maissilage sichern

Maissilage wird immer wichtiger für die Fütterung in Rinderbetrieben, doch Qualität und Lagerung stellen oft große Herausforderungen dar. In unserer Podcast-Episode von Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder gibt Ing. Reinhard Resch von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein wertvolle Tipps und Einblicke, wie man durch richtige Sortenwahl, optimale Erntezeiten und -technik, richtige Verdichtung und gezielten Siliermittel-Einsatz höchte Qualitäten erziehlt und Futterverluste minimiert. Aktuelle Ergebnisse aus dem LK-Silageprojekt 2024 zeigen, wo es in der Praxis hakt und wie es besser laufen könnte. Ein Muss für alle, die mehr aus ihrer Maissilage herausholen wollen!

Folge 132: Hofnachfolge neu gedacht

Alle landwirtschaftlichen Betriebe müssen sich früher oder später mit dem Thema Hofnachfolge auseinandersetzen. Immer öfter gibt es keine Nachfolge in der Familie, wer übernimmt also den Hof? Andersherum gibt es viele Landwirt:innen – seien es weichende Erb:innen oder Neueinsteiger:innen –, die gerne eine Landwirtschaft weiterführen wollen. Wo finden sie also Hofübergeber:innen, die eine Nachfolge suchen? Genau hier setzt der Verein Perspektive Landwirtschaft an. Mit innovativen Ansätzen, wie einer digitalen Plattform, die Räume der Begegnung zwischen Suchenden und Übergebenden schafft. Aber auch analog, im Rahmen von Veranstaltungen, bietet er die Möglichkeit des Kennenlernens beim Speed-Dating. Der Verein unterstützt Hofübergebende und Hofsuchende mit Informationen und schafft Räume für Austausch und das Finden zueinander. Die Bildungsarbeit des Vereins wird vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Klima und Umwelt u.a. aus Mitteln des Fonds "Ländliche Entwicklung" finanziert. Geschäftsführerin Margit Fischer erläutert im Podcast „Agrar Science - Wissen kompakt“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, worauf es bei einer erfolgreichen Hofübergabe ankommt, warum frühzeitige Planung entscheidend ist und wie man das passende „Match“ für seinen Betrieb findet.

Folge 131: Futteranalysen – Der Schlüssel zur optimalen Fütterung!

In der aktuellen Podcast-Folge von 'Agrar Science – Wissen kompakt' dreht sich alles um die Bedeutung von Futteranalysen für die bedarfsgerechte Fütterung von Nutztieren. DI Gerald Stögmüller, Leiter des Futtermittellabors Rosenau und Fütterungsreferent bei der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, erklärt, warum die Analyse von Nährstoffen, Mineralstoffen und Hygienekriterien essenziell ist und wie Landwirte durch gezielte Probenziehung die Futterqualität verbessern können. Erfahren Sie mehr darüber, welche Futterproben wann und wie genommen werden sollten, um Mängel frühzeitig zu erkennen und die Tiergesundheit zu fördern. Jetzt reinhören und wertvolle Tipps mitnehmen!

Folge 130: Neue Wege am Hof entdecken

Jede Veränderung beginnt mit dem Mur, Neues auszuprobieren. Doch wie findet man innovative Ideen, die wirklich zum eigenen Hof passen? Johanna Mostböck, erfahrene Beraterin der lk-projekt niederösterreich I Wien GmbH, zeigt im Podcast-Gespräch mit Priv.Doz. Dr. Andreas Steinwidder von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, wie landwirtschaftlcihe Betriebe erfolgreich neue Wege einschlagen können. Von der ersten Ideen über die gezielte Planung bis hinzu erfolgreichen Umsetzung und dem Umgang mit Hindernissen gibt sie wertvolle Tipps. Erfahren Sie, wie Veränderungen aktiv gestaltet werden können und welche Unterstützungsmöglichkeiten es dafür gibt. Lassen Sie sich inspirieren, neue Wege auf dem Hof mutig und gut begleitet zu gehen!

Folge 129: Landwirtschaft & EU - wie und was Brüssel wirklich entscheidet

Was hat die EU mit unserem Alltag zu tun? Warum sind die Entscheidungen in Brüssel für die österreichische Landwirtschaft so wichtig? Und wie funktioniert eigentlich der politische Prozess hinter den großen Verordnungen und Richtlinien? In dieser Podcast-Episode von Argrar-Science: Wissen kompakt der HBLFA Raumberg-Gumpenstein spricht Andreas Steinwidder mit Verena Scherfranz, Vertreterin der Landwirtschaftskammer Österreich im EU-Büro in Brüssel. Sie erklärt, wie EU-Gesetze entstehen, welche Rolle Lobbying spielt und warum die Landwirtschaft eine starke Stimme in Brüssel braucht. Außerdem werfen wir einen Blick auf die EU-Wahlen 2024, die neue Zusammensetzung des Parlaments und die Auswirkungen auf die Agrarpolitik der nächsten Jahre. Freut euch auf spannende Einblicke, verständliche Erklärungen und eine Einschätzung dazu, was auf die Land- und Forstwirtschaft in Europa zukommt. Jetzt reinhören!

Folge 128: Saisonale Abkalbung - Chance für die Mutterkuhhaltung?

Global betrachtet setzen viele Mutterkuhbetriebe auf saisonale Abkalbung. Welche Vorteile bringt dieses System für Tiergesundheit, Wirtschaftlichkeit und Arbeitsorganisation? Könnte die saisonale Abkalbung auch in Österreich weiter ausgebaut werden? In dieser Podcast-Folge spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Johann Häusler, Experte für Mutterkuhhaltung an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein und Mitautor der aktuellen ÖAG-Info-Schrift zur saisonalen Abkalbung, über die Hintergründe, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren dieses Managementsystems. Erfahren Sie, wie sich der optimale Abkalbezeitraum bestimmen lässt, welche Rolle der Deckstier spielt und wie saisonale Abkalbung die Vermarktung von Jungrindern beeinflusst. Dieser Beitrag ist besonders praxisnah, fundiert und enthält wertvolle Tipps für alle, die ihre Mutterkuhhaltung effizienter gestalten möchten!

Folge 127: Berglandwirtschaft: Zukunft gut überlegt gestalten!

Bergbauernbetriebe stehen vor besonderen Herausforderungen – vor allem, wenn es um Betriebsentscheidungen und Hofübergaben geht. Welche Erwerbsform passt? Wo liegen die Stärken des Betriebs? Welche Alternativen gibt es, und wie könnten Kooperationen helfen? Wo kann ich mich informieren? Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt der aktuellen Folge von „Agrar Science-Wissen kompakt“ der HBLFA Raumnberg-Gumpenstein. Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder spricht mit Mag. Martin Karoshi, Experte für Betriebswirtschaft, über erfolgreiche Betriebsmodelle, wirtschaftliche Strategien, Voraussetzungen für erfolgreiche Betriebsführung und zukunftsfähige Entscheidungen. Dabei bringt Mag. Karoshi nicht nur sein über Jahre aufgebautes Fachwissen ein, sondern auch wertvolle Erfahrungen aus seinem eigenen Bergbetrieb. Jetzt reinhören und wertvolle Impulse für die Zukunft der Berglandwirtschaft mitnehmen!

Folge 126: Qualität der Einstreu bei Pferden im Auge behalten

Obwohl die Einstreu von Pferdeboxen zur täglichen Routine der Pferdehalter:innen gehört, wird die Frage der Qualität der verwendeten Materialien wie Stroh, Streu, Sägespäne, Waldboden u.a. oft unterschätzt. Aktuelle mikrobiologische Strohanalysen zeigten, dass ein Drittel der untersuchten Proben bedenklich und ein weiteres Drittel mikrobiologisch verdorben waren. In dieser Folge von „Agra Science-Wissen kompakt“ spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Ing. Reinhard Resch von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. Ing. Resch hat einen neuen Bewertungsstandard für Pferdeeinstreu entwickelt und gibt wertvolle Einblicke in die wichtigsten Kriterien, Gesundheitsrisiken und praktische Tipps zur Qualitätssicherung. Neuer Bewertungsschlüssel für Pferde-Einstreu Die verfügbaren Bewertungsverfahren gingen bisher zu wenig auf wichtige Merkmale wie z.B. Art der Einstreu, Innen-/Außenlager, Partikellänge, Saugfähigkeit, Giftpflanzen, Vorratsschädlinge, Stroh-/Streuaufnahme u.a. ein. Daher wurde für Pferdehalter:innen der neue „ÖAG-Schlüssel Praxisbewertung Stroh/Einstreu für Pferde“ unter Berücksichtigung der grobsinnlichen Bewertung von Eigenschaften wie Staubigkeit, Geruch, Farbe/Aussehen, Griff/Struktur und Verunreinigungen entwickelt. Zusätzlich zur Sinnenprüfung dient die mikrobiologische und die chemische Laboranalyse der genaueren Abklärung von Qualitätsmängeln z.B. in punkto Lagerverpilzung (Schimmelpilze) und mikrobiell gebildeter Giftstoffe (Mykotoxine). Jetzt reinhören und mehr über die optimale Einstreu für Ihr Pferd erfahren!

Folge 125: Süßkartoffel und Kartoffel in der Bio-Landwirtschaft im Vergleich

In dieser Folge von 'Agrar Science – Wissen kompakt' der HBLFA Raumberg-Gumpenstein dreht sich alles um zwei Kulturen, die auf den ersten Blick viel gemeinsam haben, aber sich dennoch wesentlich unterscheiden – Süßkartoffeln und Erdäpfel. Im Gespräch von Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder beleuchtet DI Daniel Lehner vom Bio-Institut der HBLFA Raumberg-Gumpenstein die wesentlichen Unterschiede in der Anbautechnik, die Herausforderungen bei der Kulturführung, Ernte und Lagerung und die wirtschaftlichen Perspektiven im Bio-Anbau. Warum Süßkartoffeln gerade jetzt in Österreich gefragt sind und was es braucht, um beide Kulturen nachhaltig zu kultivieren – das erfahren Sie in diesem spannenden Gespräch!

Folge 124: Social Media und Landwirtschaft – Richtige Kommunikation ist wichtig!

In dieser Folge in unserem Podcast „Agrar-Science Wissen kompakt“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein widmen wir uns dem wichtigen Thema Kommunikation: Welche Effekte haben digitale Medien und Social Media auf das Kaufverhalten der Konsument:innen, insbesondere im Bereich Lebensmittel und Landwirtschaft? Was wünschen sich Konsument:innen und wie können Direktvermarkter davon profitieren? Wie müssen wir mit der Gesellschaft kommunizieren? Wir werfen auch einen Blick auf die Kommunikationsplattform StadtLandTier, die Fakten und Mythen rund um die Nutztierhaltung auf Social Media beleuchtet und spannende Einblicke direkt aus dem Stall liefert. Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder spricht dazu mit Stefanie Zottl, Medienexpertin und Projektleiterin von StadtLandTier. Frau Zottl erklärt uns, warum Social Media besonders bei jungen Konsument:innen so populär ist und wie landwirtschaftliche Betriebe diese Kanäle effektiv nutzen können. Seien Sie dabei und erfahren Sie mehr zur digitalen Kommunikation!

Folge 123: Silagequalität in der Praxis: Ergebnisse & Empfehlungen

Die Qualität der Silage ist ein entscheidender Faktor für eine wirtschaftliche und leistungsstarke Fütterung mit gesunden Tieren. Doch wie steht es um die Silage in der Praxis? Welche Trends zeigen sich in den aktuellen Analysen des LK-Silageprojekts, und welche Maßnahmen können Bäuerinnen und Bauern ergreifen, um Futterverluste zu minimieren und die Silagequalität zu optimieren? In unserem Podcast „Agrar Science – Wissen kompakt“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit dem HBLFA-Experten Ing. Reinhard Resch über die neuesten Ergebnisse und Erkenntnisse daraus. Ing. Resch gibt im Podcast zahlreiche praxisnahe Empfehlungen für die kommende Silierperiode. Jetzt reinhören und von fundiertem Expertenwissen profitieren!

Folge 122: ÖPUL: Nachhaltige Landwirtschaft seit 30 Jahren

Jahren prägt dieses Programm die Landwirtschaft in Österreich und verbindet nachhaltige Bewirtschaftung mit gezielter Abgeltung von Umweltmanagement-Leistungen unserer Bäuerinnen und Bauern. Doch was steckt hinter dem ÖPUL? Warum ist es so wichtig für die österreichische Landwirtschaft? Welche Ziele verfolgt es, wie hat sich das Programm m Laufe der Zeit verändert – und vor allem: Wie sieht die Zukunft aus? In unserer aktuellen Podcast-Folge sprechen wir mit DI Lukas Weber-Hajszan vom Ministerium für Land- & Forstwirtschaft, Klima- & Umweltschutz, Regionen & Wasserwirtschaftüber die Entstehung und Entwicklung des ÖPUL, seine Bedeutung für Umwelt und Landwirtschaft, die Herausforderungen und die mögliche Zukunft. Hört Sie hinein und erfahren Sie mehr über eines der wichtigsten Instrumente für eine nachhaltige Landwirtschaft in Österreich!

Folge 121: Unser Essen, unsere Verantwortung – Ernährungssouveränität als Menschenrecht!

Wie hängen unser Konsum, die Klimakrise und die Rechte von Bäuerinnen und Bauern weltweit zusammen? Warum ist Ernährungssouveränität ein Menschenrecht – und welche Hebel haben wir, um eine nachhaltige Zukunft mitzugestalten? In dieser Folge von „Agrar Science – Wissen kompakt“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Margareta Moser, MA vom Welthaus Graz. Frau Moser leitet das Welthaus-Projekt Alianza Österreich–Argentinien, begleitet Projekte in Brasilien und Senegal und erklärt, warum globale Probleme globale Lösungen brauchen. Erfahren Sie, welche Herausforderungen bäuerliche Betriebe weltweit bewältigen müssen, wie nachhaltige Landwirtschaft funktioniert und warum bewusster Konsum mehr verändert, als viele denken. Jetzt reinhören – für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und globale Gerechtigkeit!

Folge 120: Fairness in der Lebensmittelkette: Herausforderungen und Lösungen

Seit drei Jahren setzt sich das Fairness-Büro für gewerbliche Lebensmittelproduzenten:innen, Verbände, Erzeugergemeinschaften, Genossenschaften sowie Bäuerinnen und Bauern ein, die von unfairen Handelspraktiken betroffen sind. Der aktuelle Fairness-Bericht 2024 zeigt, dass es nach wie vor Ungleichgewichte in der Lebensmittelkette gibt. Die Zahl der Beschwerden ist sogar gestiegen! Harte Preisverhandlungen, unfaire Verträge und fehlende Alternativen sind am Lebensmittelmarkt leider weiter ein Thema. Das Fairness-Büro bietet kostenlose und anonyme Hilfe für Betroffene an. Im aktuellen Podcastbeitrag spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mir Dr:in Doris Hold und Mag. Johannes Abentung vom Fairnessbüro über die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Fairness-Berichts 2024, aktuelle Herausforderungen und notwendige Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit in der Lebensmittelkette. Hören Sie hinein und erfahren Sie auch, wie jeder von uns zu mehr Fairness im Lebensmittelbereich beitragen kann!

Folge 119: Lahmheiten bei Milchkühen – Ursachen, Folgen, Lösungen

Lahmheiten im Rinderstall zählen zu den häufigsten und wirtschaftlich bedeutendsten Erkrankungen in der Milchviehhaltung. Sie beeinträchtigen nicht nur das Wohlbefinden der Tiere, sondern wirken sich auch negativ auf Milchleistung, Fruchtbarkeit und die Wirtschaftlichkeit des Betriebs aus. Doch wie erkennt man Lahmheiten frühzeitig? Welche Ursachen stecken dahinter, und welche Maßnahmen helfen, das Problem zu minimieren?

Folge 118: Ernährung der Zukunft – Insektenburger & Laborfleisch?

In dieser spannenden Folge des Podcast „Agrar Science-Wissen kompakt“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Dr. Fritz Treiber vom Institut für Molekulare Biowissenschaften an der Karl-Franzens Universität Graz, über revolutionäre Proteinquellen, die unseren Speiseplan in den kommenden Jahren nachhaltig verändern könnten. Warum gelten Insekten als umweltfreundliche Alternative zu Fleisch? Wie wird Laborfleisch eigentlich hergestellt, und sind Insekten oder Laborfleisch wirklich eine Lösung für den Klimaschutz? Welche Herausforderungen gibt es bei der Massenproduktion, und warum haben viele Menschen Sorgen? Gemeinsam beleuchten wir Chancen, Risiken und auch die gesellschaftliche Akzeptanz von alternativen Nahrungsmitteln. Finden wir gemeinsam heraus ob wir in Zukunft wirklich alle Heuschrecken-Snacks oder Petrischalen-Steaks essen sollten bzw. essen werden!

Folge 117: Schwitzen wie ein Schwein? - Hitzestress vermeiden!

Schweine lieben es zu chillen – aber was passiert, wenn die Temperaturen steigen? Anders als wir Menschen können Schweine nicht schwitzen und leiden daher schnell unter Hitzestress. In der biologischen Schweinehaltung sind Außenklimaställe üblich, doch wie sorgt man dafür, dass die Tiere sich trotz Sommerhitze wohlfühlen? In diesem Podcastbeitrag sprechen wir mit der Expertin DI Nora Durec über clevere Lösungen für Stallklimatisierung, von Ferkelnestern bis zur Wasserkühlung. Wie Schweine überschüssige Hitze abgeben, welche Maßnahmen helfen können Hitzestress zu reduzieren und was das alles für Tierwohl und Wirtschaftlichkeit bedeutet – das erfahren Sie in dieser Folge!

Folge 115: Moderne Ausbildung zur Agrarwissenschaft an der BOKU

Sie versorgt uns mit hochwertigen Lebensmitteln, erhält die Kulturlandschaft und leistet einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Doch dafür braucht es eine exzellente Ausbildung, innovative Forschung und engagierte Bäuerinnen und Bauern. Die Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) bildet seit über 150 Jahren Expertinnen und Experten in den Agrarwissenschaften aus und entwickelt die Lehre kontinuierlich weiter. Wie sieht die moderne Ausbildung an der BOKU derzeit aus? Warum wurden neue Strukturen an der BOKU geschaffen? Welche Entwicklungen sind für die agrarwissenschaftlichen Forschung und Lehre heute besonders relevant? Welche Chancen bietet die BOKU jungen Menschen, die sich für nachhaltige Landwirtschaft interessieren? Diese und viele weitere Fragen bespricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder im Podcast „Agrar Science – Wissen kompakt“ mit DI Josef Plank, einem führenden Experten in der Land-, Forst- und Energiewirtschaft und Vorsitzenden des Universitätsrats der BOKU. Jetzt reinhören und mehr über die Zukunft der Agrarwissenschaften erfahren!

Folge 116: Aktuelle Tierseuchensituation in Österreich – Hintergrundinfos

Stand April 2025 Seit Jahresbeginn 2025 rücken das Auftreten der Maul- und Klauenseuche (MKS) und das Thema Tierseuchen insgesamt vermehrt in den medialen Fokus. Mehrere bestätigte Fälle von MKS in einigen unserer Nachbarländer haben zu strengen Sicherheitsmaßnahmen geführt, um eine Ausbreitung nach Österreich zu verhindern. Auch andere Tierseuchen wie die Blauzungenkrankheit und die Tuberkulose sind wieder zu berücksichtigen. Wie groß ist das Risiko für Österreichs Nutztierbestände? Welche Maßnahmen sollten Landwirtinnen und Landwirte ergreifen, um ihre Bestände zu schützen? Diese und weitere Fragen beantworten wir in unserem spannenden Podcast zur aktuellen Tierseuchensituation in Österreich. Dir. Dr. Johann Gasteiner spricht dazu mit dem Amtstierarzt des Bezirkes Liezen Dr. Robert Gruber.

Folge 114: Digitale Werkzeuge für die Alm

Die Almwirtschaft ist ein jahrhundertealtes Handwerk – doch auch hier hält die Digitalisierung Einzug! Wie können smarte Technologien dabei helfen, Almen zeitsparender und effizienter zu nutzen, Tiere besser zu verwalten und die Gesundheit der Herde im Blick zu behalten? In dieser spannenden Podcast-Folge spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Dr. Thomas Guggenberger und Reinhard Huber von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein über die neuesten digitalen Werkzeuge für die Alm. Von GPS-Tracking über smarte Weidezäune bis hin zu innovativen Gesundheitsmonitoring-Systemen – erfahren Sie, welche Technologien die Arbeit auf der Alm erleichtern und welche Chancen sich daraus für die Zukunft ergeben. Jetzt reinhören und die digitale Zukunft der Alm entdecken!

Folge 113: Kleegras, Wirtschaftsdünger und Wiederkäuer – Nachhaltigkeit, Bodenfruchtbarkeit & Ertrag

Klee ist weit mehr als nur eine Futterpflanze – es ist ein entscheidender Baustein für fruchtbare Böden, nachhaltige Erträge und eine umweltfreundliche Landwirtschaft. In der biologischen Fruchtfolge sichert er die Nährstoffversorgung, verbessert die Bodenstruktur und ermöglicht eine ressourcenschonende Lebensmittelproduktion. In unserem Podcast sprechen wir mit Dr. Walter Starz vom Bio-Institut der HBLFA Raumberg-Gumpenstein über die neuesten Forschungsergebnisse zu Kleegras, Düngestrategien und die Bedeutung von Wirtschaftsdüngern. Erfahren Sie warum eine Landwirtschaft ohne Wiederkäuer kaum denkbar ist und welche Maßnahmen Landwirt:innen ergreifen können, um langfristig produktiv und klimafreundlich zu wirtschaften. Jetzt in den Podcast eintauchen und wertvolles Wissen für die Zukunft der Landwirtschaft mitnehmen!

Folge 112: Streifenanbau – Zukunft der Landwirtschaft?

Der Streifenanbau kombiniert ökologische Vorteile mit einer effizienten Bewirtschaftung – aber wie gut funktioniert das in der Praxis? In unserem Podcast spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Hans-Georg Graf vom Morgentau-Team, der ein EIP-Forschungsprojekt zu dieser innovativen Anbaumethode geleitet hat, wo auch die HBLFA Raumberg-Gumpenstein als Partner eingebunden war. Der Podcast-Beitrag gibt wertvolle Einblicke in die Ziele, Erkenntnisse aber auch Herausforderungen des Streifenanbaus und erklärt, welche Rolle diese Anbaumethode in der Landwirtschaft der Zukunft, insbesondere in Biodiversitätsförderprogrammen, spielen könnte. Hören Sie rein und erfahren Sie, warum gestreifte Felder nicht nur schön aussehen, einen Beitrag zu stabilen Erträgen leisten, sondern auch die Artenvielfalt und die Vielfalt am Speiseplans fördern!

Folge 111: Energiegemeinschaften - Gemeinsam die Energiewende gestalten!

In unserem Podcast erfahren Sie alles über Energiegemeinschaften, ihre Chancen und Herausforderungen. Wie funktioniert eine Energiegemeinschaft? Welche Vorteile bietet sie für jeden Einzelnen und die Region? Worauf ist bei der Gründung zu achten? Wie können wir gemeinsam eine unabhängige und nachhaltige Energieversorgung aufbauen? In diesem spannenden „Agrar Science-Wissen kompakt“ Podcast-Beitrag der HBLFA Raumberg-Gumpenstein spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Kurt Leonhartsberger, MSc., Experte für Energiegemeinschaften, darüber, wie Bürgerinnen und Bürger die Energiewende selbst in die Hand nehmen können. Erfahren Sie, wie Sie eine Energiegemeinschaft aufbauen, wie Sie Teil einer Energiegemeinschaft werden und welche Vorteile diese bietet – von niedrigeren Stromkosten bis hin zu mehr regionaler Wertschöpfung. Freuen Sie sich auf einen spannenden Beitrag!

Folge 110: Zukunft schmeckt – Spitzenkoch Hannes Müller über nachhaltige Landwirtschaft und echte Regionalität

„Gault&Millau Koch des Jahres“, „Grüner Michelin Sterne- und 4 Hauben-Koch“ Hannes Müller vom Genießerhotel Die Forelle lebt mit seinem Team Nachhaltigkeit auf höchstem Niveau – mit kurzen Wegen, saisonalen Zutaten und einer Küche, die nicht nur den Gaumen begeistert, sondern konsequent ganzheitlich handelt. In dieser Podcast-Folge spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Hannes Müller über „Seine Land- und Lebensmittelwirtschaft der Zukunft“, über Bäuerinnen und Bauern, Produktqualität, Regionalität, Kreislaufdenken, Saisonalität und warum wahre Qualität Zeit, Nähe, Kommunikation und Verantwortung braucht. Ein inspirierendes Gespräch über Genuss, Tradition und den Mut, Dinge anzupassen und konsequent andere Wege zu gehen. Hören Sie hinein und entdecken Sie wie die Zukunft der Landwirtschaft schmecken kann!

Folge 109: Was zeichnet erfolgreiche Bäuerinnen und Bauern aus?

Basierend auf einer umfangreichen Analyse von Daten aus Buchführungsbetrieben und ausführlichen Interviews mit besonders erfolgreichen Landwirtinnen und Landwirten wurden in einer Studie besondere Erfolgsfaktoren abgeleitet. Die Studie zeigt, dass neben Betriebsgröße und Ausbildung vor allem auch persönliche und soziale Faktoren entscheidend sind. In diesem Podcast-Beitrag spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit HS-Prof. Dr. Leopold Kirner zu den Ergebnissen dieser österreichischen Studie. Wie wichtig sind Netzwerke? Welche Rolle spielt die Arbeitsorganisation? Und welche Strategien setzen besonders erfolgreiche Betriebe um? Diese und viele weitere spannende Fragen beantworten wir in diesem Podcast-Beitrag mit HS-Prof. Dr. Leopold Kirner. Freuen Sie sich auf interessante Einblicke in die wirtschaftlichen Erfolgsgeschichten landwirtschaftlicher Betriebe in Österreich!

Folge 108: Mercosur – Was kommt auf unsere Landwirtschaft zu?

Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten sorgt für hitzige Debatten. Während wirtschaftliche Chancen für Exportunternehmen und die europäische Wirtschaft erwartet werden, sieht sich die Landwirtschaft besonders unter Druck: Billigere Importe, niedrigere Produktionsstandards und zunehmender Preisdruck könnten insbesondere die Bereiche Rindfleisch, Zucker, Ethanol und Geflügel gefährden. In der aktuellen Folge von Agrar Science Wissen kompakt spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Agrarökonom Priv.-Doz. Dr. Franz Sinabell vom WIFO über seine Einschätzungen zu den Auswirkungen des Abkommens. Welche Chancen und Risiken bringt Mercosur mit sich? Welche Schutzmaßnahmen für die europäische Landwirtschaft gibt es? Wie realistisch sind deren Erfolgswirksamkeit? Welche flankierenden Maßnahmen wären für die Landwirtschaft wichtig? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der aktuelle Podcast-Beitrag – hören Sie hinein!

Folge 107: Flächenfraß - Jeder Mensch braucht ein Stück Erde!

Über 11 Hektar Land verschwinden täglich unter Beton und Asphalt, während gleichzeitig Gebäude leer stehen, Ortskerne ausgedünnt werden und neue Flächen zu Bauland gewidmete werden. Dies hat Auswirkungen auf die Entwicklung unserer Ernährungssouveränität, die Landwirtschaft, das Ortsbild und unsere Lebensqualität! In dieser Podcast-Folge spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit DIin Caroline Rodlauer – Architektin, Projektentwicklerin und Expertin für Baukultur – über Bodenschutz, Leerstandsaktivierung und nachhaltiges Bauen. Frau DIin Caroline Rodlauer beleuchtet die Ursachen des hohen Bodenverbrauchs in Österreich und diskutieren Lösungen, die dazu beitragen könnten, unsere Landschaft zu bewahren und lebenswerte Räume zu schaffen. Wie können wir bestehende Gebäude sinnvoll nutzen, anstatt immer neue Flächen zu versiegeln? Welche politischen Maßnahmen braucht es, um nachhaltige Siedlungsentwicklung zu fördern? Und welche Rolle spielt jede:r Einzelne in diesem Prozess?

Folge 106: Innovation trifft Nachhaltigkeit – Frutura Obst und Gemüse

Visionen brauchen Mut, und Mut braucht Tatkraft – genau das bewiesen drei Landwirte aus der Oststeiermark, als sie 1999 den Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit legten. Was mit der Modernisierung von Dörranlagen begann, entwickelte sich zu einem in Österreich größten Produzenten von Obst, Gemüse und Kräutern, der täglich bis zu drei Millionen Menschen versorgt. Doch Frutura steht für mehr als nur frische Lebensmittel: Geothermie, Nachhaltigkeit, Artenschutz und der Blick auf morgen prägen ihre Philosophie. In dieser Folge von Agrar Science – Wissen kompakt spricht Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit GF Manfred Hohensinner, einem der Gründer und Vordenker von Frutura. Im Gespräch blickt Herr Hohensinner zurück auf die fordernde und auch beeindruckende Entwicklung des Unternehmens. Warum es keine Zufälle gibt, sondern oft „einem etwas zufällt“. Sie sprechen über innovative Nachhaltigkeitsprojekte wie BeeWild, wo auch mit der HBLFA Raumberg-Gumpenstein zusammengearbeitet wird. Außerdem werfen sie einen Blick in die Zukunft und geben speziell der Jugend Tipps für ein erfülltes und erfolgreiches Leben.

Folge 105: Magerweiden fördern die Biodiversität

Entdecken Sie, wie extensiv genutzte Magerweiden einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität leisten! In unserer neuen Podcast-Episode "Magerweiden fördern die Biodiversität" sprechen wir über die einzigartige Pflanzen- und Tierwelt dieser Lebensräume, ihre Bedeutung für den Naturschutz und wie sie trotz ihrer geringen Flächenausdehnung entscheidend zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen. Erfahren Sie außerdem, welche landwirtschaftlichen Praktiken Magerweiden fördern und wie diese zur Schönheit unserer Landschaft beitragen.

Folge 104: Fleischqualität trifft Nachhaltigkeit: Ein neuer Ansatz in der Rindermast?

Die österreichische Rinderwirtschaft bemüht sich, den Export von Kälbern zu reduzieren. Neben dem Ausbau der Kälbermast ist die Belegung von Milchrasse-Kühen wie Holstein Friesian oder Brown Swiss mit Fleischrindern eine Möglichkeit. Hierbei muss man wissen, dass Kälber von Milchrassen zwar in der österreichischen Kälbermast zum Einsatz kommen, in der Stier-, Ochsen- und Kalbinnenmast aber kaum/nicht gefragt sind. Grund dafür ist, dass milchbetonte Rassen langsamer zunehmen, mehr Futter brauchen und die Schlachtkörper schlechter bezahlt werden als Zweinutzungsrassen wie Fleckvieh bzw. Kreuzungen mit Fleischrassen. Mastversuch an der HBLFA In einem Mastversuch an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein wurde diesbezüglich ein innovativer Ansatz gewählt. Holstein Kühe wurden mit der sehr frühreifen Fleischrasse Angus belegt. Ziel war, unter extensiven Bedingungen (Weide bzw. Stallmast mit nur geringem Kraftfuttereinsatz) bei kurzer Mastdauer schlachtreife Tiere zu erreichen, die eine besondere Fleischqualität aufweisen.

Folge 103: EU-Renaturierung-VO: Einvernehmliche Lösungen im Fokus

Was kommt hinsichtlich Renaturierung auf die Landwirtschaft zu und wie kann die Umsetzung gelingen? Mit der EU-Verordnung zur Wiederherstellung degradierter Ökosysteme sollen in der EU bis zum Jahr 2050 geschädigte Ökosysteme – Schritt für Schritt – wieder in einen guten Zustand versetzt werden. Die Maßnahmen dazu betreffen uns alle - besonders aber die Land-, Forst und Wasserwirtschaft. Viele Bäuerinnen und Bauern sind verunsichert, sie fürchten um ihre betriebliche Existenz, nicht wenige sehen sich als Sündenböcke der Gesellschaft, andere beklagen sich über noch mehr Auflagen und Bürokratie. Was kommt auf die Landwirtschaft zu? Wie kann die Umsetzung der Renaturierungsverordnung in Österreich gelingen? Welche Risiken und Chancen gibt es? In unserem 86. Podcastbeitrag mit Dr. Helmut Gaugitsch wurde ein erster Aufriss dazu gemacht. Diese Podcast-Episode setzt die Gesprächsreihe fort. Dazu spricht PD Dr. Andreas Steinwidder mit DI Wolfgang Suske, der ein Naturschutzbüro leitet und auch an der Universität für Bodenkultur lehrt. Gemeinsam mit Projektpartner:innen und seinem Team begleitet er umweltrelevante Projekte in der Land- und Forstwirtschaft. Auch das EU-Gesetz zur Wiederherstellung gefährdeter Lebensräume spielt in der Arbeit von DI Suske eine wichtige Rolle. Dazu gab es in den letzten Monaten auch einige Online-Veranstaltungen (Links siehe unten). Es wurden gesetzlichen Vorgaben vorgestellt, einvernehmliche Biodiveritätslösungen diskutiert und auch Umsetzungskonzepte von und mit Bäuerinnen und Bauern beschrieben.

Folge 102: Zukunft der Almwirtschaft in Österreich

Wir verbinden mit der Almwirtschaft grasenende Tiere gepflegte Landschaften Flächen mit hoher Biodiversität erlebnisreiche Wanderungen und auch gemütliches Almleben. Damit das so bleibt, braucht es die Bäuerinnen und Bauern, die die Almen bewirtschaften. Doch es verändert sich etwas, und darüber wird in diesem Podcast-Beitrag von PD Dr. Andreas Steinwidder mit DI Rudolf Grabner gesprochen. DI Rudolf Grabner arbeitet an der Landwirtschaftskammer Steiermark und leitet dort das Referat für Almwirtschaft. Gerne nehmen die zwei Gesprächspartner „als Alm- und Bergführer“ mit hinauf auf unsere Almen und laden Sie auch zum Nach- und Weiterdenken ein.

Folge 101: Garten am Berg – Von Bio-Gemüse auf 960 m leben!

Michael Windberger hat seinen Traum verwirklicht. Er betreibt in der Nähe von Schladming auf 960 m Seehöhe mit seinem Team eine Bio-Marktgärtnerei. Das auf höchstem Standard produzierte saisonale Bio-Gemüse wird in der Region vertreiben. Dazu werden seit 2021 über 40 Gemüsearten und über 120 Sorten kultiviert, schonend geerntet und über Direktvermarktung angeboten. Michael Windberger ist ein innovativer Quereinsteiger in die Landwirtschaft. Kooperation ist ihm wichtig und „Wachsen oder Weichen“ ist jedenfalls kein Leitgedanke für Michael. Im Podcast-Gespräch mit PD Dr. Andreas Steinwidder gibt Michael Windberger wertvolle Erfahrungen zum Einstieg, Aufbau, zur Kulturführung und auch zur Vermarktung weiter! Er würde sich freuen, wenn möglichst viele seinem Beispiel folgen und auch in ihrer Region eine Marktgärtnerei aufbauen würden - das Potenzial dazu sieht er als sehr groß an! Wir laden Sie ein im Podcast-Gespräch mehr über den Garten am Berg und die Erfahrungen von Michael Windberger zu erfahren – hören Sie hinein!

Folge 100: Jugendliche zur Zukunft der Landwirtschaft!

In dieser Jubiläumsfolge – wir freuen uns über das 100. Podcast-Gespräch J bei „Agrar Science-Wissen kompakt“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein – richten wir den Fokus auf die Perspektive der Jugend. Die Jugendlichen sind es, welche unsere Podcast-Episoden gerne hören. Sie sind es aber auch, welche die Zukunft unseres Landes bzw. der Land- und Lebensmittelwirtschaft in Österreich entscheidend mitgestalten. Viele Gründe „mit unserer Zukunft“ über „unsere Zukunft“ zu sprechen! Wie sehen junge Menschen die Zukunft der Landwirtschaft? Welche Herausforderungen und Chancen erkennen sie? Gibt es Zukunftsängste? Was halten Sie vom Spruch „Wachsen oder Weichen“? Was wünschen Sie sich von der Gesellschaft, den Medien und Politik? In der 100. Podcast-Episode begrüßt Priv. Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Anna-Lena Molterer und Maximilian Meissinger zwei junge Gäste und spricht mit ihnen über ihre Visionen, Herausforderungen und ihre Begeisterung für die Landwirtschaft. Anna-Lena Molterer und Maximilian Meissinger stehen kurz vor der Matura an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. Sie haben im Rahmen der Europatage den Themenblock „Zukunft der Landwirtschaft“ mit der Jugend erarbeitet und bei der Tagung professionell moderiert. Freuen Sie sich auf ein inspirierendes Gespräch – und lassen Sie uns gemeinsam einen Blick in die Zukunft werfen!

Neue Fütterungsempfehlungen für Milchkühe - 99. Podcast

Eine leistungsangepasste Fütterung von Tieren ist die Basis für Gesundheit, Effizienz, Tierwohl und auch geringe Nährstoffausscheidungen. In der Rationsgestaltung wird dazu auf Fütterungsnormen zurückgegriffen, welche aus Ergebnissen wissenschaftlicher Versuche abgeleitet werden. Im deutschsprachigen Raum wurden die bisherigen Fütterungsempfehlungen der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (GfE) aus dem Jahr 2001 evaluiert und jetzt deutlich angepasst. Die Neuerungen sind in den „Empfehlungen zur Nährstoff- und Energieversorgung von Milchkühen“, die 2023 von der GfE veröffentlicht wurden, ausführlich beschrieben. Im Podcast-Gespräch von PD Dr. Andreas Steinwidder mit Dr. Georg Terler erfahren Sie welche Anpassungen erfolgten und wie sich das auf die Analytik, die Futterbewertung und den Nährstoffbedarf der Milchkühe auswirken wird. Darüber hinaus wird auch der Umsetzungsprozess der Normen von der Futtermittelbranche bis hin zur Praxis beleuchtet. Dazu leitet Dr. Georg Terler am Institut für Nutztierforschung der HBLFA Raumberg-Gumpenstein ein großes Projekt.

Folge 98: Erfolgreiche rechtliche Umsetzung von Stallbauten

Die Errichtung bzw. der Umbau von bestehenden Stallgebäuden muss gut geplant sein. Neben den zu erwartenden Kosten, spielen auch die rechtlichen Vorgaben im Baubewilligungsverfahren eine zentrale Rolle. Passieren hier Fehler, können Bauvorhaben verhindert, verzögert bzw. die Kosten in der Umsetzung deutlich erhöht werden. Welche rechtlichen Vorgaben es gibt, warum die angestrebte Tieranzahl und der Bestand am Betriebes wichtig sind, welche Bedeutung die Ausgangssituation vor dem Umbau hat, worauf bei der Projektformulierung und Planung zu achten ist – zu diesen und weiteren Fragen erfahren Sie mehr in dieser Podcast-Episode von „Agrar Science-Wissen kompakt“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. PD Dr. Andreas Steinwidder spricht dazu mit Rechtsanwalt Mag. Wolfram Schachinger – einen Experten, wenn es um Genehmigungsverfahren geht – und Michael Kropsch (BMA), der an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein das Referat „Emissionen aus der Tierhaltung“ leitet. Dieser Podcast-Beitrag gibt einen anschaulichen Einblick in die Rechtsmaterien rund um den Stallbaugenehmigungsprozess. Er ist eine wertvolle Unterstützung vor der Projektierung und während der Umsetzung von Bauvorhaben. Falls Sie an diesen Themen interessiert sind oder mehr darüber erfahren möchten, laden wir Sie herzlich ein, unseren Podcast anzuhören.

Folge 97: E-Mobilität bei Großmaschinen und Landwirtschaft – nur bedingt?

Im PKW-Bereich gewinnt die E-Mobilität an Bedeutung. Bei Großmaschinen, wie sie auch in der Landwirtschaft verwendet werden, begrenzen der hohe Energiebedarf, die Ladedichte und Ladekapazität und damit auch das Gewicht für Akkus deren Einsatz. Im Podcast Gespräch von Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Univ.-Prof. Dr. Helmut Eichlseder geht es um die Mobilität der Zukunft in der Landwirtschaft und auch bei sonstigen schweren Maschinen. Univ.-Prof. Dr. Eichlseder leitet an der TU Graz das Institut für Thermodynamik und nachhaltige Antriebssysteme. Prof. Dr. Eichlseder hat in seiner beruflichen Laufbahn selbst Motortechnologien entwickelt und optimiert, welche dann in großen Serien auf den Markt kamen. Heute beschäftigt er sich in der Forschung und Entwicklung an der TU Graz mit zukünftigen Antriebstechnologien (E-Mobilität, Wasserstoff, Hybridsystemen etc.). Das Forschungsinstitut ist in Europa einer der führenden Player, wenn es um die Transformation zu nachhaltigen Antriebssystemen geht. Für Prof. Dr. Eichlseder steht außer Zweifel, dass auch bei Großmaschinen und in der Landtechnik die fossilen Energieträger in absehbarer Zeit der Geschichte angehören werden. Auf dem Weg dahin brauchte es aus seiner Sicht jedoch einen bunten Mix an Energieträgern und Technologien. Welche das sind, das erfahren Sie in dieser „Agrar Science-Wissen kompakt“ Podcast-Episode aus erster Hand! Univ.-Prof. Dr. Eichlseder leitet an der TU Graz das Institut für Thermodynamik und nachhaltige Antriebssysteme. Prof. Dr. Eichlseder hat in seiner beruflichen Laufbahn selbst Motortechnologien entwickelt und optimiert, welche dann in großen Serien auf den Markt kamen. Heute beschäftigt er sich in der Forschung und Entwicklung an der TU Graz mit zukünftigen Antriebstechnologien (E-Mobilität, Wasserstoff, Hybridsystemen etc.). Das Forschungsinstitut ist in Europa einer der führenden Player, wenn es um die Transformation zu nachhaltigen Antriebssystemen geht. Für Prof. Dr. Eichlseder steht außer Zweifel, dass auch bei Großmaschinen und in der Landtechnik die fossilen Energieträger in absehbarer Zeit der Geschichte angehören werden. Auf dem Weg dahin brauchte es aus seiner Sicht jedoch einen bunten Mix an Energieträgern und Technologien. Welche das sind, das erfahren Sie in dieser „Agrar Science-Wissen kompakt“ Podcast-Episode aus erster Hand!

Folge 96: Gedanken zur Entwicklung und Zukunft der Rinderzucht

Das Leistungs-, Fütterungs-und Haltungsniveau der Nutztiere hat sich in den letzten Jahrzehnten – sowohl global als auch in Österreich – wesentlich verändert. Beispielsweise lag 1950 das Milchleistungsniveau der Milchkühe in Österreich bei etwa 3000 kg. Heute geben die Kontrollkühe im Mittel knapp 8000 kg Milch pro Kuh und Jahr. Zu diesem Leistungszuwachs hat wesentlich die Zucht beigetragen. Im Podcast-Gespräch von Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder mit Univ. Prof. Dr. Johann Sölkner vom Institut für Nutztierwissenschaften der Universität für Bodenkultur wird auf die Entwicklung der Rinderzucht eingegangen. Der international anerkannte und viel zitierte Forscher Johann Sölkner stellt wichtige methodische Meilensteine und Hintergründe in der Züchtung vor. Zusätzlich werden auch die in Afrika laufenden Initiativen zur standortangepassten Tierzucht und die Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen in Österreich diskutiert. Ein Blick in die Zukunft der Rinderzucht rundet die Podcast-Episode ab.

Folge 95: Gülleausbringung: Unterschiede zwischen Bayern und Österreich!

In Bayern gelten zur Gülleausbringung andere gesetzliche Vorgaben als in Österreich. Diese Unterschiede sind vielen nicht bekannt und verursachen daher in der Praxis aktuell große Verunsicherungen. In diesem Podcast werden die Unterschiede zwischen Bayern und Österreich und daraus Empfehlungen und Konsequenzen für uns abgeleitet. Im Anhang finden Sie auch ein Info-Schreiben worin die Unterschiede in den Vorgaben zwischen Bayern und Österreich zur Gülleausbringung dargestellt im Detail dargestellt werden.

Folge 94: Zukunft der Rinderwirtschaft – in Österreich und global

Rinder als Schlüssel für eine nachhaltige Lebensmittelversorgung: Bedeutung, Herausforderungen und Potenziale der Rinderhaltung im Wandel der Zeit Rinder spielen für die Bereitstellung von nährstoffreichen, hochverdaulichen und wohlschmeckenden Lebensmitteln eine ganz zentrale Rolle. Viele Gebiete dieser Welt hätten ohne Rinder, Schafe, Ziegen und Büffel und deren Potenzial, große Mengen an faserreichen Pflanzen-/teilen (Grasbestände) in Milch und Fleisch umzuwandeln, nie besiedelt werden können. Die Hälfte der in Österreich landwirtschaftlich genutzten Fläche ist davon geprägt und bis heute und auch zukünftig von beispielloser Relevanz für die lokale, regionale und urbane Lebensmittelversorgung. Förderungswürdige Nebeneffekte sind: die Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung und Pflege aller Grünlandflächen und damit das Hintanhalten der Verbuschung und Verwaldung; die Schönheit einer abwechslungsreichen Landschaft (Wald und Wiesen) und damit ihre touristische Attraktivität. Eine nachhaltige Entwicklung der Rinderwirtschaft verlangt einen ganzheitlichen Blick auf die unverzichtbaren Vorzüge für uns Menschen und eine den Bedürfnissen der Tiere möglichst gerecht werdende Haltung. Handlungsanleitungen basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen schließen Potenziale für eine Reduktion der Methanbildung ein. Im Podcast-Gespräch mit Ao.-Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Knaus, aufgenommen am 17. Okt. 2024, Institut für Nutztierwissenschaften, BOKU University, erfahren Sie mehr über die Entwicklung und Perspektiven der Rinderhaltung im Allgemeinen und über das Potenzial von Milchkühen bei einer grundfutterbasierten Fütterung im Speziellen.

Folge 93: Sonnenalm – Aufbau und Zusammenarbeit einer kleinen Milch-Genossenschaft

In der Gemeinde in Klein St. Paul in Kärnten wurde vor knapp 30 Jahren der bäuerlich organisierten Milchhof Sonnenalm gegründet. In der Genossenschaft wird die Milch von 12 Rinderbetrieben und zwei Ziegenbetrieben veredelt und in ganz Kärnten - und auch den angrenzenden Länder - über unterschiedlichste Schienen vermarktet. Zusätzlich befindet sich am Verarbeitungsbetrieb eine Milcherlebniswelt, werden in der Käseschule Kurse zur Milchverarbeitung angeboten und wird auch besonderer Wert auf das „Erleben“ einer nachhaltigen Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung gelegt. Im Podcast spricht dazu Dr. Andreas Steinwidder mit dem Geschäftsleiter, Bauern und Obmann der Genossenschaft Hannes Zechner. Sie erfahren sehr viel Wertvolles zum Aufbau eines Milchhofes, zu den Herausforderungen und Stärken der Genossenschaft, wichtigen Partnern, der Bedeutung der bäuerlichen Familienbetriebe in der Gemeinschaft und den sich ändernden Kundenwünschen. Hören Sie hinein!

Folge 92: Mit Kennzahlen zum Erfolg: Unternehmensführung im Fokus

Die Arbeitskreisberatung Unternehmensführung bietet landwirtschaftlichen Betrieben unterschiedlichster Produktionssparten wertvolle Unterstützung um ihre betrieblichen Daten zu erfassen, auszuwerten und zu interpretieren. Dies liefert die Basis für standortangepasste und gut abgesicherte Betriebsentscheidungen. AK-Teilnehmer:innen profitieren auch vom persönlichen Austausch mit den Berufskollegen:innen unterschiedlichster Sparten bei den jeweiligen Treffen, von den gemeinsam durchgeführten Exkursionen und auch von der persönlichen Unterstützung durch geschulte Beratungskräfte. In dieser „Agrar Science - Wissen kompakt“ Podcast-Episode der HBLFA Raumberg-Gumpenstein spricht Dr. Andreas Steinwidder mit Frau DI Alina Kofler über den Arbeitskreis Unternehmensführung, den Frau DI Kofler in Kärnten betreut. In dieser Funktion arbeitet Sie mit einer Vielfallt an Betrieben zusammen, kennt die speziellen Herausforderungen in den unterschiedlichen Betriebszweigen und weiß auch wie wichtig Daten, aber auch die menschlichen und familiären Bedingungen, bei Betriebsentscheidungen sind. Erfahren Sie im Podcast welche Daten erhoben werden, was aus diesen abgeleitet werden kann, welche wichtigen Erfolgsfaktoren sich auf den Höfen zeigen, worauf beim Aufbau neuer Betriebszweige geachtet werden sollten und wie wichtig der Mensch und auch die persönlichen Fähigkeiten der Familienmitglieder bei landwirtschaftlichen Entscheidungen sind. Die Arbeitskreisberatung wird von Bund, Land und EU wesentlich finanziell unterstützt und in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, den ländlichen Fortbildungsorganisationen und den Landwirtschaftskammern in ganz Österreich angeboten. Die AK-Teilnahme ist für alle Betriebe mehrjährig möglich – eine Anmeldung und aktive Teilnahme ist erforderlich.

Folge 91: Zwei Familien übernehmen den Hof: Neue Wege in der Nachfolge bei Familie Ertl

Landwirtschaftliche Betriebe werden traditionell häufig innerhalb der Familie an eine Tochter oder einen Sohn übergeben. Über Jahrzehnte wurden darüber hinaus auf vielen Höfen die Anzahl der Beschäftigten reduziert. In dieser Podcast-Episode wird ein alternatives Betriebsentwickungskonzept vorgestellt. Zwei Geschwister „teilen“ sich mit ihren jungen Familien den elterlichen Hof. Im Podcast spricht dazu Dr. Andreas Steinwidder mit Dr. Paul Ertl. Paul Ertl hat nach seinem Studium an der Universität für Bodenkultur, gemeinsam mit seiner Schwester Karin sowie den jeweiligen Partner:innen sowie den Eltern, an der Hofübergabe und der Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts am Biobauernhof Ertl&Jester in Spital an der Drau gearbeitet. Neben den notwendigen rechtlichen Schritten wurden neue Betriebsstandbeine aufgebaut und auch das Zusammenleben am Hof diskutiert und definiert. Es gab besondere Herausforderungen und es brauchte auch kreative Lösungsansätze – daraus kann man viel lernen! Gute Kommunikation, Aufgabenteilung, das Ausleben lassen von Stärken, klare rechtliche und finanzielle Strukturen, Vertrauen und familiäre Freiräume und Rückzugsgebiete, ähnliche Wertvorstellungen sind jedenfalls Schlüsselfaktoren die zum Erfolg führen.

Folge 90: Standortgerechte Rekultivierung und Begrünung in Hochlagen

Moderne Techniken und nachhaltige Methoden: Erfolgreiche Wiederbegrünung in den österreichischen Alpen In den letzten fünfunddreißig Jahren kam es in den österreichischen Alpen zu einer rasanten Entwicklung der Technik bei der Wiederbegrünung in Hochlagen, also Flächen im Bereich der oberen montanen bis hin zur alpinen Höhenstufe. Wurde bei den ersten großen Erschließungen neuer Schigebiete im Alpenraum vorwiegend mit Dynamit und Planierraupe gearbeitet, ist die Erhaltung des humosen Oberbodens Selbstverständlichkeit geworden. Vorhandene Vegetation wird sorgfältig mit dem Löffelbagger abgetragen und zeitnah wiederverwendet und damit das Artengefüge des Standorts erhalten. Bei großflächigen Eingriffen kann inzwischen zusätzlich auf Saatgut von standortgerechten, subalpinen und alpinen Arten zurückgegriffen werden. Zwanzig verschiedene Gräser, Kleearten und Kräuter wurden auf passenden Spenderflächen quer über den Alpenraum gesammelt und werden inzwischen von Landwirten großflächig produziert. Je nach Höhenlage, Ausgangsgestein und Nutzung werden daraus unterschiedliche Begrünungsmischungen für Almweiden, Schipisten oder Böschungen zusammengesetzt. In Kombination mit Begrünungstechniken, die zuverlässig vor Erosion schützen, entstehen so ausdauernde, standortgerechte, pflegeextensive Begrünungen, wie in vielen nationalen und internationalen Projekten der HBLFA Raumberg-Gumpenstein erprobt und nachgewiesen wurde. Dieses erfolgreiche Zusammenspiel von Techniken, Methoden und Materialien wurde in den letzten Jahren in vielen Fachveranstaltungen an Projektbetreiber, Planungsbüros, Behörden und ausführende Firmen weitervermittelt. In Zusammenarbeit der HBLFA Raumberg-Gumpenstein mit dem Land Tirol und diversen Fachexperten wurde der moderne Stand des Wissens in einer Richtlinie sowie einer ÖNorm zusammengefasst und ist, zumindest in Österreich, inzwischen bereits etablierte Praxis.

Folge 89: Jenseits des Hypes - Verstehen wir KI falsch?

Kritisch und lösungsorientiert im Umgang mit KI in der Landwirtschaft Der öffentliche Diskurs über Künstliche Intelligenz (KI) in der Landwirtschaft ist selten neutral. Der Hype der letzten zwei Jahre hat zu einer gewissen Idealisierung von KI als Antwort auf alle Herausforderungen unserer Zeit geführt, während gleichzeitig große Unsicherheit über die möglichen Auswirkungen auf unser aller Leben herrscht. Das Bedürfnis nach einfachen Erklärungen und konkreten Handlungsanweisungen ist groß. In dieser Folge sprechen wir über grundlegende Missverständnisse im Umgang mit „der KI“, und wie es mit internationaler Forschung zu dem Thema aussieht. Wir reflektieren, was für einen konstruktiven Umgang mit der neuen Technologie wichtig ist, und ob kommende Generationen möglicherweise anders damit umgehen werden. Der Diskurs reicht von der Vermenschlichung der Technologie, die oft zu Fehleinschätzungen führt, bis hin zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den Grenzen und Herausforderungen, die mit KI-gesteuerten Systemen in landwirtschaftlichen Betrieben einhergehen. Welche Risiken entstehen, wenn KI-Systeme auf der Basis fehlerhafter Daten arbeiten? Welche Verantwortung trägt der Mensch im Umgang mit diesen Technologien? Diese und weitere Fragen werden aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, um ein ganzheitliches Verständnis für die komplexen Zusammenhänge zu fördern. Magdalena Waldauer arbeitet im Projekt agrifoodTEF daran, die Entwicklung von KI- und Robotiktool mit realen Testumgebungen und zuverlässigen Daten aus der Praxis zu unterstützen. Als Teil eines paneuropäischen Netzwerks aus neun Ländern soll das Projekt insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) ermöglichen, ihre Technologien voranzubringen und deren Zuverlässigkeit zu verbessern.

Folge 88: Wirtschaftsdüngermanagement – vom Stall bis zur Ausbringung

Effizientes Wirtschaftsdüngermanagement: Maßnahmen zur Nährstofferhaltung und Emissionsreduktion Wirtschaftsdünger sind wertvolle Mehrnährstoffdünger, die in der nachhaltigen, tier- und flächengebundenen Landwirtschaft eine wichtige wirtschaftliche und ökologische Funktion erfüllen. Zudem versteht sich die Landwirtschaft seit jeher als Kreislaufwirtschaft, das heißt, dass die Nährstoffe und humusbildenden Anteile in den Wirtschaftsdüngern möglichst verlustarm wieder den Pflanzen zugeführt werden. Die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Energiepreise haben den Druck hinsichtlich Effizienzsteigerung nicht nur im produktionstechnischen Sinn, sondern auch im Sinne der Verringerung von Nährstoffverlusten erhöht. Vor diesem Hintergrund gilt es, alle Verlustpfade, und hier insbesondere im Zusammenhang mit Stickstoff, zu minimieren. Das beginnt mit einer bedarfsgerechten Fütterung und reicht vom tiergerechten, klimafitten, emissionsarmen Stallbau über die Lagerung bis zur Behandlung und möglichst gleichmäßigen und verlustarmen Ausbringung der Wirtschaftsdünger. Dabei spielt die bodennahe Gülleausbringung eine zentrale Rolle. Weitere Maßnahmen zur Emissionsreduktion, wie die Weidenutzung, die Gülleverdünnung mit Wasser (Sommergülle) und die Berücksichtigung der Witterung (kühl und feucht), eignen sich gut, um die bisherigen Emissionsreduktionsmaßnahmen zu unterstützen. Was es beim „Wirtschaftsdüngermanagement der Zukunft“ vom Stall bis zur Ausbringung zu berücksichtigen gilt – Was neu ist! Was geht! Was nicht geht! - wird im Podcast Agrar-Umwelt-Science von Andreas Steinwidder und Alfred Pöllinger-Zierler diskutiert.

Folge 87: Biodiversität im Weingarten

Anlage und Pflege von artenreichen Dauerbegrünungen in Fahrgassen von Weinbergen Im Rahmen des EU-Projekts Life VineAdapt wurden seit 2021 am Landesweingut Silberberg und bei steirischen Partner-Weingütern die Fahrgassen mit einer artenreichen Dauerbegrünungsmischung im Mittelstreifen und einer Rasenmischung in den Fahrspuren begrünt und evaluiert. Das Saatgut ist G-Zert zertifiziert und stammt aus regionalen Sammlungen von Wildpflanzen. Sehr gute Ergebnisse erzielte die Anlagetechnik in zwei Arbeitsschritten: die Saatbeetvorbereitung zwischen den Traktorreifen mit Rotor-Umkehregge Einsaat einer artenreichen Mischung mit oberflächlicher Ablage mittels Güttler-Gerät zwischen den Fahrspuren und nachfolgendem Walzen mit einer Prismenwalze. In den Fahrspuren wurde mit dem geteilten Säkasten gleichzeitig eine Mischung aus Rasengräsern angesät. Die Begrünung kann bei optimaler Pflege bis zu 10 Jahre ausdauernd in den Mittelstreifen bestehen. Die Verwendung eines Biodiversitätsmulchers bzw. durch das Ausbauen der mittleren Mulcher-Messer können die gesäten Arten abblühen, als Nektarquelle für Insekten dienen und die Samen abreifen.

Folge 86: Modellregion KLAR! Zukunftsregion Ennstal

Das Ennstal ist als alpine Region stärker vom Klimawandel betroffen, als der europäische Durchschnitt. Auswirkungen sind bereits jetzt in der Region spürbar. Vor allem extreme Wetterereignisse verursachen Naturkatastrophen wie Vermurungen und Hochwasser. Auch die Forstwirtschaft gerät zunehmend in Bedrängnis. Es gilt, Bewusstsein bei Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen zu bilden, wie man sich bestmöglich selbst vorbereiten und anpassen kann. Die drei obersteirischen Gemeinden Öblarn, Sölk und Michaelerberg-Pruggern haben sich als Klimawandel-Anpassungs-Modell-Region (kurz KLAR!) zum Ziel gesetzt, Bewusstseinsbildungsmaßnahmen für die Bevölkerung sowie regional maßgeschneiderte Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen umzusetzen. Seit 2017 wurden bereits 25 Projekte in den Schwerpunkten: Katastrophenschutz & Infrastruktur Forstwirtschaft & Biodiversität sowie Bildung umgesetzt. Auch das Konzept für das einzigartige Naturgefahren-Demonstrationsmodell „Wassererlebnis Öblarn“, welches 2023 mit dem Neptun Staatspreis für WasserBILDUNG ausgezeichnet wurde, wurde in der KLAR! entwickelt. Nun sind die drei KLAR! Gemeinden auch für den CliA Staatspreis für Klimawandelanpassung des Klimaschutzministeriums mit dem Wildbachpflege-Projekt „Unser Dörfl lassen wir nicht überfluten!“ nominiert.

Folge 85: Phosphor - und Schwefeldüngung am Bio-Grünland