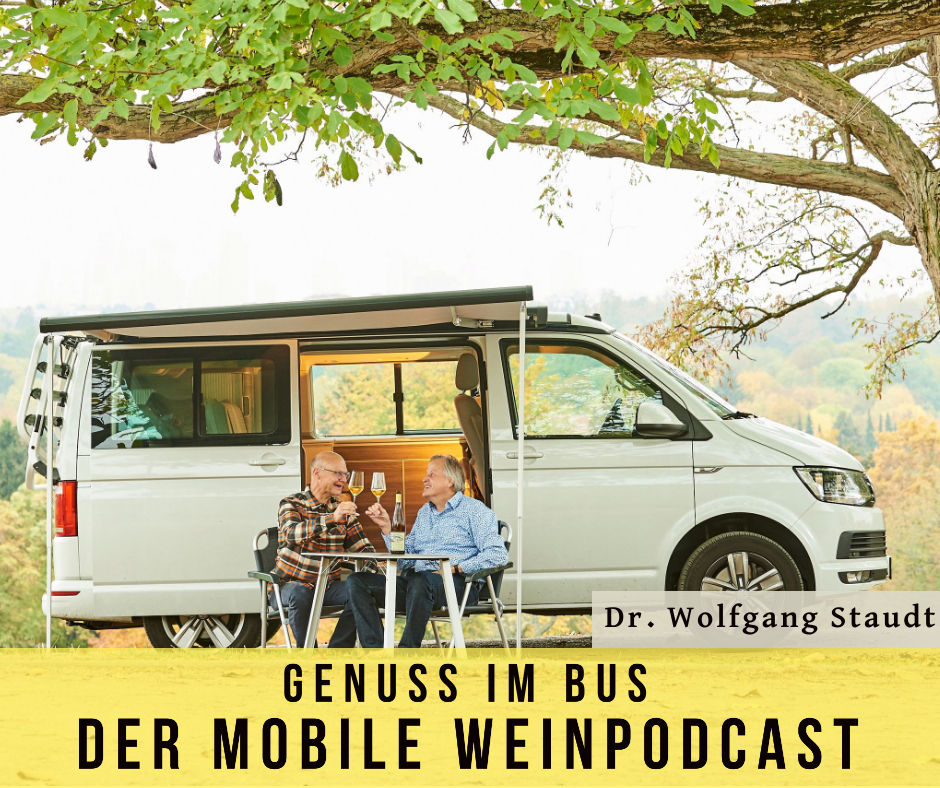

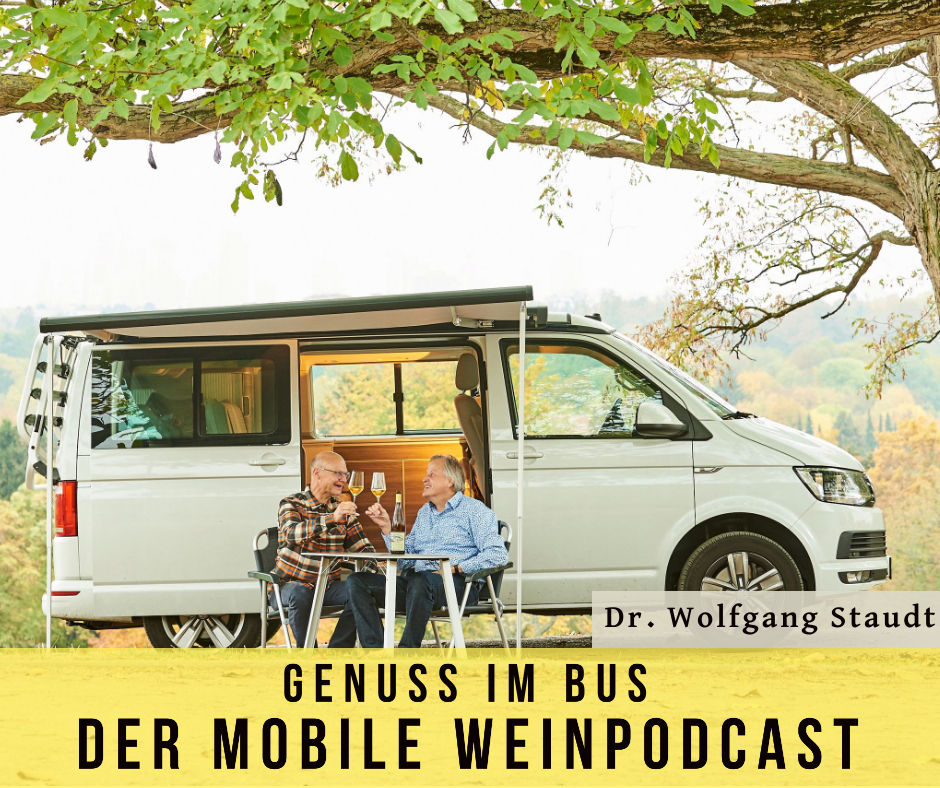

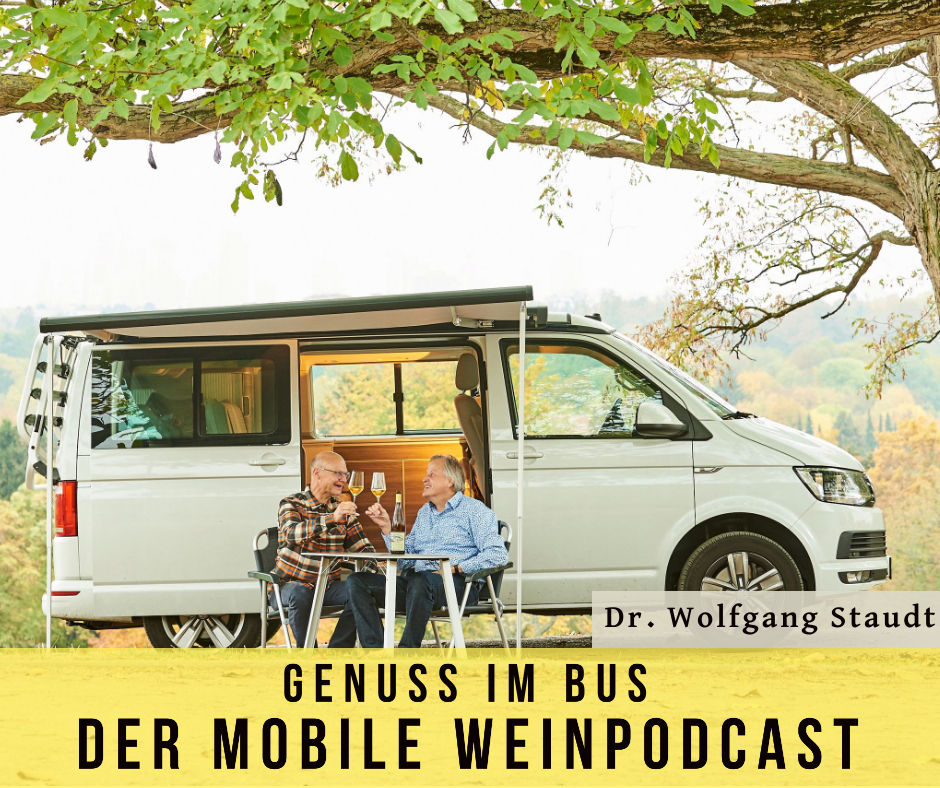

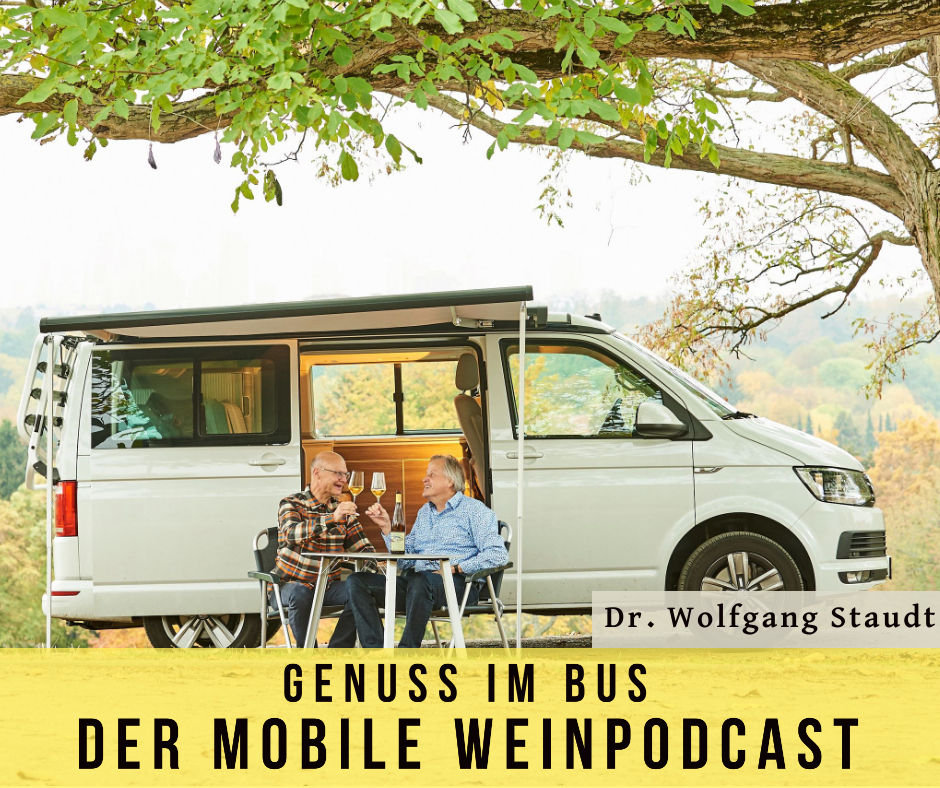

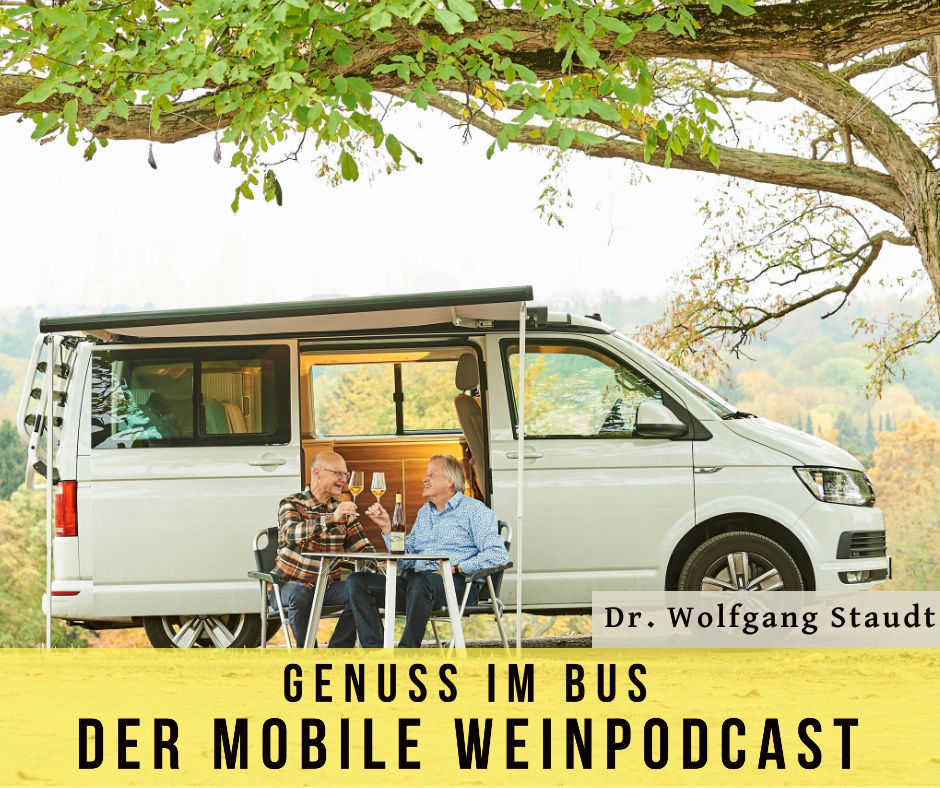

"Genuss im Bus ist der mobile Weinpodcast von Wolfgang Staudt. Wolfgang trifft sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie er selbst. In seinen Gesprächen versucht er herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben.

Alle Folgen

Trinkt Porphyr. Finn Steitz über Riesling vom Vulkanboden und kühle Präzision

Finn Steitz ist 21, studiert in Geisenheim – und arbeitet gleichzeitig längst im Maschinenraum des Familienweinguts in Stein-Bockenheim (Rheinhessische Schweiz): Weinberg, Keller, Marketing. Sein Antrieb: Perfektion – das Terroir so pur wie möglich in die Flasche zu bringen, ohne Schönungen, ohne „Make-up“. Wir sprechen über eine Region, die historisch oft als „zu kühl“ galt – und im Klimawandel genau daraus eine Stärke macht. Und wir gehen tief in die Geologie: Porphyr und Melaphyr, dazu das Zusammenspiel aus Mineralität und Säure-Länge, das Finn als Kern seiner Stilistik beschreibt. Dann wird’s konkret: regenerative Bewirtschaftung mit durchgehend begrünten Zeilen, Walzen statt Mulchen – und die Frage, wie sich Bodenarbeit in Vitalität, Wasserhaushalt und Traubenqualität übersetzt. Im Keller: Handlese, Sortierung, Korbpresse, Spontangärung mit Trub, lange Vollhefe, minimaler Schwefel und bei einzelnen Weinen sogar unfiltrierte Füllung. Und: Warum „Low Intervention“ in Wahrheit oft kontrolliertes Nichtstun ist.

Fahrgast-Fragen No. 01: Aroma ist die Überschrift, Textur der Inhalt

Das ist die erste Episode von Genuss im Bus im neuen Jahr – und zugleich die Premiere eines neuen Formats: Fahrgast-Fragen. In diesen Solo-Folgen greife ich Fragen auf, die mir immer wieder begegnen, und beantworte sie so, dass du sie direkt im Glas nachvollziehen kannst – ohne Buzzwords, mit Sensorik. In dieser Folge geht’s um fünf Themen, die gerade extrem prägend sind: Warum Frische nicht nur Säure ist (Energie aus Säure, feiner Phenolik und „salziger“ Kontur). Warum Textur wichtiger wird als Aroma – und wie Säure die Textur „strafft“, damit sie nicht pampig wirkt. Warum Holz wieder da ist, aber anders: weniger Aromaholz, mehr Strukturholz – das Fass als feine „Lunge“ des Weins. Reduktion: Stilmittel oder Problem? Mit Luft-Test, Gaumen-Test – und einem optionalen Sommelier-Hack mit Kupfer. Luxus im Wein 2026: Trinkfluss. Und warum moderatere Alkoholgrade oft (nicht immer) der schnellste Regal-Kompass sind. Und zum Schluss die wichtigste Frage für deinen Alltag: Nicht „Wie viele Punkte hat der?“, sondern „Wie fühlt sich meine Zunge nach dem zweiten Schluck an?“ Wenn du Lust hast: Schick mir Feedback und deine Fragen für die nächste Runde Fahrgast-Fragen.

„Wann’s Licht brennt, isch uff“ – Wie die Kochs die Südpfalz zum Burgunder-Terrain formen

Die Südpfalz hat sich in den vergangenen Jahren leise, aber grundlegend verändert. Wo früher vor allem Menge und faire Preise dominierten, entstehen heute einige der präzisesten Burgunder Deutschlands. Das Weingut Bernhard Koch in Hainfeld gehört zu den Betrieben, die diesen Wandel geprägt haben. Rund 50 Hektar Rebfläche, ein klarer Fokus auf Pinot Noir, Chardonnay und hochwertigen Winzersekt – und zugleich eine Haltung, die sich in einem einfachen Satz verdichtet: „Wann’s Licht brennt, isch uff.“ In dieser Episode von Genuss im Bus spreche ich mit Alexander Koch, Kellermeister und verantwortlich für die stilistische Handschrift der Weine, sowie mit Konstantin Koch, zuständig für Marke, Vertrieb und Positionierung. Bernhard Koch kann krankheitsbedingt leider nicht selbst dabei sein, ist im Gespräch aber in Geschichte und Haltung präsent. Wir sprechen über die Südpfalz als Burgunder-Herkunft, über Kalkböden, Klimawandel und Lesetiming, über Chardonnay als Schlüsselwein, über Pinot Noir zwischen Struktur und Eleganz – und über die Frage, wie man bei dieser Betriebsgröße präzise, handwerklich und klar im Stil bleibt. Verkostet werden drei Weine des Hauses: Brut Reserve, Chardonnay Grande Réserve 2021 und Pinot Noir Réserve 2021. Ein Gespräch über Herkunft, Stilfindung, Teamarbeit – und über eine Familienhandschrift, die sich weiter schärft, ohne ihre Wurzeln zu verlieren.

Kalk und Klarheit: Wie die Keßlers den Münzberg zur Burgunder-Ikone formen

In dieser Episode von Genuss im Bus spreche ich mit Gunter und Friedrich Keßler vom Weingut Münzberg. Wir werfen einen Blick zurück auf die Entwicklung eines Familienbetriebs, der sich in den letzten Jahrzehnten zu einer festen Größe der pfälzischen Burgunderszene entwickelt hat – geprägt von Mut, Klarheit und konsequenter Qualitätsarbeit. Gunter erzählt von der Transformation der 80er, 90er und 2000er Jahre: vom Abschied alter Arbeitsweisen, den prägenden Jahren der „Fünf Winzer – Fünf Freunde“ und der Suche nach einer eigenen, kalkgeprägten Stilistik. Friedrich gibt Einblicke in die aktuelle Handschrift des Weinguts: frühere Lese, präziseres Holz, weniger Eingriffe, mehr Terroir im Glas. Gemeinsam sprechen wir über die Herausforderungen des heutigen Marktes, über Haltung und Handwerk – und darüber, wie sich ein Weingut über Generationen hinweg treu bleibt und sich zugleich neu erfindet. Im Tasting probieren wir zwei Schlüsselweine des Hauses: den Chardonnay aus dem Godramsteiner Stahlbühl und das Weißburgunder GG Schlangenpfiff aus dem Münzberg – zwei Weine, die eindrucksvoll zeigen, was „Kalk und Klarheit“ in der Pfalz bedeuten.

Zwischen Feuer und Zeit“ – Johannes Freiherr von Gleichenstein über Wein vom Kaiserstuhl

Seit fast vierhundert Jahren lebt die Familie Freiherr von Gleichenstein Wein am Kaiserstuhl – einer Landschaft, die vom Feuer des Vulkanbodens und der Geduld der Zeit geprägt ist. Johannes führt das Weingut heute in elfter Generation. Ruhig, reflektiert und mit klarer Burgunder-Stilistik erzählt er, wie man Verantwortung weiterträgt, ohne sich im Gewicht der Geschichte zu verlieren. Im Gespräch geht es um Herkunft und Wandel, um Familie, Vertrauen und die Kunst, Wein reifen zu lassen – im Keller wie im Leben. Gemeinsam verkosten wir drei Weine, die all das ins Glas bringen: – Weißburgunder Winklerberg 2019 – Grauburgunder Henkenberg 2019 – Spätburgunder Baron Philipp 2018 vom Eichberg. Ein leises, intensives Gespräch über Wein, der aus Feuer kommt – und aus Zeit entsteht.

„Es geht nicht ums Ego“ – wie zwei Generationen im Weingut Walter Spitzenwein machen

Bürgstadt am Main – ein kleiner Ort mit großen Weinen. Im Weingut Walter arbeiten Vater Christoph und Sohn Felix Seite an Seite: zwischen Erfahrung und Aufbruch, zwischen Buntsandstein und Zukunft. Ein Gespräch über Bio, Freiräume und den Weg in die „Champions League“ des Spätburgunders.

Heimat im Wandel – Martin Schmidt über den Mut, Wein neu zu denken

Martin Schmidt steht für einen neuen, geerdeten Winzertyp: fest verwurzelt am Kaiserstuhl und zugleich offen für Wandel. Seit er 2008 das traditionsreiche Weingut Kiefer übernommen hat, führt er es gemeinsam mit seiner Frau Helen Schritt für Schritt in die Zukunft – ohne die Wurzeln zu verlieren. Gleichzeitig bewirtschaftet er das elterliche Weingut Schmidt, eines der frühen Bio-Weingüter der Region. Im Gespräch erzählt er von seiner Heimat, von 170 Vertragswinzern, die mit ihm gemeinsam Verantwortung tragen, und von PIWI-Reben, die für ihn weit mehr sind als Technik: ein Symbol für Nachhaltigkeit und Gemeinschaft. Ein ruhiges, tiefes Gespräch über Herkunft, Aufbruch und die Kunst, Wein neu zu denken.

Sebastian Schmidt – Handwerk, Heimat und die Leichtigkeit des Weinmachens

Am Bayerischen Bodensee, dort, wo Alpenlicht und Seeluft sich begegnen, hat Sebastian Schmidt ein Weingut geschaffen, das in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich ist: Ein Holzbau auf einer alten Gletschermoräne, mit Blick über den See und einer Philosophie, die gleichermaßen von Tradition, Präzision und Gelassenheit lebt. In dieser Folge erzählt Sebastian, wie er nach Stationen in Wien, Wachau und Burgund zurück in die Heimat fand – und dort begann, Wein neu zu denken. Wir sprechen über handwerkliche Präzision, über das Vertrauen in natürliche Prozesse, über die Verwandlung des Müller-Thurgau zu einem eigenständigen Charakterwein – und über die Kraft, die entsteht, wenn man seiner Intuition mehr Raum gibt als den Laborwerten. Ein Gespräch über Herkunft, Haltung und das Glück, angekommen zu sein.

Saar 2025 – Ein Weinjahr voller Zuversicht und Überraschungen

Mitten in der Lese nimmt sich Anna Reimann vom Weingut Cantzheim ein paar Minuten Zeit, um im Gespräch mit Wolfgang Staudt einen ersten Eindruck vom Jahrgang 2025 an der Saar zu geben. Nach dem Frostjahr 2024 startete die Saison mit Zuversicht und üppigem Fruchtansatz, begleitet von einer vitalen, grünen Vegetation. Doch kurz vor der Ernte kam der Regen – und damit der Druck, schnell und präzise zu lesen. Anna erzählt, wie sie und ihr Team reagiert haben, warum sie den Jahrgang trotz aller Herausforderungen als „saftig, klar und typisch Saar“ beschreibt – und wieso 2025 für sie ein richtig guter Jahrgang mit großer Bandbreite wird: vom Cremant-Grundwein bis zur Auslese. Ein spontanes, ehrliches Erntegespräch über Entscheidungen unter Zeitdruck, Fingerspitzengefühl im Weinberg und das Glück, endlich wieder volle Keller zu haben.

Exzellenter Wein-Jahrgang in Aussicht: Erste Eindrücke von der Lese 2025 mit Michel Andres

In dieser kurzen Sonderausgabe von Genuss im Bus bekommst du aktuelle Stimmen direkt aus den Weinbergen. Ich spreche mit dem Pfälzer Winzer Michel Andres aus Ruppertsberg, der seine Lese bereits fast abgeschlossen hat. Sein erstes Fazit: Der Jahrgang 2025 verspricht exzellente Qualitäten, auch wenn die Mengen unterdurchschnittlich ausfallen werden. Da die nächste geplante Episode leider wegen Hagelschäden beim Winzer entfällt und ich anschließend auf Reisen bin, hörst du die nächste reguläre Folge von Genuss im Bus erst wieder am 10. Oktober. Bitte gerne vormerken!

Simon Hornstein: Herkunft entdecken, Terroir prägen – Pinot und Chardonnay vom bayerischen Bodensee

In dieser Episode von Genuss im Bus spreche ich mit Simon Hornstein vom Seehaldenhof in Nonnenhorn. Wir blicken auf seinen Werdegang – vom Staatsweingut Meersburg über Geisenheim und die Steiermark bis zum Praktikum bei Fürst – und sprechen über seine heutige Arbeit mit Chardonnay und Pinot Noir. Ein zentrales Thema ist die geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) für den bayerischen Bodensee, die Simon gemeinsam mit seinen Kolleg:innen vorantreibt. Es geht um Gemeinschaft, Visionen und die Suche nach einer regionalen Identität, die erst am Anfang steht. Außerdem verkosten wir aktuelle Weine – darunter den Nonnenhorner Ortswein Spätburgunder 2022 und einen Chardonnay, die beide zeigen, welches Potenzial die Region hat.

Claudius Haug – Bio, PIWI und Bodensee-Charme

Der Bayerische Bodensee ist ein Gebiet der Superlative: Hier liegen die südlichsten, höchstgelegenen und regenreichsten Weinberge Deutschlands. Claudius Haug bewirtschaftet in dieser einzigartigen Landschaft einen Familienbetrieb, der Wein- und Obstanbau vereint, seit vielen Jahren ökologisch arbeitet und einen hohen Anteil pilzwiderstandsfähiger Rebsorten pflegt. Wir sprechen über die besonderen klimatischen Bedingungen zwischen See und Alpen, die Chancen und Herausforderungen des Bio-Anbaus in einer Region mit hohen Niederschlägen, die Dynamik einer engagierten Winzergemeinschaft – und verkosten zwei Weine, die den Charakter des Bodensees ins Glas bringen.

Bio reicht nicht – was Gerald Baldauf wirklich antreibt

Gerald Baldauf führt einen der größten Biobetriebe Frankens – und will trotzdem mehr. Mehr Präzision. Mehr Tiefe. Mehr Profil. In dieser Folge geht es um Bio als Haltung – und um das, was darüber hinaus zählt: Cool-Climate-Lagen im Seitental der Saale, geringe Erträge, starke Familienstrukturen und ein Qualitätsanspruch, der nicht beim EU-Blatt aufhört. Gerald spricht offen über die Gratwanderung, wenn nicht jeder Wein biozertifiziert ist, über maschinelle Lese und Moral, über Frostängste, PIWIs, Skaleneffekte, die Linie CLEES und die Frage, wie man als großer Betrieb glaubwürdig bleibt. Ein Gespräch über Herkunft, Haltung und die tägliche Herausforderung, aus Überzeugung Winzer zu sein – in einer Zeit, in der das alles andere als selbstverständlich ist. ➤ Mehr über meine aktuellen Webinare und Masterclasses: www.wolfgangstaudt.com www.dr-staudt-weinerlebnisse.de

Robert Haller – Ein Leben für den Wein

Robert Haller über Wandel, Verantwortung und die leise Kraft des Loslassens. Er hat den Silvaner mitgeprägt, das Bürgerspital Würzburg weiterentwickelt und drei Jahrzehnte lang Verantwortung getragen – für Menschen, Weinberge, Entscheidungen. Nun steht Robert Haller kurz vor dem Ruhestand. In diesem Gespräch blickt er zurück – auf einen ungewöhnlichen Lebensweg, der bei IBM begann und über Geisenheim, die Toskana und Fürst Löwenstein schließlich ins Herz des fränkischen Weinbaus führte. Wir sprechen über Herkunft und Haltung, über Teamführung, Stilistik, VDP-Klassifikation, Klimawandel – und über die Frage, was bleibt, wenn man loslässt. Ein stilles, tiefes Gespräch mit einem Menschen, der nicht laut führen musste, um viel zu bewegen.

Philipp Wedekind: Haltung, Hoffnung, PIWI – ein Weingut am Wendepunkt

In dieser Episode treffe ich Philipp Wedekind, Biowinzer aus Nierstein – einen, der nicht mit der Mode geht, sondern seinen eigenen Weg verfolgt: kompromisslos ökologisch, mit PIWI-Rebsorten, Pflanzenkohle im Boden und viel Gespür für das Zusammenspiel von Mensch, Rebe und Natur. Wir sprechen über seine Lieblingsweine – Cabernet Blanc, Muscaris und Cabernet Jura – über seine Philosophie im Weinberg und im Keller, über Netzwerke wie Ecovin oder die Zukunftswinzer, aber auch über die Schattenseite dieses Berufs: die wirtschaftliche Enge, den Druck durch Banken und die Frage, wie man in schwierigen Zeiten Haltung bewahren kann. Ein Gespräch über Hoffnung, Verantwortung und darüber, wie viel Persönlichkeit im Glas stecken kann – gerade wenn der Weg steinig wird.

Mit sechs Fässern und einer alten Korbpresse – Cris & Pia von KarSey Winemaking

Cris & Pia von KarSey Winemaking haben sich ihren Traum erfüllt: ein eigenes Weingut, ganz ohne geerbte Flächen – aber mit viel Mut, Hingabe und einem tiefen Verständnis für die Natur. Mitten im Steigerwald, in einem alten Bauernhof, der zum Weingut wurde, entstehen heute handwerkliche Naturweine mit Ecken, Kanten – und Haltung. Im Gespräch erzählen die beiden von ihrem Weg: – vom Geisenheim-Studium zur Hofrenovierung – von Biodiversität, regenerativer Bodenarbeit und Low Intervention im Keller – von Zeit als Stilmittel und dem Vertrauen in den natürlichen Verlauf Wir sprechen über Familiengründung und Betriebsgründung zugleich, über Feedback als Motor, über die GbR-Zeit als Lernprozess – und über die Vision, Wein wieder als echtes Naturprodukt zu begreifen. Eine Folge über Neuanfänge, Partnerschaft, Erdverbundenheit – und über zwei Menschen, die etwas wagen.

Vom ältesten Weingut der Welt in die Zukunft des Weinbaus – Jan Matthias Klein und der Staffelter Hof

Der Staffelter Hof in Kröv ist das älteste Weingut der Welt – gegründet im Jahr 862. Doch wer glaubt, hier sei die Zeit stehen geblieben, irrt gewaltig. Denn Jan Matthias Klein, der heutige Kopf des Betriebs, denkt Weinbau radikal neu: Biodynamie, PiWis, Permakultur, internationale Gastwinzer:innen, kreative Etiketten, CO₂-Neutralität – und mittendrin ein lebendiger Ort der Gemeinschaft, der sich ständig weiterentwickelt. In dieser Episode spreche ich mit Jan über seine Vision vom Wein der Zukunft, seine Mentoren, seine Haltung zur Naturweinszene – und über Fehler, Glücksmomente und die Magie von Musik im Weinberg. Eine Episode für alle, die Weinbau als Kultur und Bewegung verstehen – und sich für neue Wege begeistern.

Philipp Emmich – Ein junger Winzer auf dem Weg zur eigenen Handschrift

Philipp Emmich ist 27 Jahre alt, hat bei Wagner-Stempel gelernt und in Geisenheim studiert. Heute bringt er als junger Winzer frischen Wind ins traditionsreiche Familienweingut Neef-Emmich in Rheinhessen. In dieser Episode geht es um das Spannungsfeld zwischen Vater und Sohn, um Chardonnay-Pläne, neue Etiketten, Spontangärung – und um Rieslinge aus dem Höllenbrand und Hundskopf, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Philipp spricht offen über Verantwortung, Veränderung und darüber, wie man seinen eigenen Stil findet, ohne die Wurzeln zu verlieren.

Pionier mit 24 – Benedikt Schnürr über PiWis, Vertrauen und Verantwortung

Benedikt Schnürr ist 24 Jahre alt – und längst eine tragende Säule im Weingut Wohlgemuth-Schnürr in Rheinhessen. Er hat in Geisenheim Weinbau und Önologie studiert, bei Wagner-Stempel und Paul Fürst gelernt, Auslandserfahrung gesammelt – und prägt heute den Familienbetrieb entscheidend mit: 60 % der Rebfläche sind mit PiWis bepflanzt, seine eigene Weinlinie ist spontanvergoren und länger ausgebaut, und 90 % der Weine gehen direkt an Endverbraucher – oft sogar persönlich ausgeliefert. Benedikt denkt mutig voraus, nutzt seine Freiräume, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. Im Gespräch geht es um die Zukunftsfähigkeit von Rebsorten wie Calardis Blanc, Souvignier Gris oder Sauvignac, um Vertrauen innerhalb der Familie – und um eine Eventkultur, die das Weingut zu einem echten Begegnungsort macht. 👉 Diese Folge ist Teil der Serie „Zukunftswinzer“, in der junge Winzer:innen zu Wort kommen, die heute schon gestalten, was morgen wichtig ist.

Ein kurzer Zwischenruf – und ein Blick hinter die Kulissen

Heute gibt’s ausnahmsweise kein Interview – der geplante Termin mit einem Winzer musste krankheitsbedingt verschoben werden. Stattdessen nutze ich die Gelegenheit für ein kurzes Update aus dem Maschinenraum von Genuss im Bus – und um einfach mal Danke zu sagen: Für die vielen ermutigenden Rückmeldungen zu den letzten Episoden und für eure Treue über all die Jahre. Ich erzähle, was aktuell ansteht: von den nächsten Podcast-Folgen über neue Live-Webinare bis hin zur nächsten Runde der Weinkenner Masterclass. Und ich lade dich ein, bei Interesse einfach mal auf meiner Website vorbeizuschauen – oder dir direkt ein unverbindliches Infogespräch zu buchen. Nächste Woche geht’s wie gewohnt weiter – dann mit Benedikt Schnürr vom Weingut Wohlgemuth-Schnürr in Rheinhessen, dem Betrieb mit dem höchsten PiWi-Anteil in Deutschland. Ein Gespräch darüber, wie mutige Entscheidungen den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen können.

Zukunft mit Substanz – Wie Tobias Hemberger Nachhaltigkeit lebt

Tobias Hemberger gehört zu einer neuen Generation von Winzern, die Nachhaltigkeit nicht nur als Etikett verstehen, sondern als Haltung leben. In Episode 202 unserer Serie „Zukunftswinzer“ spricht er über neue Rebsorten, Energieautarkie, Regenwassernutzung – und darüber, wie sich ein junges Weingut zwischen Markt, Klimawandel und Generationendruck behaupten kann. Tobias ist Teil der fränkischen Winzergruppe ETHOS, die Nachhaltigkeit ganzheitlich denkt – vom Weinberg bis zur Photovoltaikanlage. Und er gehört zu denen, die sagen: „Zukunft braucht nicht nur Vision, sondern konkrete Schritte.“ Wir sprechen über: - die Chancen und Grenzen von Zukunftsreben - seine Erfahrungen mit PV-Anlage, Zisterne & Kompostwirtschaft - die Frage, wie man als junger Winzer seinen eigenen Weg findet - und über die Kraft, die in gemeinschaftlichen Initiativen steckt 💡 Live dabei sein? Am 3. Juni findet das kostenlose Webinar mit Eva Vollmer statt: „Zukunftsweine zwischen Hoffnung und Realität – Was neue Rebsorten heute schon leisten“ 👉 Jetzt anmelden – Link in den Shownotes 🎙 Wenn dir diese Episode gefallen hat, abonniere Genuss im Bus, teile die Folge – und bleib dran!

Eva Vollmer – Warum Zukunftsweine mehr als eine Vision sind

In dieser Episode fällt der Startschuss für unsere neue Serie: Zukunftswinzer – eine Reise zu den Menschen, die den Weinbau von morgen gestalten. Den Anfang macht Eva Vollmer – Winzerin, Pionierin und Botschafterin einer Bewegung, die zeigt: Neue Rebsorten sind keine Nische mehr, sondern ein konkreter Weg in Richtung Zukunft. Wir sprechen über Zukunftsreben, über Vision und Realität, über Hoffnung, Skepsis und Erfahrung – und darüber, warum der Wandel im Weinbau nicht mehr auf sich warten lässt. Eva erzählt von ihren eigenen Erfahrungen, von sensorischen Aha-Momenten, von Marktreaktionen – und von der Verantwortung, nicht nur an den Ertrag von heute, sondern an die Umwelt von morgen zu denken.

Weinbau & Klimawandel – Prof. Dr. Hans Reiner Schultz im Gespräch

Der Klimawandel verändert den Weinbau radikal – mit massiven Folgen für Winzer, Regionen und Rebsorten. Prof. Dr. Hans Reiner Schultz, Präsident der Hochschule Geisenheim und einer der weltweit führenden Experten für Klimafolgen im Weinbau, gibt Einblicke in die Entwicklungen, Herausforderungen und notwendigen Anpassungen. Welche Regionen sind besonders betroffen? Wie können Winzer sich vorbereiten? Und welche politischen Rahmenbedingungen sind nötig? Ein tiefgehendes Gespräch über die Zukunft des Weins in einer sich verändernden Welt.

Dramatische Zeiten für Winzer – Prof. Simone Loose über die Zukunft des deutschen Weinbaus

Dramatische Zeiten für Winzer – Prof. Simone Loose über die Zukunft des deutschen Weinbaus Steigende Kosten, sinkende Rentabilität, ein stagnierender Markt – viele Weinbaubetriebe stehen unter enormem wirtschaftlichem Druck. Doch was sind die Ursachen? Welche langfristigen Auswirkungen hat diese Entwicklung? Und wie können Winzer sich jetzt zukunftssicher aufstellen? In dieser Episode spreche ich mit Prof. Dr. Simone Loose, einer der führenden Expertinnen für die wirtschaftlichen Entwicklungen im Weinbau. Sie gibt Einblicke in: Warum immer mehr Betriebe unter Druck geraten Die dramatischen Veränderungen im deutschen Weinmarkt Welche wirtschaftlichen Stellschrauben jetzt wichtig sind Welche Strategien Winzer für eine nachhaltige Zukunft nutzen können 🎧 Jetzt reinhören und mehr erfahren!

Weinbau unkonventionell: Yvette Wohlfahrt über Freiheit und Leidenschaft

Für eine weitere Episode von Genuss im Bus treffe ich in Geisenheim Dr. Yvette Wohlfahrt, eine Wissenschaftlerin, die mit ihrem Partner Florian Franke gemeinsam das Weingut Wohlfahrt-Franke führt. Dieses kleine, ökozertifizierte Weingut bewirtschaftet etwa 1 Hektar Rebfläche und legt großen Wert auf naturnahe Weinproduktion. Ihre Weine tragen kuriose Namen und werden unfiltriert und mit nur minimalem Schwefeleinsatz abgefüllt. Neben ihrer Tätigkeit im Weingut ist Yvette als Wissenschaftlerin und Dozentin an der Hochschule Geisenheim tätig, während Florian Franke als Kellermeister und Außenbetriebsleiter bei Schloss Vaux arbeitet. Diese berufliche Vielfalt ermöglicht es den beiden, im Nebenerwerb mit großer Leidenschaft und Hingabe ihr eigenes Ding zu machen. Was mich an Yvette und Florian besonders fasziniert, ist ihre bewusste Entscheidung, ihren ganz eigenen Weg zu gehen. Sie haben sich bewusst dafür entschieden, ihre Freiheit zu bewahren und ihre Leidenschaft für Wein mit ihren Berufen zu verbinden – ohne sich dem Druck des Vollerwerbs auszusetzen. Dadurch haben sie die Möglichkeit gewonnen, ihren ganz eigenen Weg zu gehen – voller Selbstbestimmung und Leidenschaft. Ich denke, die Vita der beiden zeigt, dass es im Weinbau nicht nur den einen richtigen Weg gibt. Bei all dem wundert es nicht, dass sie sich selbst gern als „durchgeknalltes Önologenpärchen“ bezeichnen. Sie sagen: „Wir scheuen uns nicht, mit Traditionen zu brechen, nicht zuletzt, weil wir neugierig aufs Leben sind.“ Dafür sprechen selbstredend die Namen ihrer Weine: „Orange Utan“ für einen maischevergorenen Riesling, „Gewürz-Tapir“ für einen maischevergorenen Gewürztraminer und „Lippen Bärti“ für einen lange im Fass ausgebauten Spätburgunder. Im Rahmen ihrer Forschungsaktivitäten an der Hochschule Geisenheim beschäftigt sich Yvette unter anderem mit der Kupferreduzierung im ökologischen Weinbau. Denn einerseits ist Kupfer bei den Ökos nach wie vor das einzige wirksame und zugelassene Mittel gegen den Falschen Mehltau. Doch bekannt ist auch: Kupfer belastet Boden und Wasser – und so sucht die Branche schon lange und dringend nach Alternativen. Genau hier setzt das Vitivit-Projekt an, ein interdisziplinäres Forschungsprojekt, an dem auch Yvette beteiligt ist. Da geht es zum einen darum, die Wirkung des Kupfers zu maximieren, um dadurch die ausgebrachte Menge reduzieren zu können. Auch alternative Methoden werden erforscht: gezielte Entblätterung, Bodenabdeckungen, UV-C-Strahlung und neue Wirkstoffe. Also kein Wunder, dass ich ungemein happy bin, heute mit Yvette eine inspirierende Persönlichkeit an Bord zu haben. Ihre Geschichte zeigt, wie Wissenschaft, Weinhandwerk und Freiheit zu einer leidenschaftlichen Lebensphilosophie verschmelzen können. Perfekte Zutaten für ein spannendes Gespräch – und vielleicht auch für neue Denkanstöße. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet.

Heiner & Valentin Sauer - tolle Mischung aus Bodenständigkeit und Bescheidenheit, Unternehmergeist und Abenteuerlust

Das Weingut Sauer ist eins der ältesten Bioweingüter in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 1987 arbeitet der Betrieb nach den Richtlinien des Bioland-Verbandes und integriert seit 2010 Elemente der biodynamischen Landwirtschaft. Ein zentraler Aspekt der Betriebsphilosophie ist die Förderung der Biodiversität in den Weinbergen. Durch eine vielfältige Begrünung entstehen lebendige Biotope, die zu gesunden Böden und einer hohen Traubenqualität beitragen. Im Keller setzt das Weingut auf einen minimalistischen Ansatz, einschließlich der Spontangärung ohne Zugabe von Reinzuchthefen, um den individuellen Charakter der Weine zu betonen. Obwohl das Weingut Heiner Sauer in der Weinwelt ein hohes Ansehen genießt, verfolgen Heiner und Valentin eine vergleichsweise moderate Preisstrategie. Das ist sicher auch ein Grund dafür, dass der Anteil, den sie direkt ab Hof vermarkten, relativ hoch ist. In ihrer im Jahr 2021 neu erbauten Betriebsstätte haben sie eine wunderschöne Vinothek eingerichtet, die Besucher geradezu dazu einlädt, einzutreten und in großzügiger und zugleich gemütlicher Atmosphäre die Gastfreundschaft der Familie Sauer zu genießen und sich ohne Eile durch das Sortiment zu verkosten. In der wärmeren Jahreszeit steht eine große Terrasse mit genialem Fernblick für unvergessliche Augenblicke bereit. Zwei Besonderheiten des Weinguts dürfen nicht unerwähnt bleiben: 1. Mit dem Grünfränkisch kultivieren sie erfolgreich eine historische Rebsorte, die bereits als ausgestorben galt. Und 2. die Expansion nach Spanien. Im Jahr 1998 gründete Heiner zusammen mit seiner Frau Moni die "Bodegas Palmera" in der Region Utiel-Requena. Dies bietet die Chance, mit einer weiteren Produktionslinie völlig andere Weinstile zu produzieren. Neben ihren facettenreichen Pfälzer Weinen entstehen im Hinterland von Valencia körperreiche, südländisch geprägte Rotweine aus den Sorten Tempranillo, Syrah und Bobal. Aber auch die Sorten Cabernet und Merlot kommen zum Einsatz. Kurz und bündig auf den Punkt gebracht: Die "DNA" des Weinguts Heiner Sauer besteht in der Kombination aus ökologischem Engagement, Förderung der Biodiversität, minimalistischer Kellertechnik und internationaler Ausrichtung. Und das alles verbunden mit einem gehörigen Schuss Unternehmergeist und Abenteuerlust.

Janine Weinreich - Spätburgunder fließt durch ihre Adern

Janine Weinreich führt das Weingut Brüssel in zweiter Generation. Sie hat es mit innovativen Ideen und viel Leidenschaft zu einem echten Geheimtipp gemacht. Nach ihrer Ausbildung bei renommierten Winzern und Winzerinnen im In- und Ausland, unter anderem bei Klaus-Peter Keller in Rheinhessen, Sabine Mosbacher in der Pfalz und Birgit Braunstein im Burgenland, hat sie peu à peu seit 2007 immer mehr Verantwortung für das Familienweingut ihrer Eltern übernommen. 2019 war dann die finale Übergabe. Für Aufsehen haben in den vergangenen Jahren vor allem ihre Spätburgunder gesorgt. Sie sind ein bisschen wie Janine. Bei der Begegnung entlocken sie ein Lächeln. Sie wirken generös, entgegenkommend, freundlich und offen. Das sind Spätburgunder, die einem entgegenzurufen scheinen: „Hab mich gern, ich möchte dir gefallen.“ Und das machen sie auf eine sehr charmante, authentische Art, ohne dabei aufdringlich zu sein oder gekünstelt zu wirken. Sie zeigen viel Frucht, sie haben eine schöne Balance und sie sind super trinkig. Janine legt großen Wert auf Handarbeit im Weinberg und setzt auf traditionelle Methoden wie Spontangärung und langes Hefelager. Aktuell befindet sie sich in der Umstellung zum Bioweingut. Wichtig ist ihr der direkte Kundenkontakt, weshalb sie das Gros ihrer Weine direkt ab Hof verkauft. Über all diese Dinge spreche ich im Podcast mit ihr.

Elisabeth Muth - wie eine Architektin das Weingut Rappenhof leitet

Eine weitere Episode meines Podcasts "Genuss im Bus" führt mich noch einmal in die sanfte Hügellandschaft Rheinhessens. In der kleinen Weinbaugemeinde Alsheim bin ich mit Elisabeth Muth verabredet, die dort seit 2018 das elterliche Weingut, den Rappenhof führt. Ursprünglich studiert Elisabeth Architektur an den Technischen Universitäten Darmstadt und Zürich und arbeitet anschließend als Architektin in München. Sie kehrt nicht zuletzt deshalb in den Familienbetrieb zurück, weil ihr Bruder nach einem tödlichen Verkehrsunfall das Erbe nicht mehr antreten kann. Logisch, dass ich im Interview von ihr wissen will, welche Erfahrungen und Einsichten sie aus ihrem Leben als Architektin in den Weingutsalltag hat mitnehmen können und an welch anderen Punkten die Uhren im Weinbusiness doch ganz anders ticken. Wie erfrischend erweist sich der Blick von außen, ungeschminkt und fernab aller internen Scheuklappen und wie schnell gelingt es, in der Familie, im Kollegenkreis und von Mitarbeitern und Angestellten als neue, fachfremde Chefin akzeptiert zu werden. Im Interview erfahrt Ihr nicht nur, was Elisabeth binnen weniger Jahre alles erlebt und in Bewegung gebracht hat, sondern auch, weshalb sie in ihrer neuen alten Welt auch ihr Glück gefunden hat.

Bastian Beny - vom Koch zum visionären Winzer

Bastian Beny beginnt seine Karriere als Koch und sammelt Erfahrungen in renommierten Restaurants. Sein wachsendes Interesse am Wein führt ihn schließlich zum Studium der Weinbau & Oenologie in Geisenheim. Praktische Erfahrungen sammelt er bei namhaften Weingütern wie Klaus Peter Keller und Wagner-Stempel. Er legt großen Wert auf Biodiversität und nachhaltiges Arbeiten. Seit 2023 sind die Weine biologisch und biodynamisch zertifiziert. Im Weinberg setzt er auf artenreiche Begrünung, Humusaufbau und den Einsatz bretonischer Zwergschafe, um lebendige Böden und vitale Reben zu fördern. Im Keller setzt er auch interventionsarme Weinbereitung. Die Weine werden ausschließlich per Hand gelesen, spontan in kleinen Gebinden vergoren und verweilen fast ein Jahr auf der Hefe. Dadurch kann auf Schönungsmittel und Filtration verzichtet werden. Schwefel kommt nur dezent zum Einsatz. Das Ergebnis sind lebendige, ungemein energetische und langlebige Weine - ein echter Geheimtipp in der bunten, vielgesichtigen Weinszene Rheinhessens. Im Podcast reden wir über all diese Dinge und vertiefen insbesondere die Frage, wie nachhaltige, regenerative und biodynamische Landwirtschaft funktioniert und worin ihre großen Stärken liegen.

Patrick Chelaifa - Chef der Bickensohler Weinvogtei eG

Die Winzergenossenschaften in Deutschland stehen ja aktuell vor wirklich erheblichen Herausforderungen: Preisverfall und Margendruck, Rückgang der Mitgliederzahlen, Klimawandel, Markt- und Konsumveränderungen und ein ungemein dynamisches Wettbewerbsumfeld setzen die Genossenschaften unter Druck. Andererseits sind Winzergenossenschaften in vielen Weinbaugebieten ein wichtiger Teil der regionalen Identität und Tradition. Sie tragen zur Erhaltung des Kulturlandschaftsbildes bei und fördern die regionale Verbundenheit der Winzer. Insbersondere kleinen Winzern bieten die Genossenschaften die Möglichkeit, ihre Kräfte zu bündeln, um so gemeinsam wirtschaftlich überlebensfähig zu bleiben. Durch den Zusammenschluss können sie Zugang zu moderner Technik, größeren Absatzmärkten und professionellem Marketing erlangen, was für einzelne Winzer oft nicht möglich wäre. Leider haben Genossenschaftsweine seit geraumer Zeit den Ruf, Massenware zu sein, was in einem Markt, der zunehmend auf Individualität und Qualität setzt, problematisch ist. Einige Winzergenossenschaften haben erfolgreich begonnen, sich durch eine stärkere Fokussierung auf Qualität und Marketing neu zu positionieren, andere fusionieren, um durch größere Strukturen wirtschaftlich überlebensfähig zu bleiben. Die Lage ist nicht rosig, aber es gibt auch Ansätze zur Anpassung und Verbesserung. Mit Patrick Chelaifa rede ich über all diese Dinge. Ich will von ihm wissen, wie er den aktuellen Zustand der Bickensohler Weinvogtei einschätzt, wie die Stimmung unter den Genossen ist und mit welchen konkreten Herausforderungen sie zu kämpfen haben. Mit welcher Strategie gedenkt er, seine Genossenschaft zukunftsfähig zu machen und wie will er die Genossen, also die einzelnen Winzer und Winzerinnen so einbinden, dass sie diesen Modernisierungsprozess bereitwillig und engagiert mitgestalten. Einem wie Patrick kann man diese Aufgabe getrost anvertrauen. Es ist einer, der vorangeht ohne abzuheben, ein GF mit gutem Kontakt zur Basis, der hingeht und stets ein offenes Ohr für die Anliegen und Sorgen der Genossen hat. Gleichzeit hat er ein Faible für Kommunikation und Präsentationen, er geht gerne raus und verkörpert auf den Bühnen der Weinwelt seine Bickensohler Weinvogtei.

Fritz Waßmer - Burgundische Eleganz aus dem Herzen Badens

Für eine weitere Episode meines Podcasts "Genuss im Bus" bin ich ein weiteres mal ganz im Süden der Republik unterwegs und besuche im Markgräflerland in der kleinen Ortschaft Schlatt das Weingut Fritz Waßmer. Noch bevor ich die Schwelle des Verkostungsraums überschreite, kommen mir Lisa und Fritz Waßmer entgegen und entführen mich zum Lunch in ein nahegelegenes Restaurant. Ein lebhaftes Gespräch entspinnt sich entlang der aktuellen Jahrgangsherausforderungen und weshalb die Toplagen des Betriebs - trotz allem - immer noch recht gut mit den Wetterkapriolen zurecht kommen. Spätestens als dann die Sprache aufs Burgund kommt, gerät Fritz ins Schwärmen. Es ist unverkennbar, wie sehr er diese französische Region, die Menschen dort und ihre Art des Weinmachens liebt. Ich spüre, welche Hochachtung er von der Wertschätzung seiner burgundischen Kollegen hat, nicht zuletzt, weil sie sich dem Terroir, also der Herkunft der Weine auf so besondere Weise verpflichtet fühlen. Und so entpuppt sich bereits der Restaurantbesuch en passant zu einer Lehrstunde rund um die Historie und die Ideale des Weinguts Fritz Waßmer. Fritz Waßmer beginnt seine Karriere als Weinmacher zwar erst 1998, aber von Anfang an hat er sehr genaue Vorstellungen, wie die Weine, die er einmal produzieren wird, schmecken sollen. Seine Liebe gilt vor allem den Gewächsen der Domaine de la Romenée-Conti. Dort hat er eine Weile gearbeitet und sich dabei sehr genau angeschaut, auf was am meisten Wert gelegt wird. Der Kontakt dorthin ist seither nicht wieder abgerissen und bildet auch heute noch die Blaupause für sein persönliches stilistisches Ideal beim Spätburgunder. Wonach er strebt sind geschmeidige und aromatische Weine mit großer Eleganz und einer fein austarrierten Balance zwischen Körper und Frucht, zwischen Zartheit und Langlebigkeit. „Mehr als im Falle jeder anderen Rebsorte, sagt er, braucht es beim Pinot Feingefühl, Geduld und Frustrationstoleranz. Der geht seinen eigenen Weg, den kannst du nicht zwingen. Das Ideal wäre, überhaupt nichts zu tun – aber das ist unmöglich.“ Im Podcast sind neben Fritz auch seine Tochter Lisa, eine studierte Betriebswirtin und ihr Mann, der Geisenheim-Absolvent und langjährige Kellermeister im Weingut, Armin Ritter dabei. Wir sprechen darüber, wie es ihnen peu a peu gelungen ist, nicht nur die Eigenheiten der Sorten zu lesen, sondern auch die Besonderheiten der einzelnen Terroirs. Denn erst das kongeniale Zusammenspiel, so formuliert es Armin, das kongeniale Zusammenspiel von Lage, Rebe und Weinbergsmanagement, ist das, was große Weine möglich macht. Bereits der Spätburgunder Gutswein des Hauses Fritz Waßmer kann sich sehen lassen. Eine bessere Visitenkarte ist kaum denkbar. Charmant und unkompliziert im Antrunk, zeigt er doch schon eine bemerkenswerte Fruchttiefe, geschmeidige Textur und ordendlich viel Druck im Finale. Die Krönung sind die Lagenabfüllungen, allen voran die charmante Bombacher Sommerhalde, der feurige Kenziger Roter Berg und der stattliche und finessenreiche Herbolzheimer Kaiserberg. Am besten, man macht sich selbst vor Ort ein Bild. Die wunderschöne Vinothek lädt geradezu dazu ein. Kurzentschlossene haben bereits einen Tag nach Erscheinen dieser Podcast-Episode, also am ersten Novemberwochenende die Gelegenheit, die Präsentation des neuen Jahrgangs mitzuerleben. Also, nichts wie hin!

Junge Tuniberger Avantgarde - Sabeth & Severin vom Weingut Gebrüder Mathis

Für die heutige Episode mache ich mich auf den Weg in die ganz im Süden der Republik gelegene Weinregion Baden. Denn wer wie ich nach edlen Alternativen zu den berühmten weißen und roten Burgundern sucht, wird nicht zuletzt in diesem Teil Deutschlands fündig. Die feinsten Burgunder unter ihnen können zwar auch schon mal die 100 Euro-Marke knacken, aber es gibt auch hervorragende Weine, die weniger als die Hälfte, manche nicht mal ein Viertel dessen kosten, was unsere französischen Nachbarn dafür aufrufen. Sie verdienen unsere Aufmerksamkeit. Zum Beispiel das Weingut der Gebrüder Mathis in Merdingen am Tuniberg, westlich von Freiburg. Hier regieren heute Sabeth und Severin. Sie ist in der Pfalz groß geworden, er in Basel. In Geisenheim hat die Liebe sie zusammengebracht. Heute leiten sie eins der interessantesten Weingüter am Tuniberg. Die Weine der beiden aus den Sorten Weiß- und Grauburgunder, Chardonnay und Spätburgunder, strahlen eine berührende innere Ruhe und Harmonie aus. Sie sind zart und fein texturiert und gleichzeitig voller Energie. Es sind Weine, die ihr Herz auf der Zunge tragen und uns schon beim ersten Schluck in ihren Bann ziehen. Mich erstaunt insbesondere ihr Auxerrois und schon bei der ersten Begegnung frage ich mich, ob ein Auxerrois vom Tuniberg so betörend sein: in der Nase kühl, klar, frisch und lebhaft wie ein ins Tal hopsender Bergbach, am Gaumen präzise, elegant, energetisch und einem langen, fröhlichen Ausklang, der mir unweigerlich ein Lächeln entlockt. Aber auch die Chardonnays und Grauburgunder überzeugen auf ganzer Linie. An der Spitze der Pinots stehen die Crus Hohrain und Rosenloch, deren 2021er gerade verfügbar sind, aufgrund der geringen Stückzahlen bei Erscheinen des Podcasts aber auch schon vergriffen sein können. Eine mehr als interessante Alternative ist dann der Spätburgunder Alte Rebe. Dieser dichte, unfiltrierte Pinot stammt von über 30 Jahre alten Reben und reift 18 Monate in kleinen Fässern. Mir gefällt er wegen seines ungemein saftigen und raffinierten Gaumenauftritts, seiner superfeinen Tannine und konzentrierten Kirschfrucht und weil er im Finale noch mal richtig Gas gibt und so auch als Speisenbegleiter eine gute Figur macht. Von Sabeth und Severin will ich wissen, wie sie all das in so kurzer Zeit auf die Flasche bekommen, wie sie herangehen an die Pflege ihrer Weinberge und den Prozess der Weinbereitung. Ich will wissen, wie die beiden ticken, mit welchen Idealen und Werthaltungen sie durchs Leben gehen und was sich für die nächsten Jahre so alles vornehmen.

Geisenheimer Startup "Woii" - die Gründung eines "Mitmach-Weinguts"

Vor ein paar Wochen übernimmt ein junges Trio einen etablierten Rheingauer Weinbaubetrieb, um daraus mehr als nur ein ganz normales Weingut zu machen. Das ist für mich Anlass genug, den Dingen auf den Grund zu gehen. Ich verabrede mich in Geisenheim mit zwei der drei Gründer und führe ein ausführliches Gespräch. Vor allem will ich dem Hinweis nachgehen, dass die drei im Rahmen ihres Startups ein gänzlich neues und einzigartiges Angebot planen: sogenannte Weinmach-Stationen, die Studenten und Auszubildenden, aber auch Privatleuten die Möglichkeit bieten sollen, ihre eigenen Weine zu machen. Das Erstgespräch ist vielversprechend und so verabreden wir zeitnah die Produktion einer Podcastfolge für Genuss im Bus. So ist es gekommen, dass ich heute mit Manu Straub, einem ehemaligen Uhrmacher aus der Schweiz und seinem Geschäftspartner Max Tafel, einem promovierten Geisenheimer, die Hintergründe dieses interessanten Projekts beleuchten darf. Es hört auf den Namen „Woii“, das ist der Name, den die Protagonisten dem Unternehmen gegeben haben. Ich will wissen, wie es zu all dem gekommen ist, was genau sie in den nächsten Jahren vorhaben und wie weit die Dinge bereits vorangekommen sind.

Florian Lauer - der Terroir-Enthusiast der Saar

Für eine weitere Ausgabe meines Podcasts „Genuss im Bus“ - der mobile Weinpodcast habe ich den Terroir-Enthusiasten Florian Lauer in Ayl an der Saar besucht. Ich steige in seinen Geländewagen und schon geht es los. Zunächst zum Ayler Scheidterberg, dann zum Rauberg und schließlich auf die andere Seite von Ayl zur Lage Schonfels. Überall hat er ausschließlich Riesling-Reben stehen. „Das ist unsere einzige Rebsorte“, erklärt er mir und ergänzt: „Diese Landschaft hier will ich in die Flasche bringen, mit nur einer Rebsorte kann ich in diesen unterschiedlichen Terroirs eine hohe geschmackliche Diversität erzielen.“ Florian ist in seinem Element, wenn er über die große Vielfalt der Terroirs der Saar spricht. Durchdrungen, detailverliebt und voller Enthusiasmus. Einer, der den Dingen auf den Grund geht, Fragen stellt, wo so manch anderer zu denken aufhört. Eine unverkennbar wissenschaftliche Ader fließt durch ihn hindurch und gleichzeitig spürt man schon bei der ersten Begegnung: Florian ist keineswegs nur Analytiker, sondern ein Schaffer und Macher, ein Umsetzer, der Ergebnisse sehen will. Die berühmte Ayler Kupp zeigt er mir aus der Ferne, ebenso die Feils, direkt am Eingang des Altarms der Saar gelegen. Allmählich bekomme ich ein Gefühl für das ungemein komplexe Terroir der Saar und ahne, weshalb die Weine von Ayl so ganz anders performen als diejenigen von Kanzem, Wiltingen und Ockfen. Fortdauernd wechseln die Gegebenheiten, die Höhenlage, die Steilheit der Weinberge, ihre Ausrichtung zur Sonne, die Nähe bzw. Distanz zum Fluss und auch die Situation, ob die Lage windoffen oder windgeschützt ist, beeinflusst die mikroklimatischen Konstellationen in den Weinbergen. Logisch, dass wir über all diese Dinge im Podcast sprechen, ausführlich sogar, wie könnte das mit einem so kenntnisreichen und detailverliebten Gesprächspartner auch anders sein.

Katharina & Jan Raumland - die Zukunft des deutschen Winzersekts

Wer sich heutzutage fragt, ob deutscher Winzersekt eine gute Alternative zum Champagner sein kann, befindet sich auf einer heißen Fährte. Wer diese Fährte erst noch aufnehmen will, dem sei sowohl die heutige Podcast-Episode als auch das 5. Internationale Sparkling Festival ans Herz gelegt, das am 3. November diesen Jahres in Mainz stattfindet. In Main kann man sich ein Bild vom hohen Qualitätsniveau vieler deutscher Winzersekte machen und prüfen, ob sie dem König der Schaumweine, dem Champagner und anderen internationalen Spitzen-Cuvées das Wasser reichen können. Aber noch immer ist es so, dass deutscher Winzersekt international kein Thema ist. Man trinkt Champagner, Cava und Crémant, auch italienische Schaumweine und Sparkling aus England und Südafrika. Ja selbst hierzulande entfallen auf den Winzersekt gerade mal 3% des Schaumweinmarktes. Es handelt sich also definitiv um eine Nische. Wird es auch in Zukunft dabei bleiben? Kann die neu gewonnene Wertschätzung, die die besten deutschen Winzersekte aktuell genießen, so viel Ausstrahlung entfachen, dass aus diesem zarten Pflänzchen in absehbarer Zeit eine blühende Landschaft wird? Und natürlich gehört hierher auch die Frage, welche Faktoren im Entstehungsprozess eines erstklassischen Schaumwein denn schlussendlich qualitätsentscheidend sind, also die Frage nach Rebsorte, Terroir und Jahrgang, nach den Auswirkungen der Weinbergspflege und des Lesezeitpunktes. Und logisch, auch all die vielen Handgriffe im Keller spielen eine Rolle, angefangen vom Pressen über die Bereitung der Grundweine, die Assemblage bis hin zur Hefelagerung nach der 2. Gärung in der Flasche. Fragen über Fragen. Die will ich heute mit zwei Experten erörtern. Ans Mikrofon geholt habe ich Katharina und Jan Raumland, also die junge Generation im Hause Raumland, wo Volker und Heide-Rose als Pioniere in den vergangenen 30 40 Jahren Herausragendes für den deutschen Sekt, speziell den hochwertigen, flaschenvergorenen Winzersekt geleistet haben.

Anna Reimann - Botschafterin des Saar-Rieslings und vielseitige Weingutsmanagerin

Fast in Rufweite zum Weingut von Günther Jauch, der in der 181. Episode von Genuss im Bus mein Gast am Mikrofon war, ist ein weiteres Spitzenweingut der Saar beheimatet. Cantzheim ist sein Name. Ganz anders als von Othegraven blickt es nicht auf eine Jahrhunderte lange Tradition zurück. Im Gegenteil. Es handelt sich um ein echtes Startup, eine Weingutsgründung, die Anna und Stephan Reimann im Jahr 2016 auf den Weg gebracht haben. Seither ist nicht viel Zeit vergangen und doch sind die Weine der beiden bereits in der Spitze der Region Saar angekommen. Es sind zeitlose Dokumente einer der aufregendsten Weinlandschaften Deutschlands, ohne jeden vordergründigen Charme, puristische, reine Weine ohne Lametta und schmückendes Beiwerk. Dafür brillieren sie mit Tiefe und Eleganz, mit zugleich tänzelnder Leichtigkeit und Komplexität, mit salziger Länge und einer so seidigen Textur, dass man sie streicheln möchte. Nur Zeit sollte man ihnen geben, denn ihren ganzen Reichtum zeigen sie nicht schon kurz nach der Flaschenfüllung. Immer mal wieder bin ich Ihnen begegnet, im Restaurant, beim Darmstädter Vinocentral oder bei einem Besuch des Saar-Riesling-Sommers. Dieser steht übrigens gerade wieder vor der Tür: am 24. und 25. August öffnen die Saar-Weingüter ihre Keller und Vinotheken und laden alle Interessierten ein, ihre Weine zu verkosten und mit den Machern ins Gespräch zu kommen. Eine wirklich tolle Gelegenheit - auch um diese wundervoll wilde Region mit all ihren Facetten einmal persönlich in Augenschein zu nehmen. Anna und Stephan Reimann vom Weingut Cantzheim sind natürlich auch mit von der Partie. In ihrer architektonisch ungemein ästhetisch gestalteten Orangerie schenken sie und die Gastwinzer Alexander Loersch von der Mosel und Simone Adams aus Ingelheim ihre Weine aus und geben Gelegenheit zum persönlichen Gespräch. All jenen, die am 25./26. August keine Zeit haben, lege ich das Wochenende 7./8. September ans Herz, denn dann präsentiert das Cantzheimer Winzerpaar Anna und Stephan den neuen Jahrgang. Weitere Infos finden sich auf der Website des Weinguts, die ich in den Shownotes zu dieser Episode gerne noch einmal verlinke.

Anne Kauer - leidenschaftliche Repräsentantin des Mittelrheinweins

Für eine weitere Episode von Genuss im Bus habe ich Kai und Kristina in Korb adieu gesagt, bin dann nur kurz mit der Fähre übergesetzt und habe auf der anderen Rheinseite in Bacharach Anne Kauer vom Weingut Dr. Kauer getroffen. Die Geschichte dieses Weinguts ist zwar keine, die sich über Generationen oder gar Jahrhunderte zurückverfolgen lässt, aber doch eine gänzlich andere als diejenige von Kai und Kristina. Von Randolf Kauer und seiner Frau Martin 1982 als ökologisches Weingut gegründet, ist nun deren Tochter Anne gerade dabei, die Zügel in ihre Hände zu nehmen. Im Podcast-Interview will ich von ihr wissen, mit welchen Ideen vom Weinmachen sie zu Werke geht und wie sie es schaffen will, das Weingut von einem Nebenerwerbs- zu einem Vollerwerbsbetrieb umzustellen. Fast zwangsläufig vertiefen wir in unserem Gespräch die Situation der Mittelrheinwinzer, ihre Leiden genauso wie die Potenziale und Chancen für eine bessere Zukunft.

Kristina & Kai - vom Forschungslabor in die Steillagen des Mittelrheins

Für eine weitere Episoden von Genuss im Bus bin ich noch einmal im Weinbaugebiet Mittelrhein unterwegs, also in einer Region, die ein irres weinbauliches Potenzial bereithält, aber nicht zuletzt aufgrund der ungemein arbeitsintensiven Bewirtschaftung der im Gebiet vorherrschenden Steil- und Steilstlagen zunehmend weniger wettbewerbsfähig geworden ist. Wer hier seriöse Weine im Preissegment unter 8 - 10 Euro auf die Flasche ziehen will, kann das nur auf der Basis - ich sag’s mal salopp - auf der Basis von Selbstausbeutung tun. Fakt ist aber: Trotz hoher Arbeitsintensität, in der Regel bis zum fünffachen dessen, was in der Ebene zu veranschlagen ist, belaufen sich die durchschnittlichen Flaschenpreise der Weine vom Mittelrhein unter denen anderer deutscher Anbaugebiete. Verkehrte Welt könnte man meinen! Die Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus begeben sich in exakt diesen Kontext. Sie haben - wie ich meine - einen riesengroßen Schritt gewagt: die Gründung eines Weinguts in Kaub mit tatsächlich ausschließlich Steil- und Steilstlagen. Sie starten, während immer mehr Betriebe aufgeben. Ihre Weinberge liegen in spektakulären Lagen inmitten des UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Da ist und wie könnte es anders sein, viel Leidenschaft und Enthusiasmus im Spiel. Herzblut für den Wein, das Winzerhandwerk und auch für die Kulturlandschaft, die das Tal des Rheins zwischen Bingen und Koblenz seit Jahrhunderten prägt. Die beiden, um die es hier geht, sind Kai und Kristina. Kai arbeitet aktuell an seiner Promotion zu einem in der Weinbranche brandaktuellen Thema: Er erforscht den von vielen Winzern gefürchteten „Sonnenbrand“. Kristina arbeitet in einem Luxemburger Forschungslabor, inhaltlich u.a. mit Fragen, wie den Herausforderungen des Klimawandels begegnet werden kann. Die beiden haben sich vor ein paar Jahren im Weinbau Studium in Geisenheim kennen- und lieben gelernt. Nach einigen Praktika hat es sie beide gereizt, einen eigenen Wein zu machen und so haben sie KMH Weine gegründet. Gestartet sind sie mit einem einzigen Fass Rotwein. Jetzt wollen sie ernst machen. In Kaub am Mittelrhein haben sie zugeschlagen, haben die Chance genutzt, das Bio-Weingut von Wolfgang Hillesheimer zu übernehmen und sich damit einen lang gehegten, gemeinsamen Traum zu verwirklichen. Die große Party zur Eröffnung des Weinguts findet am 18. August 2024 in Kaub statt. Fühlt Euch eingeladen und rockt mit den beiden auf ihr geniales Projekt. Gut möglich, dass ihr mich dort auch irgendwo erspäht. Würde mich freuen!

Daniel Sigmund - junger Himmelstürmer des Südtiroler Steillagenweinbaus

Für eine weitere Episode meines Podcasts "Genuss im Bus" bin ich einen jungen Südtiroler Winzer ans Mikrofon geholt, der 2021 im Eisacktal in der Nähe von Brixen - auf der Basis von Vorarbeiten seiner Mutter - sein eigenes Weingut gegründet hat. Die Rede ist von Daniel Sigmund, der demnächst seinen 27. Geburtstag feiert. Als Daniel 2017 nach Veitshöchheim geht, um dort die Technikerschule für Weinbau zu besuchen, ist er überzeugt, dass die besten Weine aus Südtirol kommen und dass die Kellermeister der berühmten Genossenschaften seiner Heimat den Schlüssel für große Weine in Händen halten. Er hat dann nicht schlecht gestaunt, als es immer wieder seine aus Südtirol mitgebrachten Weine sind, die bei den Tastings mit seinen Mitschülern halbvoll übrig bleiben, während viele andere Flaschen ausgetrunken werden. Ein Umdenkungsprozess beginnt. Daniel erkennt, wie viel mehr möglich ist und so konkretisiert sich mit der Zeit ein gänzlich anderes Ideal an Weinstilistik. Nicht ganz unschuldig an diesem Lernprozess sind die Diskussionen mit seinen damaligen Mitstreitern in Veitshöchheim: u.a. Carsten Saalwächter Konrad Buddrus und Jonas Brand - alle miteinander heute Protagonisten des handwerklichen, naturbelassenen Weins. Und auch seinen Plan, einmal Kellermeister einer der großen südtiroler Kellereigenossenschaften zu werden, beerdigt er. Stattdessen reift in ihm die Idee, sein eigenes Weingut zu gründen. Wie es dann tatsächlich zur Gründung kommt, wie es ihm gelingt, seine Ideen vom handwerklichen, naturbelassenen Wein in die Praxis umzusetzen und dann auch schon ganz bald einen begeisternden Markt für seine Silvaner, Spätburgunder, Portugieser und Rieslinge zu finden, das alles ist Gegenstand unseres Podcast-Gesprächs.

Thomas Patek - vom Entwicklungsingenieur zum Naturweinwinzer

Für die heutige Episode bin ich noch einmal in Franken unterwegs und habe mit Thomas Patek einen jungen Mann ans Mikrofon geholt, der zunächst als Entwicklungsingenieur mit beiden Beinen im Berufsleben stand, dann aber in eine persönliche Krise geriet und schließlich im Weinbau sein neues Glück gefunden hat. Ich sage an dieser Stelle „Herzlichen Dank, lieber Thomas, Danke für deine schonungslose Offenheit, mit der du die Dinge ansprichst und Chapeau, mit wie viel Verve und Engagement du dich ins Leben als Winzer hineingeworfen und dabei einen Weg gefunden hast, deine Talente zum Zuge kommen zu lassen ohne deine Schwächen zu ignorieren. Über all das reden wir im Podcast und logisch, natürlich reden wir auch über seine Weine, seine Art der Weinbergspflege und wie er den Prozess der Weinbereitung im Keller begleitet. Immer wieder zum Vorschein kommt dabei seine große Liebe zum Silvaner, dieser landauf landab noch immer unterschätzten Rebsorte. Thomas mag ihre robuste Performance im Weinberg ebenso wie ihre leise, vielleicht sogar introvertierte Art im Glas. Sie ist ihm wesensverwandt.

Günther Jauch - vom Glück eines späten Weingutsbesitzers

Für eine weitere Episode meines Podcasts "Genuss im Bus" bin ich nach nun tatsächlich längerer Zeit mal wieder an die Saar gefahren und habe - inmitten einer dramatischen und zugleich malerischen Steillagenlandschaft - einen Weingutsbesitzer ans Mikrofon geholt, den wohl die meisten Menschen aus anderen Kontexten kennen. Die Rede ist von Günther Jauch, der 2010 zusammen mit seiner Frau Thea das Weingut von Othegraven in Kanzem von Dr. Heidi Kegel, einer entfernten Verwandten übernommen und damit zurück in Familienbesitz geführt hat. Wie es dazu kam und was Günther Jauch seinerzeit motivierte, das Projekt „Weingut“ in sein Leben zu holen, ist Teil unseres Podcast-Gesprächs. Wir sprechen darüber hinaus sehr intensiv über den Zustand des Saar-Rieslings, seine goldenen Jahrzehnte Ende des 19. Jahrhunderts, den Niedergang in den 30er Jahren des 20 Jahrhunderts und dann die fulminante Renaissance seit nun etwa 15 Jahren. Logisch, dass wir sein aktuelles Lagen- und Produktportfolio genauer unter die Lupe nehmen und auch den ein oder anderen Wein gemeinsam verkosten. Bei all dem wird nicht nur deutlich, wie sehr Günther Jauch sein Herz an den Wein und sein Weingut verloren hat, sondern auch wie pudelwohl er sich in dieser Welt fühlt. Er genießt die Nähe und den Austausch mit den anderen Winzern in der Region und ist begeistert, von der sensationellen Hilfsbereitschaft, wie sie in der Szene herrscht. Vieles ist in dieser Welt so ganz anders wie in der Welt der Medien und des Fernsehens. Er ist, so zumindest mein Eindruck, ziemlich happy, diesen Schritt vor nunmehr 14 Jahren gegangen zu sein. Das hat, so sagt er selbst, sein Leben und seinen Erfahrungshorizont um ein vielfaches bereichert. Und ihm neue Freundschaften beschert.

Schloss Vollrads - mit Volldampf in die Zukunft

Für eine weitere Episode meines Podcasts "Genuss im Bus" bin ich in den Rheingau gefahren und habe - inmitten einer malerischen Landschaft - Schloss Vollrads einen Besuch abgestattet. Bereits von Winkel aus wird der Blick frei auf das Schloss, umgeben von sanften Hügeln und Weinbergen. Eine idyllische Szenerie offenbart sich dem Blick des Besuchers. Besonders markant wirkt der runde Wohnturm aus dem 14. Jahrhundert, der als Wahrzeichen von Schloss Vollrads gilt. Dieser Turm verleiht dem Schloss einen wirklich einzigartigen romantischen Charme. Verabredet bin ich mit dem GF Ralf Bengel und dem Kellermeister Jochen Bug. Von den beiden will ich wissen, wie es einem so alten und traditionsreichen Weingut gelingt, Innovationskraft und Veränderungsbereitschaft an den Tag zu legen, ohne die Vergangenheit zu vergessen oder sie gar zu leugnen. So kommt es, dass wir darüber sprechen, worin der Kern der Identität von Schloss Vollrads eigentlich besteht, aus welchen Bausteinen diese Identität aufgebaut ist. Gibt es so etwas wie einen Wertekanon, der den Umgang mit der Natur, das soziale Miteinander und auch die Leitplanken im Prozess der Weinbereitung orientiert, einen Wertekanon, der Halt gibt und den Handelnden eine klare Richtung weist. Natürlich reden wir auch über die Besitzverhältnisse, die Dynastie der Grafen Matuschka-Greiffenclau ebenso wie die Nassauische Sparkasse. Wir reden über das besondere Terroir von Schloss Vollrads, die Stilistik der Weine und das aktuelle Portfolio. Logisch, dass wir auch die beiden aktuellen Großprojekte thematisieren: die gerade abgeschlossene Umstellung der Weinbergsflächen auf ökologische Bewirtschaftung und den Bau des neuen, hochmodernen Kellergebäudes, das derzeit in Hanglage direkt oberhalb des Schlosses errichtet wird. Der Neubau dient zum einen der Weinproduktion, aber auch der Energieversorgung des gesamten Schlosses. Mithilfe von Photovoltaik, Batteriespeichern und Blockheizkraftwerk soll das Gebäude den Wärme- und Energiebedarf der gesamten Schlossanlage – inklusive Weingut, Gutsrestaurant und Veranstaltungsbereich – zu 80% aus erneuerbaren Energien decken. Die Trauben sollen in der neuen Weinhalle nach dem Gravitationsprinzip verarbeitet werden, weil das schonender sei und zu besserer Weinqualität führt, so zumindest erläutern mir das Geschäftsführer und Kellermeister.

Christian Ottenbreit - mit viel Bauchgefühl und Kreativität in eine vielversprechende Zukunft

Christian Ottenbreit hat mit dem 2018er seinen ersten Jahrgang heimgeholt, insgesamt 2000 Flaschen waren das damals. Im Rückblick gesteht er, mit diesem Jahrgang so ziemlich alles falsch gemacht zu haben, was man falsch machen konnte. Vor allem viel zu spät gelesen und dann Weine auf Flaschen gefüllt, die viel zu viel Alkohol besaßen. Seither ist jede Menge passiert. Es hat einen deutlichen Flächenzuwachs gegeben und aus 2.000 Flaschen sind 50.000 Flaschen geworden. Die Qualitätssprünge von Jahr zu Jahr sind enorm. Hinter allem verbirgt sich eine glasklare Strategie, ein durchdachtes, stimmiges Konzept, auch wenn, wie Christian wiederholt betont, sein Bauchgefühl Takt und Rhythmus bestimmt. Christian geht es im Kern darum, ein zukunftstüchtiges Weingut auf der Basis ethisch klar definierter Prinzipien so aufzubauen, dass es den Herausforderungen des Klimawandels gewachsen ist. Dazu gehört u.a. die ökologische Bewirtschaftung der Weinberge, die Anpflanzung neuer, pilzwiderstandsfähiger Rebsorten und der schonende Ressourceneinsatz. Im Keller setzt er auf Spontangärung, langes Vollhefelager und so wenige Eingriffe, wie möglich. Er sagt: „Wenn die Traubenqualität stimmt, dann ist die Weinbereitung kein Hexenwerk. Dann ist es einfach nur ein Stück weit ein Begleiten des Weinwerdungsprozesses und kein Weinmachen. Wir betreiben im Weinberg viel Aufwand, da können wir im Keller die Zügel locker lassen.“ Schnell hat Christian dann auch sehr sehr viel Wertschätzung für seine Weine erfahren. Klar, da sind Zufälle, da ist etwas Glück im Spiel, aber seine Weine sind tatsächlich auf ganz unaufgeregte Weise charmant und generös, super balanciert und alle mit einer tollen Haptik, einem animierenden Gaumenauftritt, cremig, saftig und fordernd zugleich, exzellente Speisenbegleiter quer durch das Sortiment. Und auch ihr Gewand, in dem sie sich präsentieren, die Flaschenetiketten sind sehr sehr ansprechend, modern und doch auch bodenständig, vor allem aber super individuell, eben erfrischend anders. Und all das anscheinend ohne Masterplan, dafür umso mehr mit ganz ganz viel Bauchgefühl.

Martin Hirsch - wie ein Quereinsteiger sein Glück in Weinberg und Keller findet

Für eine weitere Episode meines Podcasts "Genuss im Bus" bin ich noch einmal in Franken unterwegs und habe in Kitzingen Martin Hirsch ans Mikrofon geholt. Sollte Martin je einen konkreten Plan von seinem Leben gehabt haben, so kommt ein Leben als Winzer darin sicher nicht vor. Eigentlich haben sich die Dinge für ihn immer irgendwie ergeben, so ganz ohne großen Masterplan. Zwar ist er groß geworden als Sohn eines Winzers, aber nach dem Abitur ist eins klar: Erst mal raus aus der dörflichen und familiären Enge, hinaus in die große Welt. Er will mehr von allem, was da draußen lauert, erleben und er ahnt, dass auch er selbst sich dabei noch mal ganz neu erleben, vielleicht neu erfinden, auf jeden Fall weiterentwickeln wird. Eigentlich will er Tourismus-und Event-Management studieren, überlegt sogar, das in Asien zu tun. Aber dann kommen die Dinge doch ganz anders. Mehr oder weniger zufällig landet er in einer 3D-Agentur in Frankfurt. Einige Jahre später macht er sich in der Medienbranche selbstständig und jobt nebenbei im Service des Gourmetrestaurants Emma Metzler. Dann kommt Corona und seine Aktivitäten in Frankfurt liegen auf Eis. Was folgt ist hochinteressant, mehr noch, es ist beeindruckend und erfrischend anders. In kürzester Zeit entstehen unter seiner Regie extrem spannende und bemerkenswert eigenständige Weine. Doch lassen wir dazu den Protagonisten der heutigen Podcast-Episode selbst zu Wort kommen.

Luisa & Elias - die beiden Protagonisten des Startup-Weinguts Hainbusch in Kaub am Mittelrhein

Für eine weitere Episode meines Podcasts "Genuss im Bus" habe ich spontan die Himmelsrichtung gewechselt und den Bulli gen Westen gesteuert, um die beiden Protagonisten eines jungen Startups kennenzulernen. Sie 27, er 21, Luisa und Elias. Die beiden haben einen großen Schritt gewagt: die Gründung eines Weinguts in Kaub am Mittelrhein mit aktuell ausschließlich Steil- und Steilstlagen. Sie starten, während immer mehr Betriebe aufgeben. Kaub hat zwar eine lange Weinbautradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht und liegt im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal, das für seine steilen Weinberge bekannt ist. Und auch die Weinberge bieten ideale Bedingungen für die Produktion exzellenter Rieslinge, aber immer weniger Winzer können von den Früchten ihrer harten Arbeit leben. Die Zahl der Arbeitsstunden, die hier pro Hektar veranschlagt werden müssen, übertrifft die vieler anderer Weinbaugegenden um das 4- bis 5-fache. Die Flaschenpreise liegen jedoch nicht selten weit unter denen anderer Regionen. In diesen Kontext begeben sich Luisa und Elias. Beide sind absolute Quereinsteiger, beide ohne weinbaulichen Hintergrund, sie aus Oberbayern, er aus Osthessen. Kennengelernt haben sie sich in der Berufsschule im Rahmen ihrer Ausbildung zum Winzer. Anfangs haben sich beide eher ignoriert, dann nach ein paar Wochen im Pausenhof doch mal mal miteinander gesprochen und gleich gemerkt, dass die Chemie stimmt, dass sie ganz ähnlich ticken und schon vier Wochen später war den beiden klar, dass sie gerne einen Weinberg gemeinsam bewirtschaften möchten. Luisa und Elias strahlen so viel Unbeschwertheit aus, so viel Enthusiasmus und Begeisterung für den Winzerberuf, dass es eine große Freude ist, ihnen zuzuhören. Ganz ohne romantische Überhöhungen wirkt ihre Art ansteckend und allen Hörerinnen und Hörern, die insgeheim mit dem Gedanken spielen, ins Weinbusiness einzusteigen, möchte ich zurufen: Nehmt Euch in acht, denn leicht könnte beim Hören dieser Podcast-Episode der Funke überspringen und ein Feuer in Gang gesetzt werden, dass sich so schnell nicht wieder löschen lässt. Als Interimslösung bietet sich die Teilnahme an der Crowdfunding-Kampagne der beiden an. Ihr könnt euch eine beliebige Menge des 24er Jahrgangs bereits heute sichern, bekommt die Weine dann, sobald sie für den Verkauf freigegeben werden. Ein genialer Win-Win-Deal: Luisa und Elias können die Kosten für aktuelle Aufwendungen decken, Ihr kommt in den Genuss des 24er Jahrgangs zu vermeintlich lukrativen Konditionen, schließlich ist damit zu rechnen, dass die Preise von Jahr zu Jahr steigen werden. Das jedenfalls, was ich ich an Fassproben im Glas hatte, ist schon heute exzellent und die Entwicklung der beiden wird, sofern die Natur da mitspielt, da bin ich mir ganz sicher, nur eine Richtung kennen. Den Link zu ihrer Crowdfunding-Plattform habe ich in die Shownotes zu dieser Episode gepackt

Florian Reus - vom Ultraläufer zum Garagenwinzer

Für eine weitere Episode von Genuss im Bus habe ich ein weiteres Winzertalent aus Franken ans Mikrofon geholt, einen, der gar nicht mehr ganz so jung ist, der schon 2002 seine Ausbildung zum Winzer startete und danach nur kurze Zeit in der Weinbranche gearbeitet hat, nicht weil ihm der Spaß daran verloren gegangen war, sondern weil er vorübergehend andere Prioritäten setzen wollte. Die Rede ist von Florian Reus, der seinerzeit auszog, die Welt der Ultraläufer so richtig aufzumischen. Mehrere nationale und einen Weltmeistertitel heimste er ein, bevor er dann den Weg zu seiner alten Leidenschaft, den Wein zurückfand. 2018 gründet Florian in Franken sein eigenes Weingut, pflegt seine Weinberge aber zunächst noch vom Taunus aus. Mittlerweile hat er sich zwar in seiner alten Heimat häuslich niedergelassen, seine Betriebsstätte und der Umfang seiner Rebanlagen entsprechen jedoch noch immer denen eines Garagenweinguts. Schnelles Wachstum strebt Florian auch gar nicht an, denn er hat keineswegs vor, seine zweite Leidenschaft, den Ultralaufsport gänzlich aufzugeben. An Wettkämpfen will er zwar nur noch sporadisch teilnehmen, aber die Tätigkeiten als Berater und Coach machen ihm ebenso viel Freude wie gelegentliche Impulsvorträge zu den Themen Motivation, Ausdauer und Grenzüberschreitungen. Er sagt: Mein großes Glück ist, dass ich beide Interessen, beide Leidenschaften total gut miteinander verbinden und mir dabei die Zeit so einteilen kann, wie sie gerade gebraucht wird. Das ist durchaus ein Modell auf Dauer.“ Ich habe Florian in Randersacker besucht und mit ihm gemeinsam sein Sortiment verkostet. Ich war und bin von seinen Weinen beeindruckt: athletisch gebaut, straff, vibrierend lebendig, Weine mit viel Energie, Struktur und Länge, Weine mit enorm viel Gripp und einem von der ersten bis zur letzten Sekunde beeindruckender Präsens am Gaumen.

Stefan Doktor - CEO und Teamplayer auf Schloss Johannisberg im Rheingau

Für eine weitere Episode meines Podcasts "Genuss im Bus" mache mich auf den Weg in den Rheingau. Der Grund dafür ist kein gewöhnlicher, schließlich geht es darum, einem wahren Monument der deutschen Weinkultur einen Besuch abzustatten. Schloss Johannisberg, das erste Riesling-Weingut der Welt. Auf Schloss Johannisberg wird nicht nur exzellenter Riesling erzeugt, es ist darüber hinaus ein beliebter Ort für Festivitäten ganz unterschiedlicher Art, für Konzerte und auch für Gala-Dinners. Von Anfang an war das Schloss Spielstätte des Rheingauer Musik-Festivals. Hochinteressant ist das zehn Meter tief in den Berg hinein gegrabene 900-jährige Kellergewölbe mit der Schatzkammer des Schlosses, der magischen Bibliotheca subterranea, wo derzeit rund 25.000 Flaschen aus allen großen Jahrgängen seit 1748 lagern. Getroffen habe ich vor Ort Stefan Doktor, den Geschäftsführer von Schloss Johannisberg. Unser Gespräch dreht sich im Kern um die Frage, wie es Schloss Johannisberg gelingt, sich modern und zukunftsfähig aufzustellen, ohne seine Wurzeln und die 1200-jährige Geschichte zu vergessen. Ich will von Stefan Doktor wissen, welche Kraft und Ausstrahlung in so einer langen Historie liegen und wie man sie für die aktuellen Herausforderungen nutzbar machen und was man davon lernen kann. Mich interessiert natürlich auch die andere Seite der Medaille, nämlich die Frage: Können Traditionen gelegentlich auch lähmen, können sie das Tempo für notwendige Modernisierungsmaßnahmen drosseln und Anpassungsprozesse auf die lange Bank schieben? Und noch eine Frage treibt mich um: Welche Vor- und welche Nachteile hat die unternehmerische Verfasstheit von Schloss Johannisberg - im Besitz der Familie Oetker und Teil der Henkell-Freixenet Holding. Fragen über Fragen! Und ein großes Vergnügen, mit dem charmanten und eloquenten Stefan Doktor all diese Dinge zu erörtern.

Nicolas Olinger - Charakterwinzer aus Iphofen, der in keine der gängigen Schubladen passt

Ein weiteres Mal bin ich bei meiner Suche nach interessanten, charakterstarken Jungwinzern in Franken fündig geworden, einer Region, die ja leider immer noch etwas unter dem Radar läuft und im Schatten der an Rhein und Mosel gelegenen Anbaugebiete steht. Mag sein, dass das Gros der Weine in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich nicht viel mehr Aufmerksamkeit verdiente, aber seit ein paar Jahren ist Bewegung in die Sache gekommen. Die Herangehensweise wird individueller, die Pflege der Weinberge wird intensiviert und im Keller wird zurückhaltender gearbeitet. Immer mehr vor allem junge Winzerinnen und Winzer haben erkannt, dass in einer globalisierten, scheinbar grenzenlos gewordenen Weinwelt das Originelle, das Authentische und Unverwechselbare auf besondere Art und Weise wertvoll geworden ist. Damit Weine mit echtem Ursprungscharakter möglich werden, widerstehen sie den Verlockungen der modernen Önologie, verzichten sie auf Reinzuchthefen und Gärenzyme, aufs Filtrieren und Schönen. Sie wagen Persönlichkeit mit Ecken und Kanten und sie sind bereit, auf diesem Weg Risiken in Kauf zu nehmen. Einer dieser Charakterwinzer ist Nicolas Olinger aus Iphofen. Nach Winzerausbildung und Auslandsaufenthalten hat er zunächst eine Sommelierausbildung absolviert, dann in Geisenheim internationale Weinwirtschaft studiert. Ich habe ihn in Iphofen besucht, er hat mir seine Weinberge gezeigt und ich hatte Gelegenheit, mich durch sein Sortiment zu verkosten. Dabei bin ich nicht nur exzellenten, ungemein harmonischen, balancierten und fein texturierten Weinen begegnet - animierenden, kräuterwürzigen Silvanern ebenso wie gnadenlos guten Burgundern, sondern mit Nico einem Winzer, der mit viel Herzblut und Leidenschaft, aber auch einer guten Portion Gelassenheit und Nachdenklichkeit zu Werke geht. In dem einen Moment sprüht er nur so vor Begeisterung für die kreativen Möglichkeiten seines Berufs, um dann wenige Augenblicke später voller Demut zu konzedieren, dass sich die Natur nicht beherrschen lässt, dass er als Landwirt ihr zu dienen habe. Keine Frage, Nico liebt seinen Beruf und doch begegnet er seinem Berufsstand mit einer gewissen kritischen Distanz. Er hat den Mut, seinen eigenen Weg zu gehen. Der Versuch, ihn in eine der gängigen Schubladen zu stecken, ist zum Scheitern verurteilt. Macht Euch selbst ein Bild.

Peter Leipold - Protagonist des neuen Franken

Zur Zeit bin ich ja mit meinem Podcast in den verschiedenen deutschen Weinbaugebieten unterwegs und halte Ausschau nach interessanten, vielversprechenden jungen Winzertalenten. Mit diesen jungen Menschen möchte ich über ihre Erfahrungen in den Lehr- und Studienjahren sprechen und wie ihnen dann anschließend der Einstieg in den Weingutsalltag gelungen ist. Mich interessiert, wie die Generation Z so tickt, was sie antreibt, was sie begeistert und ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht und was sie zu den wichtigen Themen der Weinbranche zu sagen haben. Logisch, dass ich auch neugierig bin, welche Weinstilistik sie besonders wertschätzen und wo in der Welt sie sich immer mal wieder Inspirationen holen. Noch einmal bin ich bei meinen Recherchen in Franken fündig geworden, eine Region, die leider noch immer etwas im Schatten der an Rhein und Mosel gelegenen Anbaugebiete steht. Zu allem Übel ist die Region gerade von zwei frostigen Nächten so stark heimgesucht worden, dass an manchen Orten die Erträge in diesem Jahr extrem gering ausfallen dürften. Von manchen Weinbergen wird gar ein Totalausfall gemeldet. Auch von anderen Weinregionen werden ähnlich traurige Nachrichten verbreitet. Genaueres wird sich sicher erst in den nächsten Tagen herausstellen. Auch mein heutiger Gast hier bei Genuss im Bus ist von den Frostereignissen betroffen. Es ist Peter Leipold aus Ober-Volkach. Hier seine Stellungnahme im O-Ton: „Es ist nicht so schlimm wie in 2020, aber nach der 2. Frostnacht rechnen wir aktuell nun mit ungefähr 60% Verlust in unserem Weingut. Das ist schwer zu verkraften. Gerade wo dieses Jahr alles so super draußen ausgeschaut hat... Aber das Wichtigste ist dennoch, dass wir alle gesund sind und es auch dem Nachwuchs gut geht!“ Peter Leipold ist ein leiser, bescheidener und ungemein besonnener junger Winzer. So manch anderer Zeitgenosse würde, angesichts der famosen Silvaner und Spätburgunder, die unter seiner Regie auf Flaschen gefüllt werden, eine größere Lippe riskieren. Nicht, dass es Peter an Selbstbewusstsein fehlen würde, ganz und ger nicht, aber er trägt es nicht lauthals zur Schau und er muss auch nicht immer und überall in der ersten Reihe stehen. Seine Vita kann sich sehen lassen: 2006 macht er sein erstes Praktikum bei Paul Fürst in Bürgstadt, es folgt die Lehre bei der LWG in Veitshöchheim. Anschließend arbeitet Peter vier Jahre bei Klaus Peter Keller im Rheinhessischen Flörsheim-Dalsheim, eine Zeit, die wie er sagt - ihn sehr geprägt hat. Zwischenrein schiebt er einen Aufenthalt bei Comte Liger-Belair in Vosne-Romanée, von denen er heute immer mal wieder Fässer für seinen Pinot bezieht. Und seit die Hip-Hop-Ikone Madlib begeisterer Fan seiner Weine ist, ist Peter international um einiges bekannter als hierzulande.

Benny May - Silvaner-Freak und Maschinenkonstrukteur vom fränkischen Weingut Rudolf May

Für eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus war ich erneut in Franken unterwegs und habe in Retzstadt den Benny May getroffen, den Juniorchef des Weinguts Rudolf May. Retzstadt liegt etwa auf halber Höhe zwischen Würzburg und Karlstadt, etwas abseits vom Main in dem kleinen Seitental Eberstal, umgeben von Weinbergen, Obstbäumen und viel ursprünglicher Natur. Erst 1998 startete die Familie May ihre Karriere als selbstständige Winzer. Die Generationen vorher betrieben Weinbau jedoch schon seit über 300 Jahren. Vor knapp 10 Jahren erfolgte die Umstellung auf ökologischen Weinbau und das aus der tiefen Überzeugung heraus, dass nur gesunde Böden gesunde Trauben hervorbringen. Junior Benny, der immer mehr die Regie im Betrieb übernimmt, formuliert das so: Nur auf der Basis gesunder, vitaler Böden können Weine entstehen, die authentisch ihre Herkunft transportieren und unser Weingut und unsere Region optimal vertreten. Wir haben uns bei meinem Besuch viel Zeit für einander genommen. Benny hat mir ausführlich seine Weinberge rund um Retzstadt und Thüngersheim gezeigt und die Lagenunterschiede erläutert. Die Böden sind hier vom Muschelkalk geprägt und fast unisono extrem karg, aber genau das schätzt Benny, denn sie bringen, wie er sagt, trockene und finessenreiche Weine hervor, die niemals fett wirken. Dann haben wir Keller und Maschinenhalle in Augenschein genommen und schließlich alle wichtigen Weine verkostet und ausgiebig besprochen. Wunderbare Stunden mit einem jungen Winzer, der eine große Zukunft vor sich hat. Die Podcast-Episode haben wir dann ein paar Tage später ganz entspannt remote aufgenommen.

Weingut am Stein - die junge Generation mischt kräftig mit

Für eine weitere Episode habe ich Antonia Knoll und Marius Rau vom Würzburger Weingut am Stein ans Mikrofon geholt und setze mit den beiden meine Podcast-Reihe mit jungen Winzerinnen und Winzern fort. Wie bereits in den Episoden mit Elena Andres und Philipp Jaillet spreche ich auch mit Antonia und Marius über ihre Erfahrungen in den Lehr- und Studienjahren und wie der Einstieg in den Weingutsalltag im Anschluss verlaufen ist. Wir reden über Ihre Motivation für den Beruf, über Werte und Ideale genauso wie über ihre Praxis in Weinberg, Keller und dem Verkauf. Mich interessiert, wie die Generation Z so tickt, was sie antreibt, was sie begeistert und ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht und was sie zu den wichtigen Themen der Weinbranche zu sagen haben. Antonia und ihr Pfälzer Freund Marius sind gerade in den Betrieb einstiegen, den Ludwig und Sandra Knoll aufgebaut und zu einem der qualitativ führenden in Franken ausgebaut haben. Insbesondere mit ihren Abfüllungen vom Stettener Stein bereichern sie Jahr für Jahr die Weinwelt mit außergewöhnlichen Köstlichkeiten. Nicht vordergründige Fruchtigkeit, sondern karge Würze und Kräutrigkeit prägen ihre Performance. Und sie strahlen eine Energie aus, die ihresgleichen sucht. Über diese Dinge habe ich mich hier im Podcast in der 99. Episode mit Ludwig ausführlich unterhalten. In den Shownotes zur aktuellen Ausgabe verlinke ich das für Euch.

Elena Andres - vielversprechender Start ins biodynamisch geführte Weingut von Vater Michel Andres

Für eine weitere Episode von Genuss im Bus habe ich mich mit Elena Andres aus Ruppertsberg in der Pfalz verabredet, um mit Ihr über ihre Erfahrungen als Jungwinzerin zu sprechen. Damit setze ich fort, womit ich in den vergangenen Wochen begonnen habe: eine Podcast-Reihe mit jungen Winzerinnen und Winzern, mit denen ich über Ihre Motivation für den Beruf spreche, über ihre Werte und Ideale genauso wie über ihren Alltag in Weinberg, Keller und dem Verkauf. Mich interessiert, wie die Generation Z so tickt, was sie antreibt, was sie begeistert und ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht und was sie zu den wichtigen Themen der Weinbranche zu sagen haben. Elena Andres ist gerade in den Betrieb einstiegen, den ihr Papa, der Michel Andres in den 90er Jahren als Startup - quasi von der Peake auf - aufgebaut hat. Seit ein paar Jahren entstehen unter seiner Regie einige der aufregendsten und ausdrucksstärksten Weine der Mittelhaardt, nicht zuletzt weil Michel seine Weinberge mit extrem viel Feingefühl, Intuition und Liebe zur Natur hegt und pflegt. Auch er war einmal hier bei Genuss im Bus zu Gast. Es war die Episode 106. In den Shownotes zur aktuellen Folge werde ich das noch einmal für Euch verlinken.

Alois Clemens Lageder - Weinbau der Zukunft und Summa 2024

Für eine weitere Episode meines Podcasts "Genuss im Bus" habe ich Alois Clemens Lageder aus Südtirol ans Mikrofon geholt. Er führt das traditionsreiche Familienunternehmen aktuell zusammen mit seinen Schwestern Helena und Anna. Zwei Dinge will ich mit ihm besprechen: Erstens will ich von ihm wissen, wie er die Dinge in und um das Weingut so organisiert, dass es zukunftsfähig ist. Es geht also um die Themen Boden- und Pflanzengesundheit, Biodiversität und Nachhaltigkeit, Kooperation und Motivation. Und da die Weinmesse der Lageders, die Summa 2024 in genau 2 Wochen an den Start geht, möchte ich von Clemens wissen, mit welchen Erwartungen er heuer die Pforten zu diesem wirklich ganz besonderen Event öffnet.

Philipp Jaillet - radikal ganzheitlich in Wort und Tat